1Que savons-nous en Occident de la culture iranienne en 2017 ? Pour quelques érudits, c’est sans doute la terre des miniatures persanes et des enluminures sublimes, le pays de la littérature !

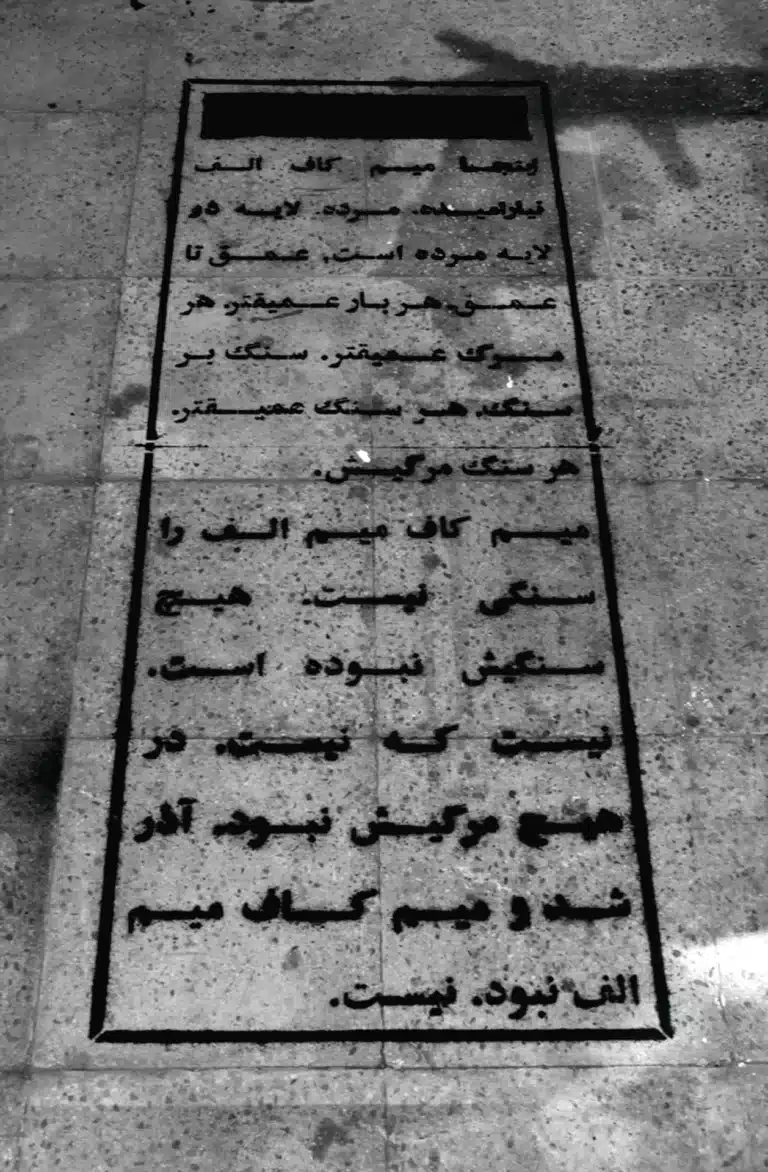

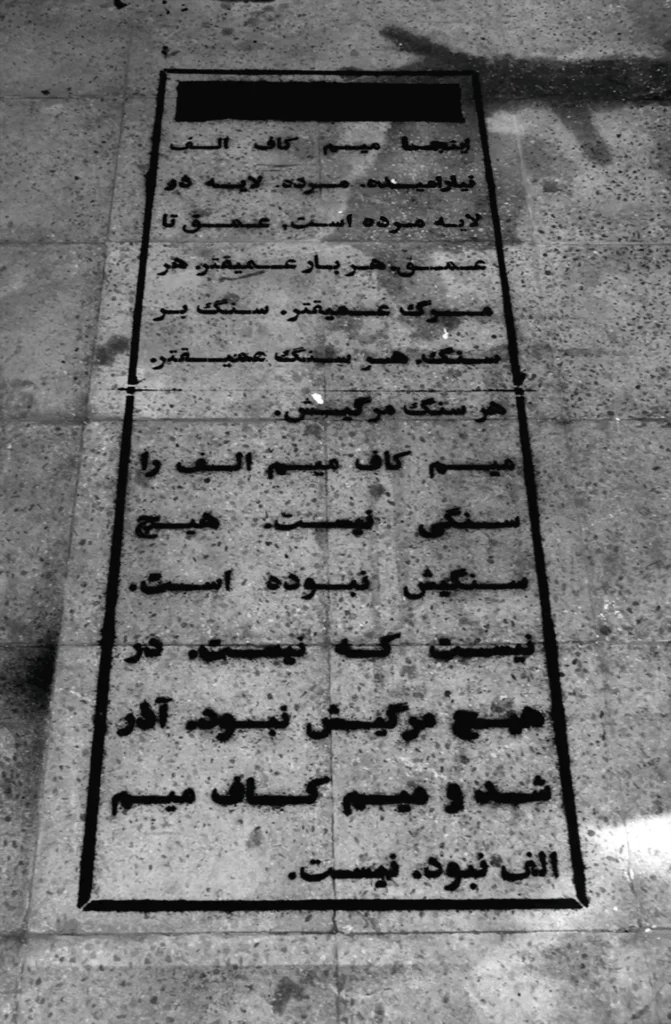

Celui des poètes persans comme Ferdowsi (auteur du Shâh Nâmeh), Khayyam, Saadi, Hafez, des mystiques tels Rûmî et Attar… Comme le souligne l’écrivaine Nahal Tajadod : « En Iran, nos poètes sont des best-sellers. […] À l’époque où il y avait encore des analphabètes, certains d’entre eux étaient capables de réciter de la poésie pendant une demi-heure. Aujourd’hui encore, à Shiraz, où sont enterrés Hafez et Saadi, il y a, à cinq heures de l’après-midi, un embouteillage monstrueux entre leurs tombes. Dans les conversations, les gens peuvent citer un vers de Khayyam comme s’il s’agissait d’une expression banale. »2

Pour la plupart des européens, l’Iran contemporain est surtout connu grâce à l’art cinématographique. Du Persépolis de Marjane Sartrapi (inspiré de la bande dessinée) aux œuvres d’Abbas Kiarostami ou Ashgar Farhâdi (entre autres), notre connaissance persane s’étoffe. Dans son dernier film, Le Client, un texte dramatique d’Arthur Miller occupe une place centrale. Nous publions dans ce numéro un entretien avec le réalisateur doublement couronné par l’Ours d’or à Berlin en 2011 et l’Oscar du meilleur film étranger en 2012 pour Une Séparation (cf. « La vie et le théâtre s’entremêlent dans l’existence »). Pour M. Payman Shariati, actuel directeur du Théâtre de la Ville de Téhéran, l’engouement pour le cinéma de M. Farhâdi a par ailleurs la vertu d’attirer le regard des occidentaux sur un théâtre iranien, peu connu en réalité malgré sa grande vitalité.

Pour la spécialiste de théâtre en Iran Liliane Anjo3 : « Depuis l’élection d’Hassan Rohâni à la présidence de la république islamique en juin 2013, le climat d’optimisme et l’espoir que son gouvernement incarne dans un cri de ralliement, a encouragé les artistes à réinvestir la scène théâtrale de plus belle. En dépit des aléas, l’art dramatique s’affiche toujours plus audacieux et l’effervescence théâtrale en Iran n’a aujourd’hui rien à envier au bouillonnement artistique que la révolution de 1979 était soudain venue interrompre ». Jusque-là, l’Iran jouissait d’une réputation de vitrine de l’avant-garde artistique, rappelle-t-elle. On pense au Festival des arts de Shiraz-Persépolis4 qui a accueilli de 1967 à 1977 tous les plus grands artistes persans et internationaux dans tous les domaines de la scène (musique, danse, théâtre…), au théâtre par exemple, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Tadeusz Kantor, Arby Ovanessian, Bijan Mofid, Davoud Rashidi, Peter Schumann, Parviz Sayyad, Andrei Șerban, Robert Wilson…, avec des formes contemporaines ou traditionnelles comme le Ta’zieh iranien, le Kathakali indien, ou le Noh japonais… Controversé sur le plan culturel et jugé anti-islamique par « La Révolution culturelle », le festival fut interdit à l’aube de la révolution de 1979. Peter Brook participa à cette manifestation mythique avec La Conférence des oiseaux (de Farrid Uddin Attar), à Shiraz, dont Georges Banu nous livre ici un souvenir.

Dans son article sur le théâtre iranien des années 1970 à 2014, Liliane Anjo décrit également l’important moment de rupture qui s’est opéré à la fin des années 1980 : « Ce n’est qu’après la guerre Iran-Iraq et le décès de l’âyatollah Khomeyni (1989) que l’atmosphère dans le monde du théâtre se mit à changer.

À la faveur d’une politique d’émancipation des affaires théâtrales du discours de propagande, les artistes réinvestirent progressivement la scène.

Mais c’est suite à la victoire présidentielle de Mhammad Khâtami (1997) et l’accession au pouvoir des réformateurs que le théâtre entra dans une ère nouvelle. […] C’est à ce moment précis que de nombreux dramaturges et metteurs en scène, devenus depuis lors de grands noms du théâtre iranien contemporain, firent leurs premiers pas sur les planches : Naghmeh Samini, Jalâl Tehrâni, Mohammad Ya’qoubi, Mohammad Rezâei Râd, Ali Rezâ Nâderi, Chistâ Yasrebi ou encore Amir Rezâ Kouhestâni. La nécessité d’obtenir une autorisation de représentation restait évidemment à l’ordre du jour, mais le conseil de surveillance et d’évaluation (Shurâ-yenezârat va arzeshyâbi) en charge d’émettre cette autorisation menait une politique d’assouplissement de la censure que ces artistes surent exploiter. » Le directeur du Centre des Arts Dramatiques de l’époque expliquait qu’il s’agissait de « garder à l’esprit la conjoncture de la société et de considérer les sensibilités existantes par rapport à la religion et à la révolution ».

« le respect des codes de conduite en vigueur dans l’espace public iranion [… vaut] aussi bien pour les spectacles qui reposent sur un texte que pour les spectacles visuels, et les artistes ont depuis longtemps appris l’art du contournement et de la négociation dans ce domaine.

L’inventivité en la matière est inouïe et les spectateurs iraniens connaissent parfaitement le sens caché de certaines allusions sur scène. »

Les consignes édictées aux artistes par le conseil de surveillance et d’évaluation sont notamment calquées sur le respect des codes de conduite en vigueur dans l’espace public iranien : port du voile, interdiction de danser et d’entrer en contact physique avec un partenaire masculin pour les femmes ; tenue et comportement décents, défense de toucher les comédiennes sur scène, pour les hommes. Ces interdictions valent aussi bien pour les spectacles qui reposent sur un texte que pour les spectacles visuels, et les artistes ont depuis longtemps appris l’art du contournement et de la négociation dans ce domaine. L’inventivité en la matière est inouïe et les spectateurs iraniens connaissent parfaitement le sens caché de certaines allusions sur scène. Interrogé par Mohammadamin Zamani, le sémiologue Farzan Sojoodi propose ici une approche interculturelle des codes de la représentation du théâtre iranien, afin de permettre au spectateur occidental de comprendre dans quel dynamisme social et politique ils se forment et se transmettent.