CJ : Quels sont, selon vous, les leviers par lesquels est susceptible de s’opérer la promotion d’artistes issus de cultures minorées ?

BP : Parlons des quotas. Il y a un syndrome qui m’avait échappé et qui ne date pas d’hier. Celui de l’exception-caution. L’artiste (ou la troupe issue des minorités) qui serait le seul artiste invité à pratiquer son art dans la Maison. Une façon de se déculpabiliser en déclarant : « nous philanthropes, amis de l’art, on ne fait pas de différence entre Noir et Blanc ; regardez, on a « machin-machine » qui vient de tel ou tel pays. Comme si, lorsqu’on invite Véronique Dumont –qui me transporte ! – on ne pouvait pas inviter Laurence Vielle ou Catherine Salée, que j’adore ! Je pense à cette petite phrase d’un politicien français qui disait : « Pff… quand il y en a un ça va… C’est quand il y en a beaucoup le problème ».1

Le mécénat privé dérange mais il risque de se généraliser. Les déductions fiscales… mais là, c’est un autre débat. À l’heure où on cherche à réduire une dette, je ne vois pas comment c’est réalisable.

CJ : La « discrimination positive » importée du monde anglo- américain est-elle une solution efficace et légitime ?

BP : C’est un placebo mais si ça peut guérir le malade, il mérite d’être éprouvé. J’ai passé un casting où les quatre réalisateurs étaient convaincus de m’engager et la chaîne a refusé d’attribuer le rôle à une actrice noire. Mon grand frère m’avait accompagné aux essais ; quand je lui ai annoncé que la directrice de casting, mi-gênée mi-amusée m’avait appris que la chaîne avait décidé de prendre une comédienne grecque qui devrait « pousser » son accent, il a saisi l’ampleur de la tâche. La discrimination positive oblige à considérer l’œuvre différemment. Où et qui sont les héroïnes auxquelles les petites filles noires peuvent s’identifier ?

CJ : Le risque n’est-il pas grand d’alimenter une nouvelle forme de stigmatisation inversée ou de fragiliser certaines propositions artistiques en leur donnant un excès de visibilité ?

BP : Ce genre de question vient rarement des personnes stigmatisées. Mais à nouveau de quoi parle-t-on : d’une campagne de communication, d’algorithmes qui fabriquent des chansons ? Ou d’Art en connexion avec le Monde et l’Homme ? Un excès de visibilité ? J’en doute. Tant qu’un secrétaire d’État peut déclarer publiquement (sur son compte Facebook) qu’il peut se figurer la valeur ajoutée des diasporas juive, chinoise et indienne mais moins celle des diasporas

marocaine, congolaise ou algérienne… J’ai des difficultés à envisager un « excès de visiblité ». Une proposition artistique est pertinente ou non. Il y a un fond et une forme. Sous prétexte que Telle parle du Désir, Telle autre devrait s’en empêcher ? J’aime à penser la création dans le Collectif et l’Individuel.

CJ : Comment élargir cette exigence de diversité aux équipes techniques et administratives des théâtres, et à plus forte raison à la composition des salles de spectacle ?

BP : Dans son titre « Banlieusards », le rappeur Kerry James évoque son association l’ACES

(Apprendre Comprendre Entreprendre Servir). Cet artiste remplit le Zénith, l’Olympia, était au Rond-Point pour une pièce qu’il a écrite et va réaliser son film. Un concert de Kerry James est un grand moment. Son équipe est multiculturelle, à l’image de ce qu’est la France.

CJ : Assiste-t-on à une crise de la représentation sur les scènes européennes, du fait de la faible représentation d’artistes issus de l’immigration au sein de l’espace public et médiatique ? Quelle est la responsabilité de l’artiste dans une telle configuration ?

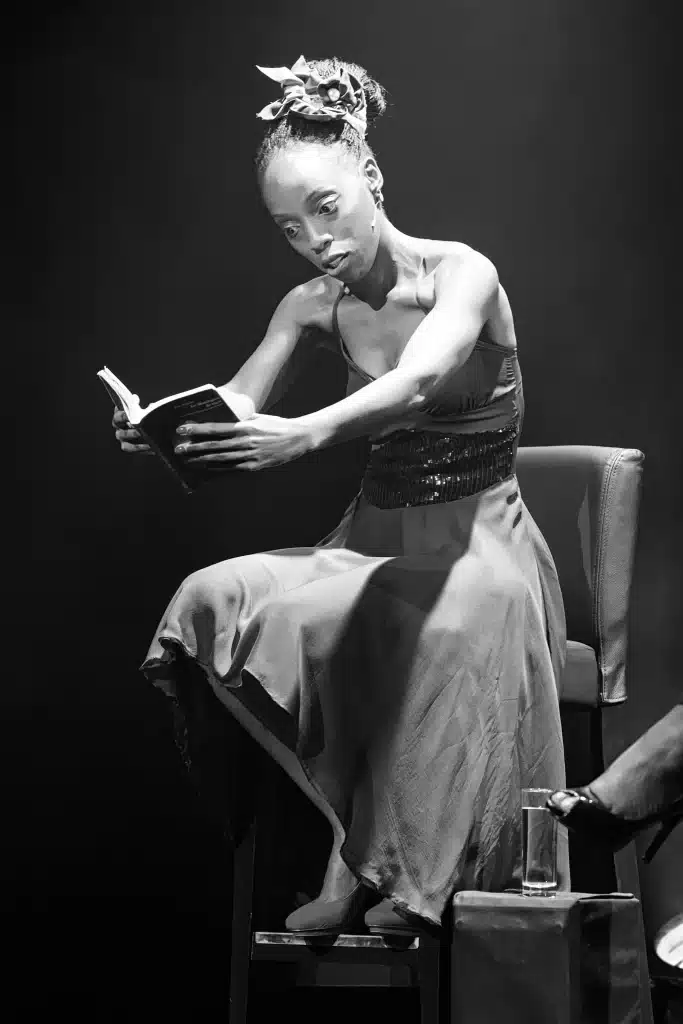

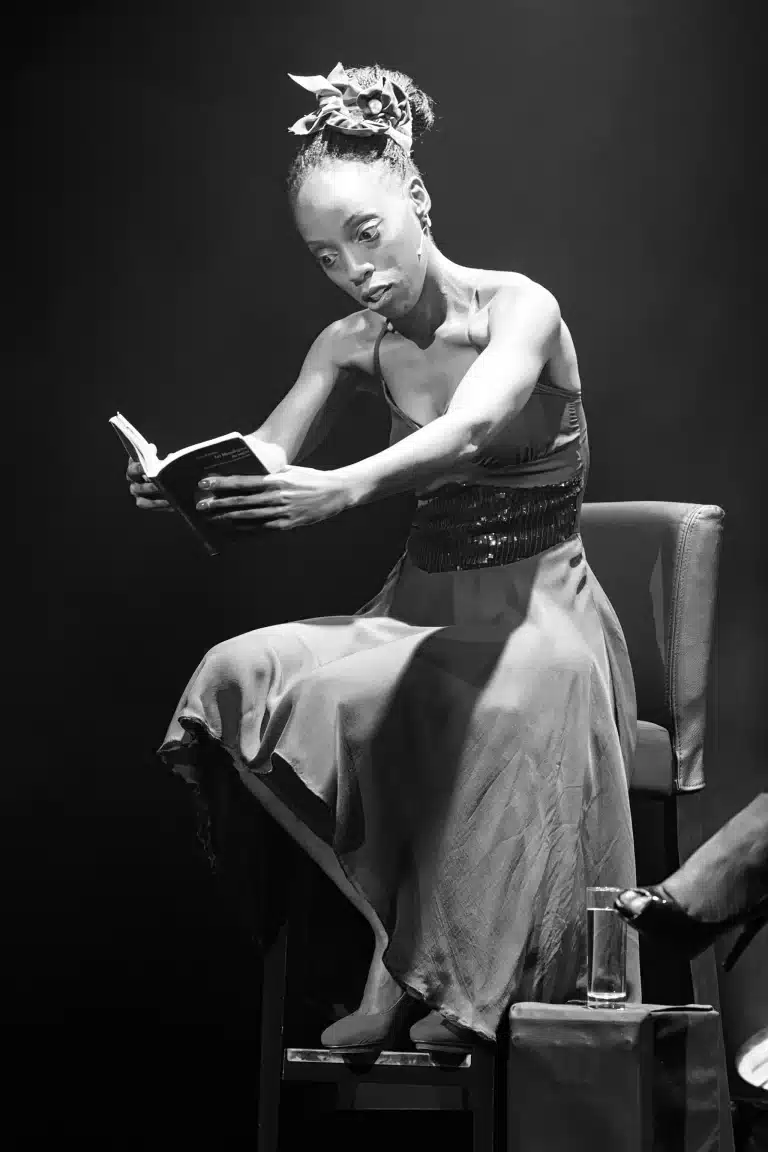

BP : Des immigrés de troisième, quatrième génération sont des citoyens à part entière. Nous ne sommes pas là par hasard ! Mes parents ont choisi la Belgique. Ils y ont étudié, fait des enfants, nous ont transmis des valeurs mais pas leur langue maternelle. Langue qui leur était interdite de parler dans leur propre pays. Ils nous ont éduqués avec une conscience politique. Il s’agissait d’avoir de la considération pour la Belgique et d’en exiger la pareille. La Dignité est un legs inestimable. J’écris depuis longtemps. Il m’a fallu réapprendre à faire confiance avant de « montrer » mes écrits. Mais il s’agissait de ma responsabilité et de ma volonté de construire des ponts. Un bouillonnement intérieur et une urgence à rompre le silence. La parole se radicalise de part et d’autre. Je fais ce que j’ai à faire et essaye d’être celle que je veux être. Audre Lorde, poète noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière vient d’entrer dans ma bibliothèque. Elle est une nouvelle source de joie et d’inspiration. Je viens d’accepter un tournage parce que les réalisateurs flamands avaient l’ambition assumée de proposer un personnage loin du cliché de la femme noire effacée, insignifiante, immature et faible qu’on nous sert d’habitude. Un certain « pragmatisme » des équipes flamandes avec lesquelles j’ai collaboré, instaure des discussions « directes » (et courtoises) qui m’ont satisfaites. Je suis née dans ce pays. J’ai mis trop de temps à me défaire des carcans dans lesquelles on a voulu m’enfermer pour entrer dans une guerre communautaire qui a plus d’un siècle !

- Citation de Brice Hortefeux en 2009, ministre français de l’intérieur. ↩︎