Printemps 2016. Sur la scène du Théâtre Gérard Philipe, du Théâtre National de Chaillot et du Tarmac, le metteur en scène québécois Mani Soleymanlou présentait Trois, précédé de Un et Deux, un triptyque qui dressait le portrait d’une France n’hésitant pas à s’attaquer aux clichés identitaires.

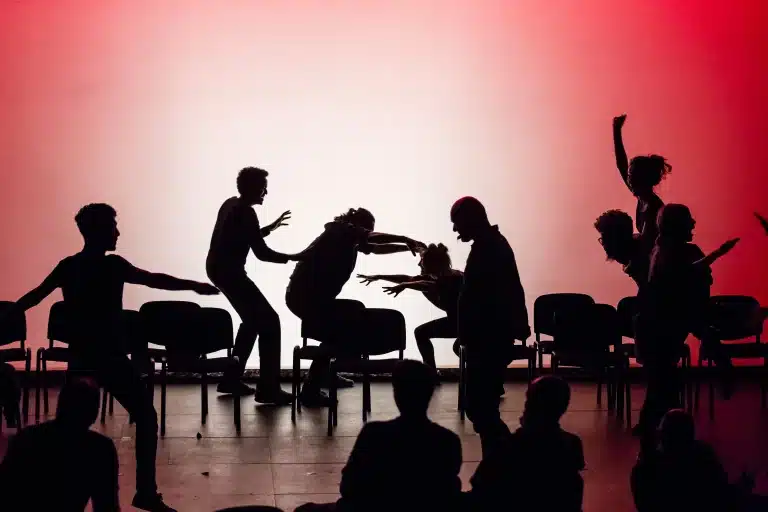

Tout commence en 2009, lorsque le metteur en scène est invité par le Théâtre de Quat’sous de Montréal à présenter une carte blanche sur son milieu culturel. Il décide alors de parler de l’Iran, son pays de naissance qu’il a fui avec sa famille dans les années 1980 en raison du contexte politique. Très vite, le doute le saisit : comment parler d’un pays auquel il est viscéralement attaché par ses origines, mais dans lequel il n’a pas grandi ? « Je n’ai jamais voulu migrer où que ce soit, écrit-il. J’ai migré malgré moi. » Iranien, Français ou Québécois, comment se définir ? Il ne sait plus trop. Le premier volet, Un, émerge alors de cette volonté de percer le trouble identitaire, en s’interrogeant sur ce qui constitue l’identité : est-ce le pays où l’on est né ou celui où l’on vit ? Dans une scénographie constituée de chaises vides, Mani Soleymanlou fait se succéder les personnages de sa vie et se remémore les décalages culturels qui ont jalonné son enfance entre Téhéran, Paris, Ottawa, Toronto puis Montréal. Dans ce même espace arrive ensuite Deux. Mani Soleymanlou dialogue avec Emmanuel Schwartz et l’heure est à la confrontation des points de vue. Son ami, en effet, ne partage pas du tout la même urgence vis-à-vis de ce questionnement identitaire : il est québécois de souche, voilà tout, et le dialogue semble dans une impasse. Les deux protagonistes sont à présent accompagnés de trente-huit comédiens qui occupent l’ensemble des chaises rigoureusement ordonnées sur le plateau. Le troisième volet est alors placé sous le signe de la choralité. Tandis qu’Un et Deux ont été joué à l’identique au Québec et en France, Trois a fait l’objet d’une commande et d’un nouveau processus de création, sur le modèle du volet canadien créé en 2014. En 2016, avec la complicité du Théâtre Gérard Philipe, du Théâtre National de Chaillot et du Tarmac –trois théâtres impliqués dans la production– Mani Soleymanlou a rencontré des comédiens et sélectionné trente-huit d’entre eux. Parmi tous ces visages, des amateurs et des professionnels du théâtre, issus de diverses origines sociales, ethniques et culturelles, des individus maintes fois « invisibilisés » socialement qui, cette fois, prennent la parole. Tel est le groupe qui s’impose sous nos yeux.

Sur la base d’un questionnaire envoyé à chacun –avec des interrogations allant de leurs lieux de naissance à leurs hobbies, leurs religions ou encore leurs visions d’une potentielle sixième République – ils ont travaillé trois semaines à l’épreuve du plateau, en improvisant pour qu’émerge leur propre vision de la société dans laquelle ils évoluent quotidiennement. À peine arrivés sur le plateau, dans un même mouvement, les quarante comédiens se lèvent. La scène et la salle sont face-à-face, et le miroir est aussi bien d’un côté que de l’autre. Des discriminations vécues dans la cour d’école aux injustices dans le milieu professionnel, en raison de la couleur de peau ou encore de la langue maternelle, les histoires petit à petit défilent sous nos yeux et les identités se dessinent. Ici pas de langue de bois, ils affrontent les clichés et les esprits s’échauffent. Le metteur en scène pointe également la manière dont la diversité est devenue une préoccupation politique, parfois instrumentalisée par l’ensemble de la profession. « C’est un souci à la mode, sans forcément que cela soit péjoratif. Mais c’est d’actualité ». Ironiquement, le budget de subvention augmenterait-il en fonction du choix des minorités impliquées dans le processus artistique ? Le questionnement sur la discrimination positive n’est donc pas laissé pour compte.

Dans ce triptyque, l’humour intervient souvent, comme une prise de recul nécessaire, une manière de désamorcer le conflit par l’art du décalage. « On accède par le rire à une plus grande qualité d’écoute » affirme Mani Soleymanlou, ajoutant par ailleurs combien l’auto-dérision a été une démarche essentielle, et ce, dès l’écriture du premier volet. Et parfois, le rire est si grinçant qu’il met mal à l’aise et que l’on arrive à se demander : au juste, de quoi rit-on ?