Quelle est la durée de vie de cette association

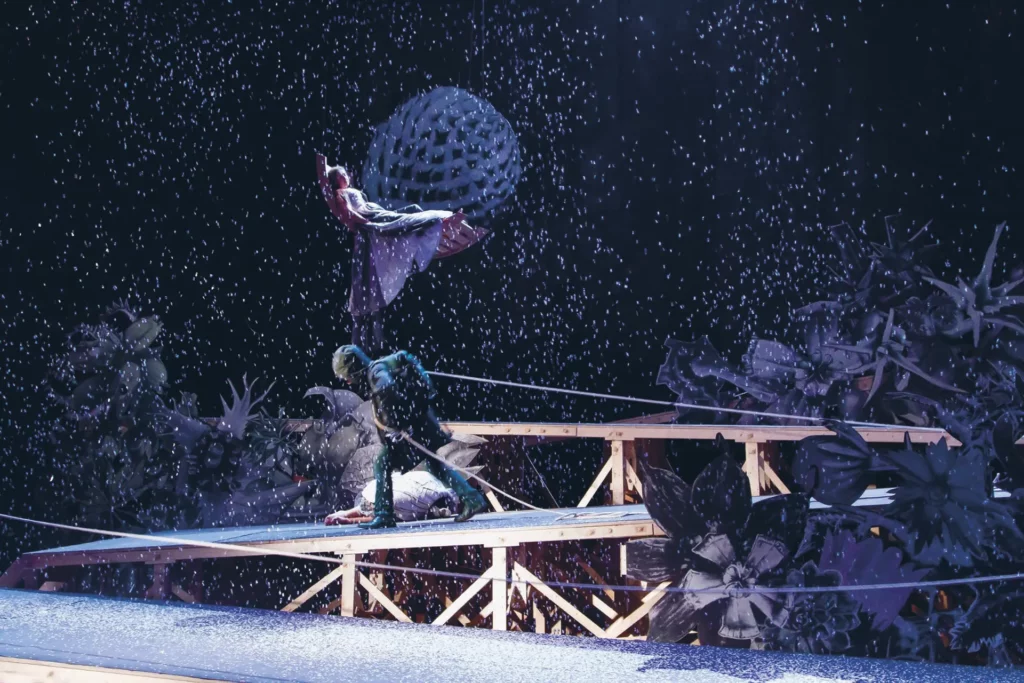

Le premier spectacle de l’équipe (qui ne s’appelait pas encore Théâtre en Liberté) était Le Livre de Christophe Colomb de Paul Claudel. Nous étions en 1992, il y a 27 ans !

Quelle appellation/signature ?

collectif, bande, groupe, troupe, ensemble…

Lorsque Daniel Scahaise était l’animateur de Théâtre en Liberté, nous nous définissions comme « troupe ». Aujourd’hui, nous lui préférons le terme de « collectif d’acteurs », tout aussi ancré dans une forme de résilience mais moins figé et plus ouverts aux influences nouvelles.

Quelles sont vos influences (théâtrales et non théâtrales) ?

Vilar, et son Théâtre National Populaire, a grandement inspiré Scahaise au début de l’aventure. Même si notre mode de fonctionnement et nos orientations artistiques ont changé, nous restons proches de cette mouvance de départ tout en réinventant et en affinant chaque jour le modèle.

Constatez-vous un retour du leader ?

Dans notre fonctionnement actuel, il n’y a pas de leader. Daniel Scahaise l’a été jusqu’en 2015. Après son départ, personne dans l’équipe ne se sentait légitime à le remplacer et il était très compliqué de proposer le leadership de l’équipe à un artiste créateur extérieur. Nous avons donc repensé notre façon de faire et avons opté pour ce collectif représenté par quatre personnes internes occupant des responsabilités spécifiques selon leurs compétences. Nous ne sommes plus dans un système vertical ou hiérarchique mais plutôt dans un système horizontal organisé qui permet à la fois un fonctionnement de groupe démocratique et une efficacité de gestion. Si les leaders existent encore au théâtre, si certains metteurs en scène se comportent comme des dieux ou des rois, si certains directeurs de théâtre font la loi sans concertation dans leurs institutions, nous avons choisi de fonctionner autrement sans aucun autoritarisme et dans le dialogue permanent.

Y a‑t-il une dimension politique à votre démarche collective,

un projet politique à affirmer et défendre ?

Nous n’avons pas de projet politique à défendre à proprement parler. L’important reste que notre démarche puisse susciter le questionnement dans le chef du spectateur, que celui-ci, interpellé ou se projetant dans notre spectacle puisse sortir du théâtre et aborder les problèmes de société avec un regard renouvelé. C’est au citoyen à concrétiser la politique. Mais le théâtre est rarement innocent…

Par ailleurs, si notre existence et notre résilience est une évidence dans le paysage culturel belge, en cela, oui, nous faisons de la politique car nous nous battons pour résister. Notre façon de faire est atypique, les notions de troupe ou de compagnie d’acteurs ne sont effectivement que très rares dans le milieu théâtral actuel. Si les médias couvrent volontiers un spectacle « événement », ou les premiers pas d’un jeune metteur en scène, suivre le travail d’une équipe sur le long terme, qui perdure depuis plus de 25 ans est peut-être moins porteur… Rien n’est donc à priori gagné pour nous et cela, depuis des années. Nous faisons donc acte politique lorsque nous résistons pour défendre nos valeurs collectives, à vision durable, à l’encontre du « coup par coup » ou d’un certain individualisme artistique.

Y a‑t-il une menace à travailler ensemble ?

La menace, c’est l’ennui. Travailler en vase clos avec les mêmes personnes provoquera inéluctablement fatigue et ennui. Avoir la sensation qu’on n’a plus rien à apprendre, qu’il n’y a plus de challenge… Notre nouveau fonctionnement nous permet de contourner ce danger : nous pouvons tous travailler ailleurs, nous changeons régulièrement de metteur en scène et nous collaborons dans chacune de nos productions avec des artistes extérieurs à l’équipe. Cela nous permet à la fois de rassembler le collectif autour d’un projet commun tout en rencontrant de nouvelles personnes et de nouveaux savoir-faire.

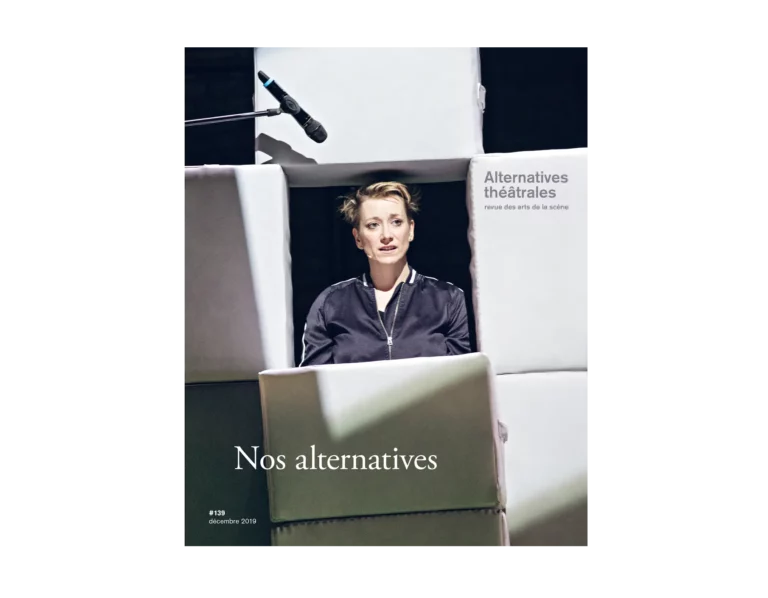

Le texte complet de l’entretien avec

le Théâtre en liberté est à retrouver sur

www.alternatives theatrales.be