Hippolyte et Aricie, le premier opéra composé par Jean-Philippe Rameau, créé en 1733 en suscitant nombreuses réactions et la fameuse querelle entre des Lullystes et des Ramistes, c’est-à-dire entre les Anciens et les Modernes, a été préparé pendant près de deux ans pour être présenté sur la scène de l’Opéra-Comique pendant la saison 2020/2021. Néanmoins, malgré l’espoir longtemps maintenu, la deuxième vague du COVID-19 a presque empêché le public parisien de voir cette production. L’équipe artistique menée par la metteuse en scène Jeanne Candel et le chef d’orchestre Raphaël Pichon a fait une vaste recherche dramaturgique et musicale avant de commencer à envisager cette production, qui a finalement eu lieu dans le seul format possible alors – filmé dans la salle vide et diffusé sur le site officiel de l’Opéra-Comique et sur Arte Concert.

Si l’on veut voir les choses du bon côté, disons que malgré les difficultés, imprévus et obstacles, les créateurs de cette production ont été poussés à explorer des moyens et des techniques, qu’ils n’auraient pu envisager dans des circonstances normales. Par exemple, l’orchestre a été haussé au niveau de la scène et les chanteurs ont ainsi pu échanger, communiquer et avoir une interaction directe non seulement avec le chef d’orchestre, mais avec les instrumentistes aussi, ce qui a donné une nouvelle dimension à leur interprétation. C’était particulièrement intéressant pour une œuvre comme Hippolyte et Aricie, le premier opéra de l’histoire du genre lyrique dans lequel l’orchestre est doté d’un rôle actif dans la dramaturgie de l’œuvre – Rameau l’a traité presque comme un personnage de l’opéra. D’un autre côté, l’absence du public dans la salle a facilité les conditions de tournage, avec des caméras sur la scène même, ce qui n’aurait pas été possible si le public avait été là. Les gros plans et la dynamique du filmage (réalisé par François Roussillon) ont créé une œuvre différente de celle qui avait été soigneusement planifiée et préparée. Et nous pouvons saluer la flexibilité et l’adaptabilité montrées par tous les participants à ce projet.

Dans cet opéra, basé sur le même mythe que Phèdre de Racine, l’histoire tragique est racontée depuis le point de vue des deux jeunes amants et c’est ce changement de perspective qui a inspiré le plus la metteuse en scène. En travaillant étroitement avec Lionel Gonzalez (chargé de la dramaturgie et de la direction d’acteurs) sur le mythe de Phèdre et de Thésée, en traversant les versions antiques aussi bien que celle de Racine, il s’agissait au départ de faire d’Hippolyte et Aricie des personnages « consistants ». Mais, selon la metteuse en scène, le résultat final a été plutôt une représentation de leur parcours « chaotique ».

Le rôle de Deus ex Machina ici est confié à Diane, la déesse de la chasse, mais aussi de la chasteté, la divinité que nous lions toujours avec la nature. Elle est la protectrice des deux jeunes amants, et elle vient à leur rescousse. Ses représentants sont présents sur la scène depuis le début, mais cela n’est pas évident. Dans la première scène, le chœur des chasseurs est armé de fusils dont les balles sont remplacées par des couleurs qu’ils projettent (par les tirs de leurs « fusils de chasse ») sur une grande toile blanche.

Les éléments liés à la nature dans cet opéra, comme la bergerie, la pastorale ou la mer, ont été visuellement omis de cette production, mais des symboles portant en eux un message écologique sous-jacent apparaissent tout au long de l’œuvre et leur signification est soulignée dans la scène finale.

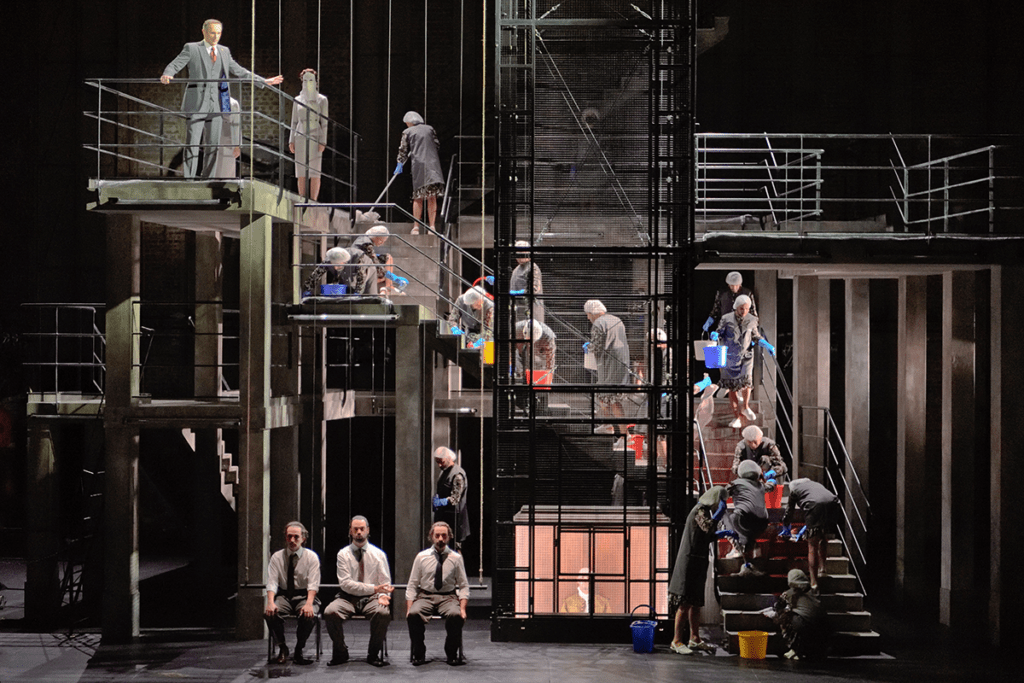

Les décors conçus par Lisa Navarro restent les mêmes tout au long de l’opéra. Une construction métallique représentant l’escalier, un motif souvent utilisé sur la scène lyrique quand il faut montrer la descente en enfer, ici symbolise aussi l’intériorité et les émotions de Phèdre – son organisme agité par des émotions trop fortes, qui à un moment donné commence à saigner (la peinture rouge). Les changements des lieux et de l’atmosphère sont réalisés par la lumière mais aussi par le jeu très engagé du chœur.

La metteuse en scène Jeanne Candel, membre de la compagnie artistique La vie brève et co-directrice du Théâtre de l’Aquarium, est familière de ces créations où la musique et le théâtre sont entremêlés dans une recherche d’alternatives durables en matière d’éco-conception. Dans cette version d’Hippolyte et Aricie, qui s’achève sur l’air Rossignol amoureux interprété par Léa Desandre, une bergère, en tenue moderne, portant un sac à dos et poussant un vélo, nous rappelle que cette histoire nous concerne directement.

Hippolyte et Aricie se termine par un silence glacial qui oblige les spectateurs à réfléchir sur les conditions actuelles, mais aussi sur notre propre responsabilité.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)