Pas encore totalement débarrassé des très (trop) nombreux clichés issus d’une époque certes révolue1 le cirque contemporain a pourtant déjà vécu sa – voire ses – révolution – s. Issu de la mouvance post-68, porté à bout de bras par quelques explorateurs qui ont bouleversé les pratiques et créé de nouveaux langages – comme les cirques Plume, Bidon ou du Docteur Paradi –, le « Nouveau cirque »2 s’est peu à peu inscrit dans les champs culturels et artistiques de son époque. Le fragile mouvement d’alors a pu aussi s’appuyer sur la création de quelques écoles dédiées, devenues vite emblématiques, comme l’Académie Fratellini en 1974, l’École nationale de cirque de Montréal en 1981, le CNAC en 1985 ou l’ENAC (qui deviendra ESAC) à la fin des années 1990, à Bruxelles. Un mouvement qui n’arrêtera pas de s’amplifier à travers toute l’Europe dans les années 2000.

Ces nouveaux lieux d’enseignement ont révolutionné les modes de transmission du cirque, qui se cantonnaient jusqu’alors à la traditionnelle passation au sein même des familles. Ils ont aussi – et surtout – permis à de nouveaux aficionados de « faire du cirque », ouvrant les disciplines à d’autres jeunes venus d’autres horizons, suscitant de nouvelles vocations, favorisant la diversité des genres et des gens, mais aussi générant une prometteuse génération d’artistes, qui se sont révélés être d’incroyables créateurs, inventeurs, concepteurs. C’est à ces nouveaux explorateurs – de la deuxième heure – que l’on doit quelques-unes des plus belles pages du cirque, que l’on qualifiera plus volontiers ensuite de « contemporain ».

L’art circassien – « art » car il put enfin accéder au Graal, à la reconnaissance en tant que discipline artistique à part entière3 –, pluriel et multifacettes, n’a depuis cessé d’aimanter les passions, engendrant une nouvelle révolution, celle de la contamination des publics. Un peu partout en Europe et à travers le monde, les écoles de cirque ont proliféré, les lieux ou pôles de création/diffusion se sont structurés et professionnalisés, les artistes – de plus en plus nombreux – ont gagné en maturité et en popularité. Le public a suivi, toujours plus enthousiaste, au-delà des festivals ou des lieux dédiés. Cet « art nouveau » s’est peu à peu invité sur les « autres scènes », théâtrales, chorégraphiques ou pluridisciplinaires, accumulant les reconnaissances publiques, médiatiques et institutionnelles.

On s’emballe (et pourquoi s’en priver ?)

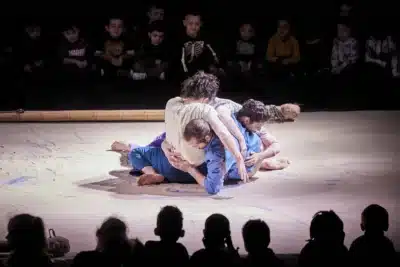

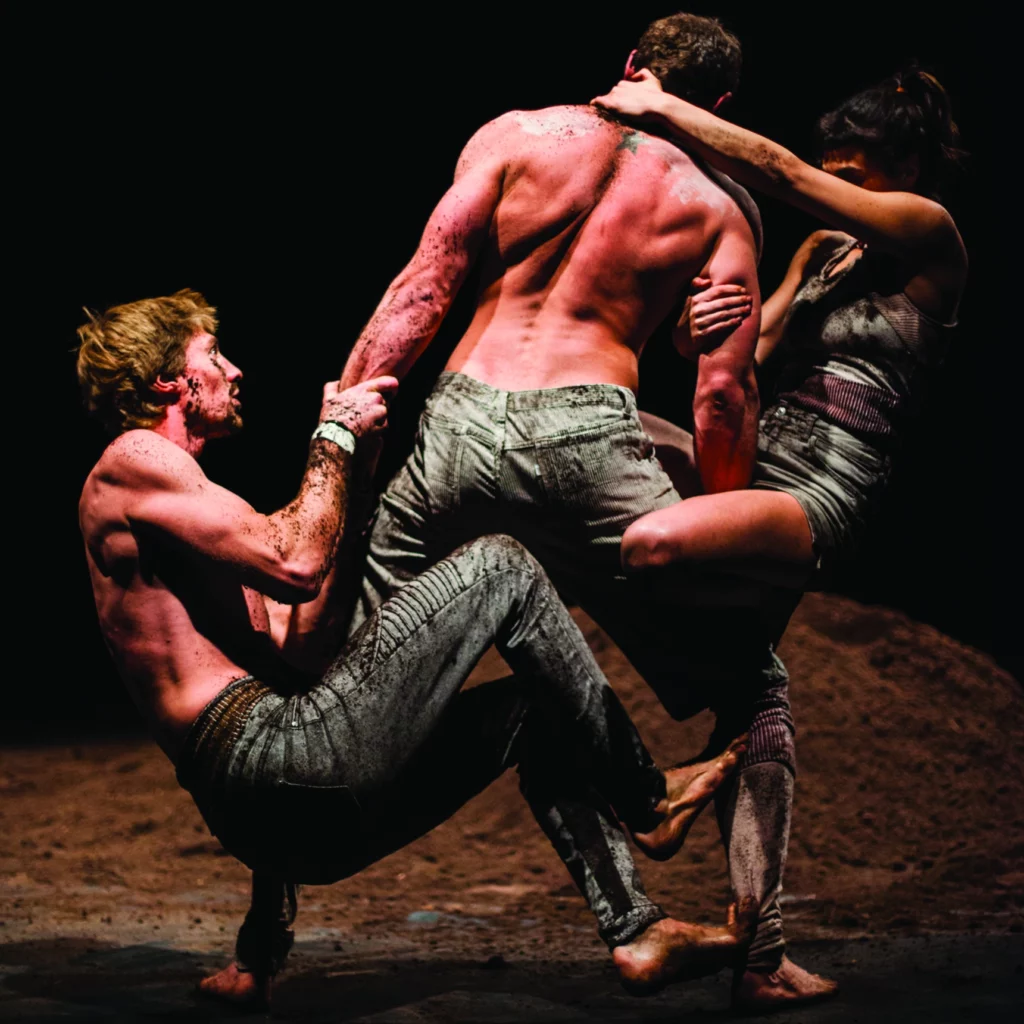

Le cirque contemporain conquiert donc tous les publics. Il les embarque dans une communication du geste, sans artifice, toujours vraie, souvent simple – sans être simpliste. Les artistes de cirque partent à la recherche de nouveaux langages, introduisent de nouvelles dramaturgies (circassiennes) et des grammaires (gestuelles) innovantes, qui touchent au cœur. Ils questionnent le monde à leur manière et sont le miroir de ce que nous vivons, de ce qui se marque sur les corps. Notre cirque a aujourd’hui atteint une maturité nouvelle. Dense, intense, drôle – ou pas du tout –, souvent émouvant, toujours juste. En gestes, en images, en mouvements et en musiques, il sait comment tresser les récits qui nous touchent au cœur. Forgé dans la force expressive des corps, notre cirque se reçoit avec tous les sens, il s’adresse en ligne directe à nos sensibilités, à nos émotions, à notre mémoire. Il est fondamentalement collaboratif, nourri de l’esprit solidaire et non compétitif qui anime les artistes.

Coup de foudre

« Le cirque, c’est la concentration silencieuse, l’art de jouer sans dire un mot, l’antithéâtre, la technique des sourds et des muets qui sont les plus grands acteurs du monde, tout ce qui est le contraire du cinéma. C’est une grande, une épuisante école à l’opposé de la comédie. Notre profession est faite de vingt métiers à la fois, ce sont ces vingt métiers qui forment une vedette. » Charlie Chaplin

En 1988, encore jeune – j’avais alors 19 ans –, je tombe sur ces quelques lignes écrites par Charlie Chaplin, qui me marqueront à jamais. Ces mots se sont imposés à moi et m’ont collé à la peau durant toutes les années qui ont suivi – et encore aujourd’hui ! Cette citation, probablement écrite dans les années 1920 – 1930, en plein boom du cirque « traditionnel », n’a pas disparu sous la poussière et reflète plus que jamais toute la force de nos « arts indisciplinés ».

Loin de moi l’idée d’imposer une définition exhaustive du cirque contemporain – ce serait bien prétentieux –, d’autant qu’aujourd’hui, il n’y a pas un cirque, mais bien des cirques, au pluriel, qui s’imaginent et se créent « ici et maintenant ». C’est à ce niveau que se trouve la force de notre art en perpétuelle ®évolution.

Un art qui évolue avec son temps, un art qui se caractérise par sa forme et sa convivialité – avec entre autres une attention toute particulière portée sur la relation et l’échange entre les artistes et le public, un art qui favorise l’exploration d’univers différents, les métissages des genres et des gens grâce aux rencontres interculturelles et intergénérationnelles. Un art qui privilégie l’approche transdisciplinaire en proposant une certaine forme de théâtralité et de dérision – aujourd’hui, le cirque emprunte, explore, détourne quasiment toutes les formes de spectacle. Un art éminemment inventif, qui encourage la recherche de symbioses entre techniques (de cirque), les explorations acrobatiques et chorégraphiques, et qui emprunte aussi au cirque traditionnel, à la poésie, à la création musicale, aux arts plastiques, aux arts numériques, etc.

Un art qui rassemble mille et une propositions, portées par des artistes créateurs, novateurs, curieux, proches des gens et de leurs questionnements, engagés, prêts à relever les défis les plus fous, à prendre des risques – qu’ils soient techniques, artistiques, relationnels, artistiques ou financiers (ce qui est souvent le cas !) –, à dépasser leurs limites, à développer une exigence incroyable par rapport à eux-mêmes, à trouver un malin plaisir à déjouer les lois de la gravitation et à dépasser les bornes… Car « dépasser les bornes… du bon goût ou de la bienséance », les clowns y ont toujours excellé. Vous ne trouvez pas ? Mais aussi, le cirque cherche à repousser les limites de l’équilibre, de l’adresse, de l’agilité, voire de la virtuosité. Chercher du sens au geste qui mène à la prouesse, raconter des histoires, parler de soi ou du monde, sans oublier qu’au cirque, c’est bien souvent le corps qui est mis en jeu. Atteindre la profonde expression de soi, à travers des techniques, même détournées, inventer « son » cirque, être sans cesse en quête de distorsion des codes, créer son propre langage, faire naître des émotions et bousculer les sensations des spectateurs…

Voilà pour moi quelques-uns des moteurs qui caractérisent la création circassienne contemporaine. Dans les différentes disciplines qui le composent, le cirque contemporain déploie des éventails de styles et d’esthétiques toujours plus riches et propose des spectacles hybrides, atypiques, inclassables voire « bâtards ». Le panel des propositions est très large, mais cette importante diversité est indispensable pour permettre à notre art d’exister et de faire valoir sa réelle force artistique. Ceci concerne tous les arts vivants, mais il se justifie d’autant plus pour le cirque. Car le public, encore souvent bien imprégné de quelques, voire de nombreux clichés, reste malgré tout dans l’attente d’une certaine magie du spectacle, du spectaculaire, de la surexposition de la prouesse technique… Ce qui, parfois, peut provoquer un décalage au niveau de certaines propositions… Ce avec quoi quelques-un·e·s s’amusent et jouent, bien sûr. Car nos pistes sont des espaces d’expression libres et spontanés où, même hors normes, chacun peut trouver sa place.

- Parmi ces clichés qui collent encore aujourd’hui à la peau du cirque, citons juste les animaux sauvages, la sciure, les odeurs, les affiches racoleuses aux gros aplats fluo, les costumes à paillettes, le surmaquillage, les numéros « dangereux » et les roulements de tambours, les clowns stéréotypés, Mr Loyal, etc., etc. Ça en fait pas mal, et leur « gommage » prendra encore quelques années… ↩︎

- Dans les années 1980 et 1990, on qualifiait ces nouvelles formes de « nouveau cirque ». Aujourd’hui, avec les évolutions qu’on lui a connues, on parle plutôt de cirque « de création », « actuel », « contemporain » ou encore « d’auteur ». ↩︎

- En Belgique francophone, c’est le décret des Arts de la scène de 1999 qui « reconnaît » le cirque comme discipline artistique, aux côtés du théâtre, de la danse contemporaine ou de la musique –, sans pour autant lui donner alors les moyens de ses ambitions. Mais cela est un tout autre sujet ! ↩︎