Au printemps et à l’automne 2022, un petit groupe d’artistes lié à la médiathèque NGHE1 déploie Chansons-Partout à Molenbeek : un projet nomade qui invite les habitant·e·s, commerçant·e·s et travailleur·s·es du quartier autour de la place Brunfaut à partager des chants et des histoires pour mieux se rencontrer. Ces échanges donnent lieu à une série de « rencontres radiophoniques » qui s’écrivent collectivement.

Tout est parti d’un café noisette au Snack Noisette. Juste derrière la porte de Flandre, de « l’autre côté » du canal, à Molenbeek.

Le petit groupe d’artistes s’y retrouvait certains matins, ahuris par la situation Covid. Le café noisette leur offrait la possibilité de contempler des vidéos animalières en boucle, vautrés dans de moelleux canapés de cuir marocains, dans une ambiance néon et croissant chaud. Le petit groupe se mit bientôt à plancher sur l’écriture d’un dossier pour « le futur de la culture », un appel à projets « spécial Covid » de la éfwébé en forme de manifeste. Un appel aux artistes à ce qu’ils ne « visent pas uniquement à favoriser le geste créatif pour lui-même », mais dont « l’ambition est d’innover, par exemple : que les musiciens créent en bibliothèque, que les graffeurs taguent les cours de récréation, que les danseurs investissent les locaux de scouts, que les plasticiens interrogent la question du genre ou encore que les auteurs écrivent au musée ». Ainsi, le petit groupe réfléchissait à tout ce que cela pouvait bien signifier, elleux qui n’étaient ni graffeurs ni locaux de scouts et qui n’avaient plus vraiment de travail ni de revenus. Les vidéos de petits ours bruns en train de se rouler les uns sur les autres dans la mousse étaient donc bienvenues pour les aider à écrire leur projet.

Tout est parti de la médiathèque NGHE, une médiathèque dite « bricolée », un petit espace autogéré dédié à la création et à la diffusion musicale dite alternative ou indépendante qui accueille et abrite une collection de milliers de K7, CD et vinyles de tous pays. La médiathèque ouvre ses portes à un public en petit nombre chaque samedi après-midi depuis une dizaine d’années, pour des concerts ou lancements de K7, compilations faites sur le vif. Le petit groupe imagine alors comment compléter cette collection internationale par une collection « locale », qui serait générée par l’enregistrement de chants et de musique du quartier et viendrait trouver sa place dans les casiers de la NGHE comme une excroissance qui fait sens. Chansons-Partout est lancé, la question de « comment collecter des chants dans le quartier ? » aussi. Assez vite, le mot « collecte » embête le petit groupe, évidemment. Dans un processus collectif, comment collecter sans prendre ? Comment partager sans utiliser ? Comment échanger plutôt que créer ? Comment constituer « une communauté émancipée, c’est-à-dire une communauté de conteurs et de traducteurs »2 où artistes et spectateurices ne font qu’un ? Le petit groupe a beau avoir sur sa table de chevet Le Spectateur-ice émancipé‑e (je suis sûre que Jacques Rancière l’aurait inclusivé à l’heure d’aujourd’hui) et triturer des projets à cheval entre art et médiation depuis des années, les questions ne sont jamais résolues. Assez vite, le groupe se donne un mot d’ordre : « rien à prendre, rien à donner », qu’il accroche avec une punaise dans son cerveau excité. Le groupe se dit aussi, assez naïvement, que chanter ensemble est et sera rassembleur. Et que l’envie, avec ce projet, sera finalement assez simple : « Mieux connaître ses voisi·ne·s. En chantant. »

Tout est parti d’un tajine au poisson au Snack Churros avec Thibault, coordinateur de Radio Maritime et porteur du projet avec le Gsara3, qui annonce tel un sage gourou des ondes, la fourchette vers le ciel : « Il faut faire confiance à la radio comme médium vecteur de rencontres. Et plutôt que d’aller vers des individus au hasard, allez vers des groupes déjà constitués, trouvez les groupes qui existent déjà dans le quartier. » C’est ainsi que le petit groupe découvre d’autres petit groupes. Des groupes souterrains, anonymes, qui existent à chaque coin de rue, littéralement. Et qui se réunissent, souvent pour le plaisir (ou le besoin) de se réunir, tout simplement. Ça les rassure de savoir que ces groupes existent en dehors d’elleux, en dehors de tous les circuits officiels, en dehors du futur de la culture, en dehors des théâtres.

Tout est alors parti d’un café avec le groupe Papote. Le groupe Papote papote. Depuis presque vingt ans pour certain-e‑s, tous les mercredis matin dans les locaux de l’asbl La Rue et sans aucun outil d’intelligence collective ni bâton de parole pour la plupart, ça papote grave ! Le petit groupe débarque avec son petit questionnaire sur la place du chant dans l’enfance. Il ne faut pas trente secondes pour que ça entonne à tue-tête tout ce qui vient à la tête : Michel Sardou, évidemment, qui a l’avantage de permettre d’échanger sur ce qui prête au racisme dans une chanson, mais aussi Enrico Macias qui met tout le groupe Papote d’accord sur le besoin de chanter l’exil et la saudade qui va avec. L’on découvre aussi que Lola, coordinatrice du groupe Papote d’origine albanaise, est chanteuse lyrique et a un groupe accordéon-clavier avec son mari Ymer. À ce moment-là, le petit groupe pense : « On se mélange ! » Ida dit au petit groupe : « En fait, vous êtes un centre culturel. » Le petit groupe : « Oui, mais sans argent et sans moyens ! » Ida dit : « Comme nous, en fait ! »

Tout continue à partir d’un autre groupe parallèle, le groupe Popote (!), où Fatima réunit chaque mercredi matin autour d’une montagne d’œufs au plat des femmes principalement d’origine marocaine. Elles chantent en arabe. Ensemble, on se demande pourquoi nous chantons moins aujourd’hui ? Elles se disent que leurs mères chantaient en cuisinant, en travaillant, mais pas elles. On essaie d’apprendre leur chanson, mais on la prononce mal. Parfois c’est maladroit, on questionne notre place, on n’ose pas toujours enregistrer. Pour ne pas uniquement s’inviter chez elles, nous les invitons au petit déj’ à la NGHE la semaine suivante, où nous cuisinons aussi une montagne d’œufs au milieu des K7 marocaines qu’elles peuvent passer à leur guise.

Les projets dits d’« action culturelle » sont chronophages. Il s’agit d’entretenir du lien, inviter régulièrement, prendre des nouvelles, inviter, ré-inviter. La frontière entre « se faire de nouveaux ami·e·s » et « faire des projets artistiques » est mince. Parfois, des gens rencontrés nous apportent des K7. Ymer nous ramène des K7 de musique albanaise effacées puis ré-réenregistrées depuis des années, il ne sait plus ce qu’il y a dessus et il n’a plus de lecteur K7. On l’écoute ensemble, en contemplant la pluie qui tombe sur place jaune triste qui manque de vert.

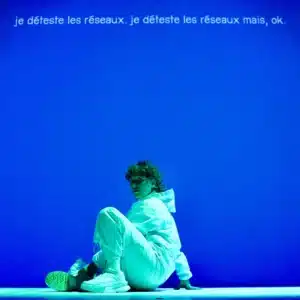

Rien n’est parti de la gentrification, pourtant on dit que dès lors qu’on prononce ce mot, c’est qu’on est acteurice du processus. À Molenbeek, juste de l’« autre côté » du canal, les processus de violences sociales sont sous notre nez et nous nous sentons souvent impuissant·e·s. La violence qui nous tracasse le plus est peut-être finalement celle de la « gentrification des esprits », comme la nomme Sarah Schulman, celle qui entraîne « la perte de l’imagination ». Avec Chansons-Partout, il nous semble que nous avons pu activer des ZAC, des zones à chanter, des sortes de petites ZAD permissives à la joie.

Nous avons beaucoup chanté, mais aussi beaucoup mangé. Partout, c’est le même constat : la nourriture se cache dans la chanson. Partout où nous allons, nous mangeons. Au Snack Churros, où les patrons nous appellent désormais « voisins, voisines » et ça fait une petite boule de chaleur au ventre, au restaurant social Les unes les autres où nous nous sommes fait engager pour une journée à cuisiner un potage du Barry en écoutant de la musique syrienne avec Houssam, à Cassonade où l’on mange des délicieuses choses parfumées collectivement et l’on chante aisément en cuisinant, souvent en arabe. Car « la dernière chose qui reste dans la migration c’est la langue, la langue qui goûte et qui parle »4

La dernière émission radio de Chansons-Partout avait justement la nourriture pour thématique. Petit à petit, on s’est efforcé d’intégrer la cuisine dans le projet lui-même. Nous nous sommes beaucoup tracassé·e·s pour que chanter soit autant valorisé que manger. Un budget a été alloué à la convivialité culinaire pour rémunérer Fatima ou le Snack Churros afin qu’ils cuisinent pendant les émissions, sans toujours savoir s’il était logique de mieux payer la cuisine que la technique ou l’inverse. D’ailleurs, la prochaine « situation radiophonique »5 parlera de labeur et d’argent (du beurre). Peut-être tartinerons-nous des billets de banque en nous lamentant poly-phoniquement sur l’augmentation du prix des chauffe-eaux.

Tout était parti du Snack Noisette. Au début, nous avions imaginé provoquer un système d’échan-ges pécuniaires fondés sur la chanson dans le quartier. Nous avions envie de pouvoir parler d’argent tout en provoquant des discussions sur la valeur des choses, et peut-être de nous demander : que valons-nous, comme artistes, dans un quartier commerçant ? Est-ce qu’une chanson vaut une chaussure ? Un café noisette ? On imaginait même une nouvelle monnaie fondée sur des noisettes qu’on recevrait à chaque chant proposé et dont le Snack Noisette serait le gérant. On avait en tête notre ami Samuel, qui avait négocié un an de pizzas contre une peinture à la pizzeria de son quartier. Puis nous avons décidé de nous laisser aller à des échanges libres, plutôt qu’à du libre-échange. De renforcer des liens existants et d’en tisser de nouveaux. Pour partager des moments simples et joyeux, et parfois spectaculaires, mais peut-être pas au sens où on l’entend. Au sens où la vie s’écoule, comme dirait René Binamé.

Chanter est politique. Manger est politique. Connaître ses voisin·e‑s est politique. Papoter et popoter est politique. Chansons partout !6

- La médiathèque NGHE aime penser à la musique comme à une force politique capable d’hybridation culturelle et de dépassement des frontières. Petit lieu indépendant en autogestion tout en bois, elle est installée sur la place Brunfaut à Molenbeek et ouvre ses portes (quasiment) chaque samedi après-midi. Elle est autogérée par une dizaine d’artistes, chanteur·s·es, musicien·nes, habitant·e·s. ↩︎

- Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, La Fabrique éditions, 2008. ↩︎

- Créé en 1991 et reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’atelier de production du GSARA a pour vocation de soutenir la production et la promotion d’un cinéma documentaire de création. ↩︎

- 27 Fatéma Hal, « La nourriture, des histoires de famille, de transmission et d’amour », Women who do Stuff, n° 2. ↩︎

- Walter Benjamin, Écrits radiophoniques, éd. Allia, 2014. ↩︎

- Les six émissions (chants de l’enfance, chants de lutte, chants des cuisines, chants des animaux, chants de l’argent et du travail, chants du deuil) ont été diffusées sur la webradio NGHE, en FM à 200 mètres aux alentours dans le quartier, et seront bientôt retransmises sur Radio Panik. Une K7 compilation des chants « récoltés » sortira en 2023. ↩︎