CHLOE LARMET et CHRISTOPHE TRIAU — La notion de paysage est au cœur du jeu d’acteur dans votre travail : le « paysage intérieur » de l’acteur, vous le définissez comme une imagination sous forme corporelle, une vision liée au corps en rêve pouvant accueillir la réalité du personnage. Pourquoi ce terme de « paysage » plutôt qu’un autre ? Qu’est-ce qui travaille dans ce mot ? De quels rêves est-il chargé pour vous ?

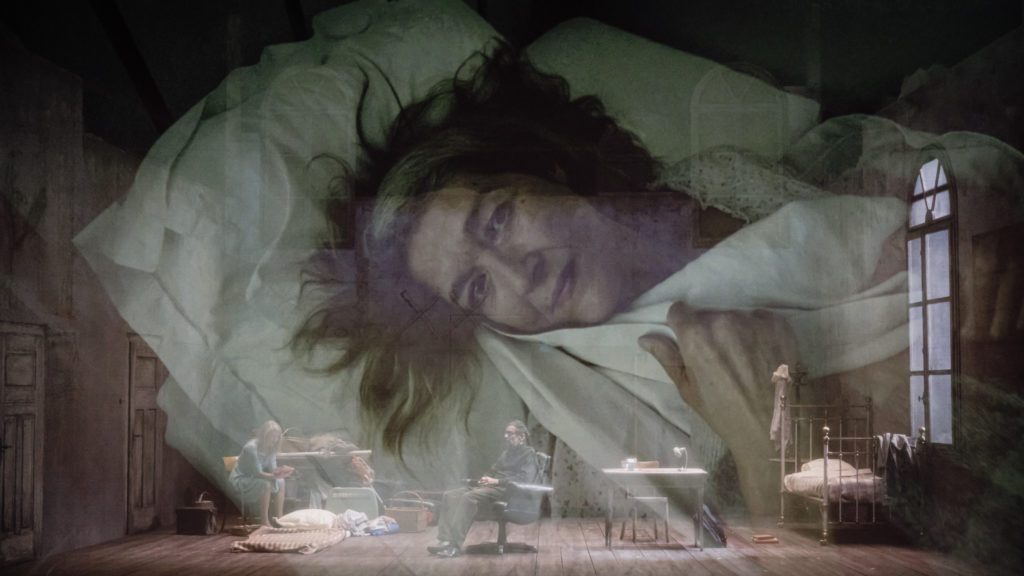

KRYSTIAN LUPA — Le terme de paysage a émergé dans notre langage d’une façon spontanée, au moment de la création de l’utopie avec l’acteur. Cela aurait pu être un autre mot, mais « paysage » nous a semblé le plus étendu. Il y a, dans sa signification originelle, une dimension subjective. Il n’est pas de paysage sans le regard humain sur le monde environnant, sans le lieu d’où part ce regard. Le monde extérieur devient paysage, pour celui qui vit l’instant réel de sa vie. L’acteur crée cet instant-là et le rend incomparablement plus intérieur, car il ne dispose pas souvent du paysage extérieur du moment qu’il est en train de vivre. Il doit donc le créer en imagination, faire surgir des images, en se disant : « Je vis un instant du monde dans lequel je suis, ici et maintenant ».

On peut s’apercevoir que le regard intérieur sur ce mystérieux ici et maintenant du personnage, en train de se créer, comporte l’image d’une réalité extérieure que l’acteur explore avec tout le processus intime du je corporel et psychique. C’est un phénomène singulier propre à l’imagination, soit la représentation profonde, intense, de l’état intérieur qui produit la vision du paysage devant les yeux. Cela révèle tout un univers et ramène la réflexion au sens premier du mot, au constat que le paysage est bien plus subjectif et intrinsèque qu’il ne paraissait jusqu’alors. Ce que nous voyons à l’extérieur dépend tant de l’endroit où nous nous trouvons à ce moment-là dans notre moi intérieur… C’est pourquoi, plus j’utilise ce mot dans le langage hermétique de l’utopie, plus il me parle. Il devient un mot doté d’un pouvoir magique, presque une incantation. Une clé…

C. L. et C. T. — Une des particularités du paysage dans votre pratique est qu’il est un espace imaginaire qui ne dépend plus de la décision, du vouloir de l’acteur, mais auquel il s’abandonne, en quelque sorte, et qui est mouvant. C’est le je du personnage, mais un je en devenir qui n’a pas encore pris corps. Alors que les pratiques les plus conventionnelles et les principes traditionnels du modèle « dramatique » reposent sur la notion de volonté et sur des psychologies supposées fixes et déterminées, est-ce que la conception de l’être humain et de ses actions qui s’inscrit, entre autres, dans cette notion de paysage entraîne dans votre théâtre un déplacement de l’appréhension de la scène théâtrale ? Est-ce que cela a des conséquences, dramaturgiques et esthétiques, plus larges sur la manière dont vous concevez la scène par rapport au modèle du « drame », et que la notion de « paysage » pourrait incarner certaines caractéristiques de cette nature particulière de votre théâtre ?

K. L. — Oui, le paysage, et non les détails élaborés dans l’exécution, offre le chemin au MAINTENANT magique au théâtre, ce MAINTENANT qui doit être constamment recréé. Le paysage est donc un espace imaginé de la situation, en tant que quelque chose qui m’attend, qui n’a jamais été vécu, jamais accompli. La représentation d’hier, en tant qu’événement que j’ai traversé en empruntant tel ou tel itinéraire, retombe par le biais du paysage – à condition qu’il demeure vrai et intense – dans le néant, dans L’INEXISTANT. Il est aspiré, absorbé de nouveau dans LA NON-EXISTENCE, dans un NON-VÉCU. Le paysage est un espace d’attente imaginé, jamais assouvi. Il donne accès aux émotions et à l’imagination de l’acteur, de l’être. Il est semblable à un événement futur inconnu, mystérieux (l’objet d’une quête, d’un rêve, d’une inquiétude ou d’une angoisse) au sein de la vraie vie.

Je tente en effet de creuser et de développer la condition d’une « aventure théâtrale » d’acteur à travers le paysage, dans une confrontation avec l’inconnu, chaque fois nouveau, différent, par conséquent avec la possibilité de créer, dans la réalité du spectacle, un vrai futur et non seulement un futur reproduit au cours du spectacle. Je reste persuadé que cela déplace le centre de gravité et le but de la représentation théâtrale, à partir d’une histoire narrée depuis un texte littéraire, en vue d’une expérience rituelle, toujours risquée, de l’humanité vivante.