La préhistoire

La genèse ethnique, linguistique et culturelle du peuple japonais associe de façon complexe et souvent encore obscure plusieurs vagues de peuplement successives, d’origine tantôt sibérienne, tantôt sud-est-asiatique. Deux cultures néolithiques au moins sont attestées : Jomon, basée sur la chasse et la cueillette (voir notre entretien avec Oosuka Isamu) et Yayoi, liée à la « civilisation des rizières » de l’Extrême-Orient. En contact avec la Corée, la société Yayoi, de culte animiste (shinto) et de structure clanique, développe vers 500 un premier Etat dans la région du Yamato (Nara).

Le Japon classique

L’adoption officielle du bouddhisme en 552 marque le début de trois siècles au cours desquels les Japonais vont emprunter à la Chine son écriture, son système politique, ses styles artistiques et jusqu’au plan de ses villes pour leurs capitales successives Nara et Heian (Kyôto). C’est cet énorme bagage que le Japon, isolé une première fois du continent lorsque la pression mongole fait chanceler la civilisation T’ang en Chine, va s’employer à assimiler intimement en un syncrétisme religieux et culturel parfaitement original, dont les valeurs esthétiques (émotivité raffinée, élégance sobre, naturisme atavique) caractérisent déjà tout l’art japonais traditionnel.

Le Moyen-Âge japonais

Echappant miraculeusement à la conquête mongole mais non aux luttes intestines, le Japon connait quatre siècles de guerre civile sporadique et de morcellement politique, ces temps troublés favorisant l’apparition d’une culture profondément mosaïque et férue d’archaïsmes tandis que l’aristocratie militaire développe à son propre usage un art courtois marqué de l’empreinte du bouddhisme zen : théâtre nô, cérémonie du thé, poésie et calligraphie incarnent l’idéal chevaleresque de raffinement viril des bushi. Partout la coexistence de deux religions favorise une culture imbue du sens du sacré mais indépendante des dogmes stérilisants.

L’isolationnisme des Tokugawa

Lorsque le pouvoir militaire des shogun réunifie enfin le pays, c’est pour le plonger dans deux siècles et demi d’une autarcie économique et culturelle totale. Dans un contexte de stratification sociale rigide, la culture rurale persiste dans ses particularismes, l’art aristocratique se fige dans un état prestigieux et la bourgeoisie commerciale des villes développe en réaction une culture brillante, sensuelle, volontiers efféminée : l’art des estampes et le kabuki illustrent cette culture d’Edo (Tokyo).

L’ouverture

La restauration du pouvoir impérial par Meiji donne l’impulsion d’un puissant mouvement de modernisation et d’occidentalisation. Dans la culture comme ailleurs, le dynamisme des « modernes » semble s’imposer face à la culture traditionnelle, qui réussit néanmoins à sauver l’essentiel de son patrimoine jusqu’au récent regain de « l’authenticité » japonaise en réaction au cosmopolitisme et à l’américanisation excessive de l’immédiat après-guerre.

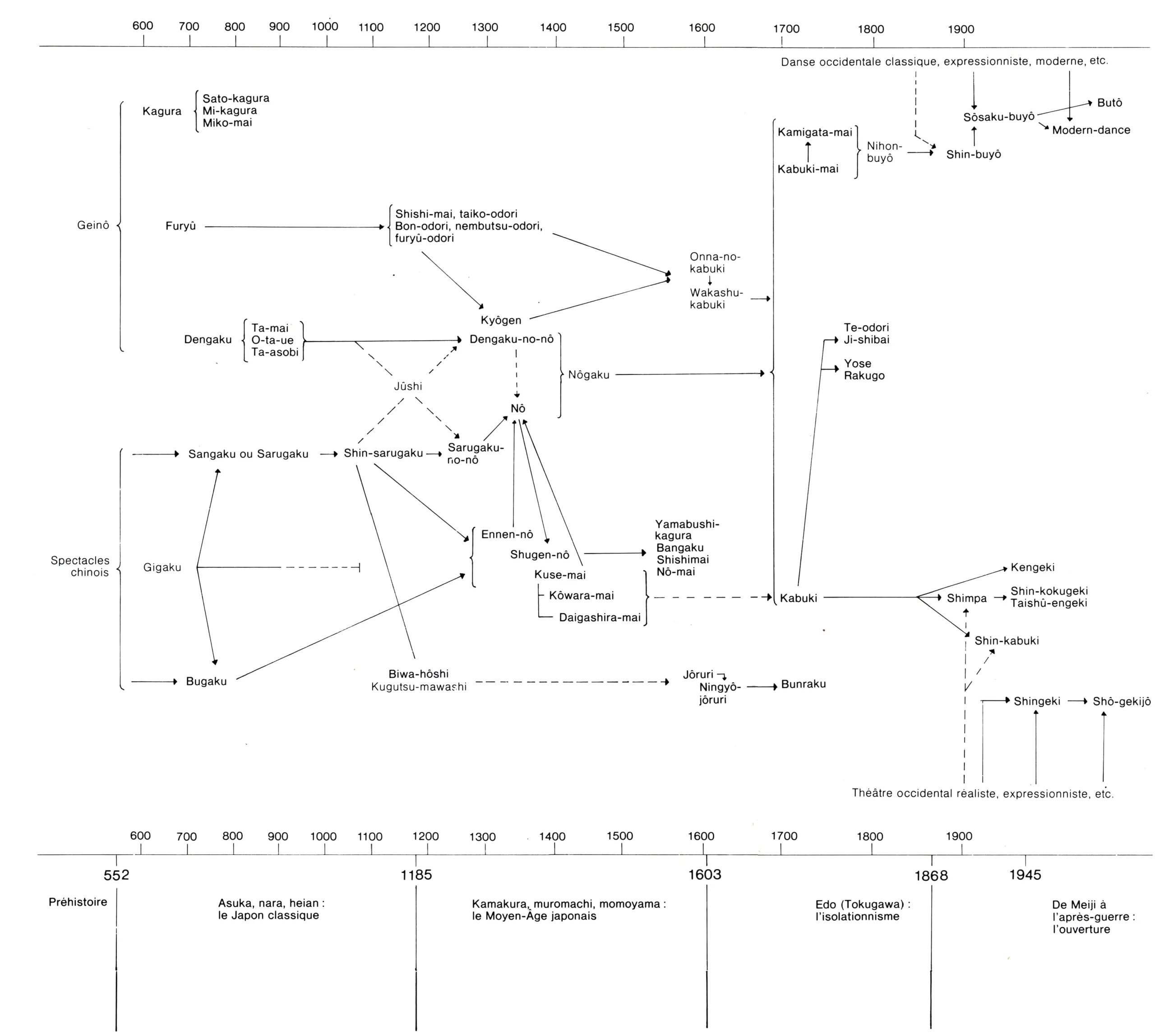

Les 69 genres évoqués ici ne composent pas, loin s’en faut, un répertoire complet des genres scéniques pratiqués au Japon depuis la fin de la pré-histoire : il faudrait y ajouter cent formes disparues sans laisser de trace (généralement, vu la réticence atavique des Japonais à rien oublier de ce qu’ils ont pu aimer hier ou jadis, des types de spectacle liés aux peuplades primitives soumises ou éliminées par la dernière vague de peuplement de l’archipel, qui n’a contrôlé l’ensemble du Japon que fort récemment), cent mille variantes locales, folkloriques, archaïques ou apocryphes, et tous les types de spectacles connus ailleurs dans le monde et récemment acclimatés au japon, de l’opéra (kageki) au live-show en passant par le tango et les danses africaines !Notre intention était d’ailleurs moins de composer un tel bottin des danses que de mettre en évidence les principales filiations nées du choc de trois grandes cultures qui ce côtoient au Japon : autochtone (shinto), chinoise (bouddhiste) et désormais occidentale.