EN 1984, lorsque Ingmar Bergman est revenu en Suède après son fameux exil bavarois, se sentant vieux et usé par la vie et par les injustices fiscales, il a commencé une nouvelle carrière théâtrale avec LE ROI LEAR, se mettant dans l’attitude de l’artiste en fin de carrière. Ce choix pathétique n’était pas une réussite. Bergman et Shakespeare n’ont jamais très bien communiqué. Au cinéma, et peut- être encore plus au théâtre, Bergman a toujours été le metteur en scène de l’intimité. C’est une question de format, mais surtout une question de rythme, de souffle. Les grandes plages poétiques de Shakespeare ne sont pas faites pour être prononcées par un comédien face au mur blanc de sa chambre, angoissé devant l’absence de Dieu, pour prendre un cliché usé du langage bergmanien. Bergman a beau faire des coupures dans le texte (son ROI LEAR a été défiguré par les coupures dans l’intrigue parallèle de Gloucester et ses fils), il n’arrive pas à maîtriser Shakespeare. Les mêmes problèmes, essentiellement, se reproduiront en 1986, lorsque Bergman fera un nouvel essai de monter Shakespeare avec HAMLET.

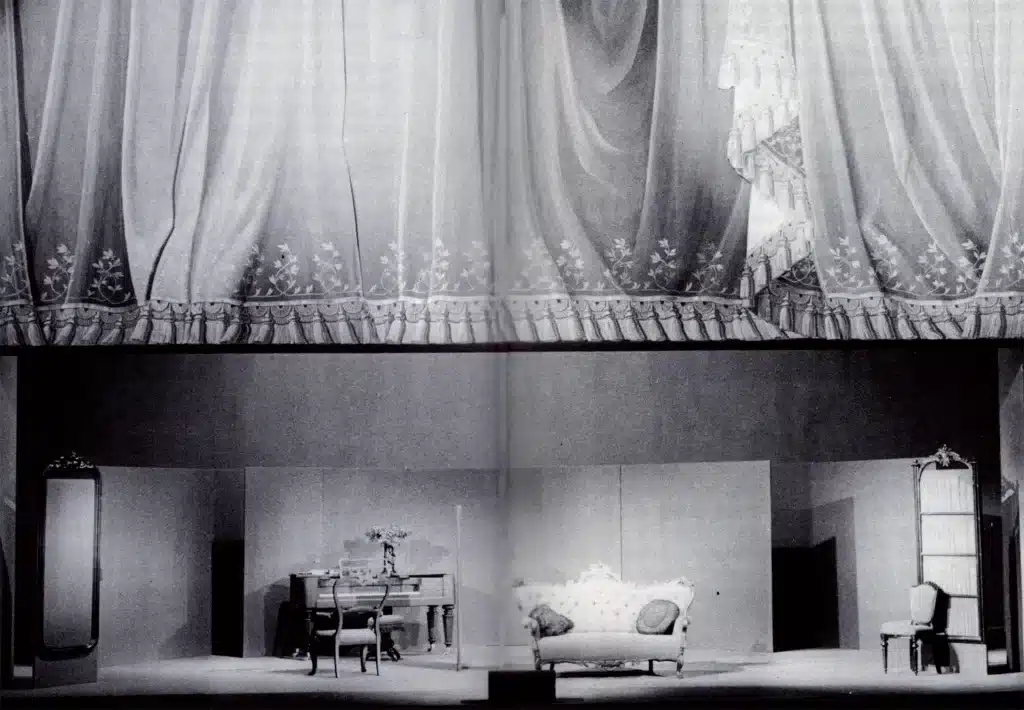

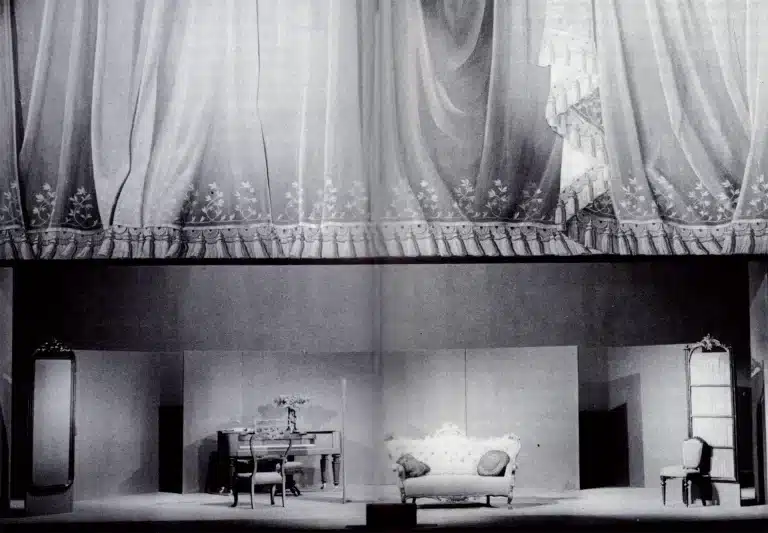

Mais Bergman, vieux renard du théâtre, a vite compris. De nouveau, il s’est tourné vers Strindberg et tout de suite cela a fait des étincelles : MADEMOISELLE JULIE (1985) dans une version nouvelle, utilisant le texte comme Strindberg l’avait voulu lui-même et non pas la version courante, adaptée au code moral de l’époque et de l’éditeur, et LE SONGE (1986), retravaillé pour le petit format, jouant moins le côté onirique et fantastique que les relations humaines tout simplement, y compris une étude étonnante du personnage de la Fille d’Indra, interprétée par trois comédiennes d’âges différents, la jeune fille, la femme adulte et la femme vieillissante. C’est aussi dans le théâtre de Strindberg, que Bergman retrouve l’atmosphère du début du siècle, qui imprégnait encore la maison du pasteur où il a vécu son enfance, tremblant devant le père et devant Dieu-le-Père, et qui hante depuis la plupart de ses films.

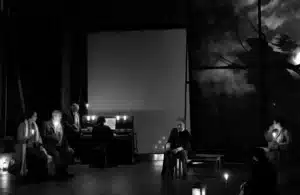

Le milieu claustrophobique de la famille, qui étouffe les rêves et les passions au profit de la culpabilité, c’est le climat que l’on retrouve aussi dans LONG VOYAGE VERS LA NUIT de l’Américain Eugene O’Neill, admirateur et imitateur de Strindberg, que Bergman a monté en 1988.

On peut dire que le répertoire de Bergman après son retour en Suède en 1984 renvoie à celui d’avant son exil. La continuité a été vite rétablie. On se souvient de la série des grandes mises en scène de Strindberg, LE SONGE (1970), LA SONATE DES SPECTRES (1973) et LE CHEMIN DE DAMAS (1974), qui avaient précédé son exil, et des drames contemporains de l’Américain Edward Albee, que Bergman avait introduit en Suède avec QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF (1963). De cette époque date aussi HEDDA GABLER (1964) de Henrik Ibsen, sans doute une des plus belles réussites de toute sa carrière. Le répertoire bergmanien se limite donc au théâtre Scandinave de la fin du XIXe siècle, à Ibsen et à Strindberg, et aux pièces du répertoire contemporain qui montrent des liens de parenté évidents avec cette tradition. Cette ligne dans le répertoire est interrompue à des intervalles plus ou moins réguliers par des essais entêtés de monter Shakespeare et les autres classiques (Molière, Büchner, etc.).

Comme toujours chez Bergman, que ce soit au cinéma ou au théâtre, ce sont les femmes qui intéressent. C’est là peut-être une des raisons pour lesquelles son ROI LEAR ne pouvait fonctionner : les filles de Lear ne sont pas assez centrales dramaturgiquement pour pouvoir supporter tout le poids de l’interprétation de la pièce. De la même manière, faire de HAMLET le drame existentiel d’Ophélie ne fonctionne pas jusqu’à la fin de la pièce, surtout après la mort au quatrième acte du sujet d’une telle interprétation.

En revanche, nous connaissons tous l’obsession de la femme chez Strindberg, le personnage principal de HEDDA GABLER est une des grandes figures tragiques du théâtre moderne et Mary Tyrone dans LONG VOYAGE VERS LA NUIT réunit en elle tous les traits caractéristiques de la femme et la mère, la maîtresse et la vierge, le bourreau et la victime, assez pour faire d’elle un des grands personnages dramatiques du théâtre contemporain. Et si, dans LA MARQUISE DE SADE de Yukio Mishima, Bergman fait jouer, en 1989, tous les rôles par des femmes et non pas, comme cela a été fait en France et ailleurs, par des hommes, cela n’a rien d’étonnant.

Si, à l’instar de Strindberg, Bergman est obsédé par les destins féminins, il tient aussi à ses interprètes, nous le savons pour avoir vu ses films, avec une insistance presque aussi obsessionnelle. Ainsi, Bibi Anderson, comédienne fétiche de ses films, qui dans les pièces citées a joué le second rôle féminin dans QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF, revient dans le rôle de Mary Tyrone. Lena Olin, la Cordélia de son ROI LEAR, interprète aussi la Fille d’Indra à l’âge adulte dans Le SONGE, et c’est Pernilla Östergren, l’Ophélie de 1986, qui maintenant fait Nora dans la dernière mise en scène de Bergman, MAISON DE POUPÉE de Henrik Ibsen, dont la première eut lieu le 1er novembre 1989.