Nous présentons ici non pas une retranscription à partir des enregistrements mécaniques effectués pendant la durée de la rencontre intitulée L’ÉCOLE DES MAÎTRES, mais le témoignage, objectif et en même temps forcément subjectif, de Monique Borie qui a bien voulu noter, sélectionner, résumer, bref assurer le passage de l’oral à l’écrit sans s’appuyer sur la neutralité du magnétophone. Elle a agi en chroniqueur.

Une confession biographique

En préambule à ces journées, Franco Quadri souligne qu’il ne s’agit pas de préparer une nouvelle école, mais de proposer un cadre de confrontation pour comparer différentes écoles et définir des projets d’ateliers dans le cadre européen.

Le problème de la formation théâtrale est aujourd’hui un problème central. Une des manières de le résoudre est peut-être de rapprocher les différents théâtres de l’Europe, de provoquer, de stimuler la réflexion avec la collaboration et le témoignage de vrais maîtres — maîtres dans la lecture du texte, maîtres dans le travail avec les acteurs, maîtres qui acceptent de transmettre.

Les maîtres invités pour ces journées, rappelle Franco Quadri, sont très différents mais appartiennent tous à des générations (entre 40 et 60 ans) qui ont connu, autour des mouvements de 1968, le refus d’enseigner puis le besoin de professionnalisme. Tous sont confrontés à la question de savoir ce qu’on peut faire une fois le spectacle terminé, ce qui peut « passer » entre soi et des élèves. Tous ressentent l’attraction pour le regard des plus jeunes. Même Grotowski qui refuse le mot de pédagogue et se trouve en quelque sorte présent ‑absent dans le théâtre est en réalité « le maître des maîtres » ‑Jacques Delcuvellerie se présente lui-même comme un élève de Grotowski et de Zadek (Zadek qui va bientôt créer une école).

Quant à Jacques Lassalle, son rapport à l’enseignement a été pour ainsi dire constant (le Conservatoire, l’École de Strasbourg, etc.). Luca Ronconi, lui, travaille avec l’Academia de Rome dans le cadre d’une école de spécialisation pour élèves déjà sortis des autres écoles — élèves qui participent actuellement au dernier spectacle de Ronconi : LES DERNIERS JOURS DE L’HUMANITÉ, à partir du texte de Karl Kraus.

Ce que l’on demande à ces maîtres invités, c’est un témoignage, une sorte de confession biographique. Il s’agit de marquer le début des recherches par des messages différents.

Ronconi : l’analyse et le secret.

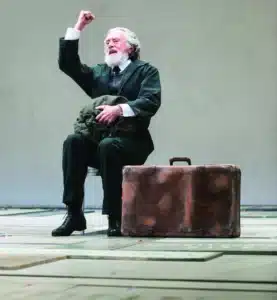

Le premier maître invité à témoigner est Luca Ronconi. Depuis deux mois, dit-il en préambule, il est plongé dans son travail, pour LES DERNIERS JOURS DE L’HUMANITÉ, n’ayant pas de temps à consacrer à autre chose. Aussi la démonstration qu’il va proposer sera-t-elle en quelque sorte la suite de ce qu’il faisait la veille. Pour offrir un témoignage de son type de travail sur le texte avec les acteurs, il va faire une démonstration à la table avec l’actrice Marisa Fabbri (engagée dans la préparation du spectacle en juin, elle s’est absentée deux mois et vient de reprendre le travail).

Auparavant, Ronconi souhaite donner quelques informations sur le texte de Kraus, consacré à la première guerre mondiale. C’est un texte très épais, un véritable « texte-piège ». Kraus, dans sa préface, parle de tragédie impossible à représenter au théâtre à cause de ses dimensions. Et effectivement, le texte n’a jamais été représenté intégralement. Sa mise en scène est un très vieux rêve de Ronconi — mais c’est un projet immense avec soixante acteurs pour trois cents personnages. Trois groupes d’acteurs sont engagés dans le travail : des acteurs prestigieux (comme Marisa Fabbri), des acteurs appartenant à un jeune groupe et enfin des élèves du Conservatoire de Rome. Le texte de Kraus est considéré par certains comme une sorte de journal parlé sur la première guerre mondiale. En fait, pour Ronconi, il s’agit d’une tragédie prophétique.

Si le point de référence central est la presse, si la matière même du texte est constituée par un recueil de témoignages — tout ce qu’on a effectivement écrit à l’époque — il ne s’agit pas pour autant de théâtre documentaire. La violence, le sarcasme, débordent cette dimension. Habituellement, Ronconi propose aux acteurs un travail préliminaire d’analyse du texte, travail assez long de type littéraire sur le parier, son origine, etc. Mais avec le texte de Kraus, ce type d’approche est impossible. Pour la première fors, Ronconi a dû renoncer aux séances préliminaires.

Après ces remarques sur le texte, Ronconi rappelle le caractère très particulier du spectacle en préparation : pour ce texte énorme, il utilise un lieu de plus d’un hectare, un vaste espace de la Fiat où il y a des machines, des presses ; les actions décrites sont replacées dans le temps réel et dans la simultanéité (il y a cinq, six ou même dix actions à la fois). Pour la première fois, il est nécessaire que les acteurs trouvent des artifices techniques. Et surtout, le langage de la pièce est caractérisé par une écriture passionnée, directe, immédiate. Même pour Ronconi dont le travail est tellement aux antipodes du réalisme, il y a dans ce texte quelque chose de si incroyablement artificiel que le metteur en scène se trouve confronté à une extrême difficulté.

La première question qui se pose aux acteurs est donc : comment peut-on rendre le caractère brutal, immédiat de ce langage ? La première interrogation qu’il faut affronter c’est :«que peut représenter l’acteur, que peut-il être ? ». En effet (et Ronconi ouvre le texte au hasard), toutes les phrases du texte ont été prononcées ou écrites dans la réalité. Dès lors, que doit représenter l’acteur ? le personnage qui les a prononcées ou bien l’écho de ces phrases chez celui qui les a entendues ? La référence à Brecht ne permet pas, selon Ronconi, de résoudre le problème car Brecht ne met pas en scène des morceaux de vérité, il construit une action avec un but.

Ici, Kraus remet de façon sauvage des atrocités dans la bouche de ceux qui les ont prononcées mais il n’y a pas de caractères, pas de personnages, pas d’unité psychologique, ni même de typologie. Tout s’accumule. La guerre de 14 – 18 elle-même n’est pas le véritable sujet de la pièce ; elle a servi de tremplin à une vision prophétique et, aujourd’hui, nous sommes déjà dans l’avenir de cette prophétie apocalyptique.

Pour dire une réplique, l’acteur1 doit donc savoir dans quel espace il se place. Est-ce celui d’un personnage, d’un témoin, d’un porte-parole ? En fait, les protagonistes représentent l’humanité, et le chœur l’auteur lui-même, ses commentaires, les fragments de son journal sur cette catastrophe. De la guerre, on ne sait que ce qu’on en écrit et lorsqu’elle fait irruption sur la scène à la fin, c’est le seul moment où on la voit. La solution pour l’acteur ne peut être de recopier le style journalistique car l’auteur l’a déjà fait en radiographiant les matériaux tirés de la presse pour laisser surgir la férocité de celui qui parle sans savoir ce qu’il dit. La première attitude qui vient à l’esprit des acteurs, c’est de critiquer, de juger, mais alors la charge du texte est perdue. Un problème se pose aussi au niveau de la mémoire de l’acteur. Les acteurs de différentes générations qui participent au spectacle n’ont pas la même mémoire de la guerre. Or, pour ce texte, une participation immédiate, non feinte, est indispensable.

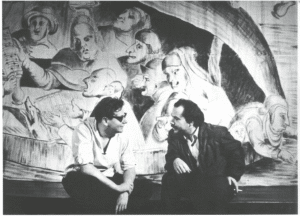

Dans la démonstration que Ronconi propose alors avec Marisa Fabbri, le travail se fait à la table. Il s’agit de trouver comment dire le texte de Kraus. Toutes les indications de Ronconi tendent à pousser l’actrice à oublier le personnage pour tenir compte de la phrase et d’elle seule. À un moment donné, il propose une image qui doit aider l’actrice : « Tu passes devant une gare dans laquelle tu ne t’arrêtes pas ». C’est là le type de rapport qu’elle doit trouver avec le texte.

Ronconi et Marisa Fabbri vont travailler un peu plus longuement sur les répliques de la femme qui regrette de n’avoir que deux enfants en bas âge— donc pas de fils qui puissent aller à la guerre et donner leur vie. Comment faire pour garder tous les niveaux — le discours de la mère patriote, la parodie, et. ? Comment échapper au psychologisme et au piège du personnage ? Comment retrouver l’immédiateté, la brutalité des mots ? En fait, l’espace et la construction du spectacle, fondés sur la simultanéité et la superposition des voix, permettent de restituer avec plus de force la fragmentation. Dans un tel espace, les choses arrivent seulement pour ce qu’elles sont et non à travers des personnages. La dimension impersonnelle doit en effet passer à travers le réalisme de l’acteur et non pas celui du personnage. Ce que l’acteur doit restituer — sans se contenter de la parodie — c’est non le personnage mais la façon de parler. Pendant toute la démonstration, c’est sur cette façon de parler, libérée du psychologisme lié à la notion de personnage, que Marisa Fabbri et Ronconi ont travaillé.

Tout au long de cette démonstration, l’actrice a pris beaucoup de notes. Une fois la démonstration finie et le public dispersé, elle demande au metteur en scène : « J’ai bien fait de tout noter ? Tout ce que tu m’as dit est vrai ?» Ronconi alors répond : « Oui, tout est vrai, sauf une chose …» Était-ce de l’humour ? N’était-ce pas plutôt une façon de rappeler la part de secret que se réserve toujours le metteur en scène ?…

Delcuvellerie : les trois principes de l’enseignement.

Jacques Delcuvellerie, pour sa prestation, a fait distribuer à l’entrée le texte qu’il a publié dans la revue L’art du théâtre 1. Il se propose de le lire, ne voulant prononcer, nous dit-il, que des paroles « mûrement réfléchies » sur le sujet si essentiel de la formation de l’acteur. Avant cette lecture, Delcuvellerie rappelle la fondation du Groupov avec lequel, depuis sa création il y dix ans, il n’a fait que cinq spectacles. Chaque spectacle, longuement préparé, impliquait donc en fait un véritable travail de formation de Facteur. Il rappelle aussi qu’il enseigne au Conservatoire de Liège et à l’INSAS.

Trois points lui paraissent essentiels à souligner en préambule à la lecture de son article :

- le premier : la formation de l’acteur qui déborde largement le cadre de l’école est pour lui le terrain principal de la renaissance ou du renouveau (beaucoup plus que la création sur scène)

- le second : l’endroit où l’on entre en contact avec l’acteur pour sa formation doit être fermé au monde. C’est l’école dans les catacombes, tout à fait à l’opposé d’une école ouverte au monde. C’est un des points pour lesquels Delcuvellerie se réclame de Grotowski

- le troisième : former l’acteur, c’est le former pour créer. Cela n’est possible que dans l’affrontement, assumé en commun, avec quelque chose que l’on ne connaît pas. Ce que le maître a à transmettre, il ne peut le transmettre que dans cet affrontement qui implique une recherche créatrice.

Après ce préambule, Delcuvellerie fait appel à une actrice (une actrice-écrivain) pour une lecture à deux voix de son texte de L’Art du théâtre, véritable dialogue imaginaire où il est, bien sûr, tout à la fois les deux personnages.

Après cette lecture, Jacques Delcuvellerie présente une vidéo de sa dernière création KONIEC, un spectacle tout entier organisé autour d’un double thème — celui de l’acteur et celui de la trahison — et autour d’une double référence littéraire, Anton Tchékhov et Heiner Müller.