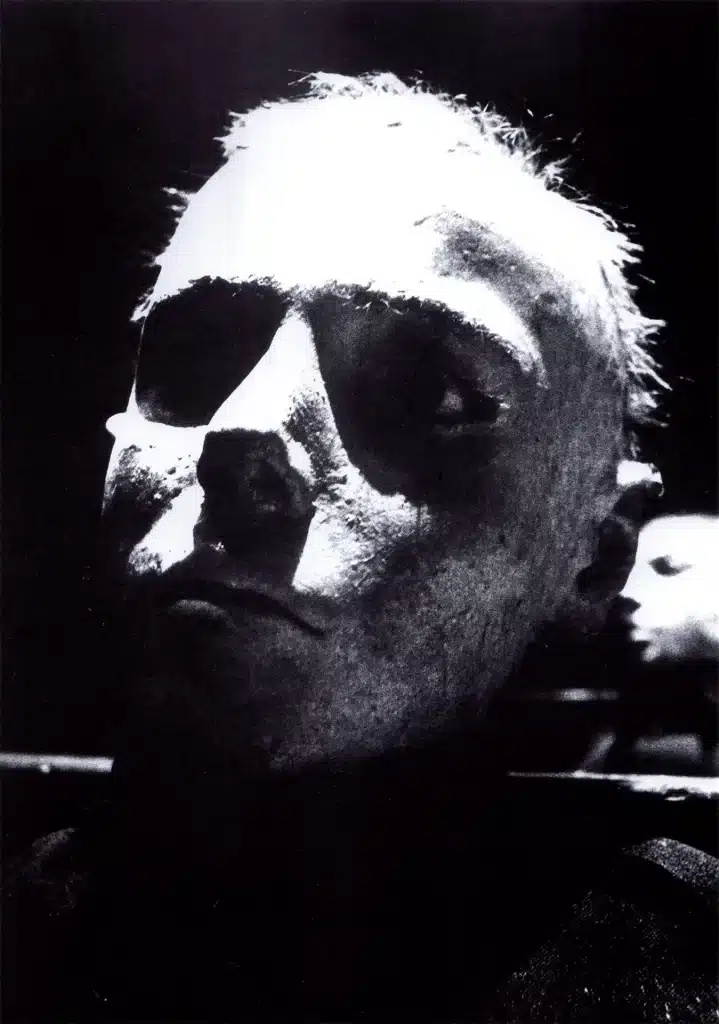

GEORGES BANU : « Théâtre de la mort » et « Théâtre testamentaire » me semblent être deux notions proches mais pas tout à fait synonymes. Le théâtre testamentaire suppose la conscience de la fin, certes, mais aussi celle d’un legs, d’une propriété, peu importe sa nature, que l’on cherche à définir avec précision et aussi à transmettre.

Tadeusz Kantor : Notre discussion tombe bien parce que justement aujourd’hui j’ai vu un avocat pour parler avec lui de la question du testament. Il est un spécialiste.

G.B. : Moi je pensais plutôt à un testament artistique car c’est ainsi que j’ai perçu votre spectacle JE NE REVIENDRAIS JAMAIS ICI où l’on retrouvait des images des spectacles anciens dans une sorte de vision ultime, anthologique, vision des « terres » conquises : ces images-là sont vos images et vous nous les transmettiez par un geste testamentaire. Un geste sélectif qui laissait supposer que ces images-là, pour vous, fondent et articulent votre univers. Vous étiez là sur le plateau, présent, pour revoir votre passé artistique et le léguer aux spectateurs que nous étions. Cela, bien entendu, n’est qu’une hypothèse, la mienne, hypothèse qui fait de Je NE REVIENDRAI JAMAIS ICI un des plus explicites spectacles testamentaires.

T.K. : Oui, je ramassais les souvenirs mais pas à la façon d’un vieil homme. Je ne voulais pas transmettre l’état psychologique de la vieillesse. Dans JE NE REVIENDRAIS JAMAIS ICI, comme toujours d’ailleurs, j’ai utilisé le passé pour le manipuler. Il s’agissait, certes, de mon passé artistique en priorité, mais ce n’est pas un passé mort, figé, immobilisé : je manipule les faits du passé pour créer quelque chose de nouveau.

Je ne veux pas faire quelque chose de nouveau, de tout à fait nouveau avec chaque spectacle. Chez moi, les personnages, les actions sont les mêmes comme dans la commedia dell’arte, mais avec ce passé je crée chaque fois une nouvelle situation.

G.B.: Mais justement cet univers constitué vous appartient et peu de metteurs en scène peuvent en dire autant — d’ailleurs en raison même de cette « propriété » vous débordez le statut du metteur en scène pour apparaître comme un artiste engendreur d’univers propres.

T.K. : L’artiste qui a créé une vision du théâtre voudrait, bien entendu, que cela continue. Mais cela est impossible au théâtre car le théâtre cesse d’agir après la disparition de l’artiste. Moi, je veux pallier à cela et je fais d’énormes efforts aujourd’hui pour tout fixer. Cricoteka sert à cela mais je l’imagine non pas comme des archives mortes mais comme un lieu d’échanges. C’est seulement ainsi que l’on peut profiter de ce qu’on peut appeler l’«agir » de l’artiste. La Cricoteka peut servir de base, que les générations suivantes vont connaître — elles sauront ce que j’ai fait — et ensuite à partir de là elles peuvent faire ce qu’elles veulent avec ce que je leur laisse. Pour moi le testament n’est intéressant que s’il s’agit d’un testament vivant.

G.B. : Vous qui avez travaillé tellement autour de l’affrontement avec la mort vous semblez la rejeter lorsqu’il s’agit justement de cette interrogation sur le théâtre comme pratique testamentaire.

T.K. : Non, du testament ce que je rejette, c’est son assimilation à la vieillesse. Moi je me sens toujours comme un garçon. Je vis l’époque des jeunes garçons.

Il faut ajouter au mot testament le mot amour. Le vrai testament, le seul que j’accepte, n’est pas pour la postérité, il est pour l’amour, pour dire l’amour. Créer pour la postérité est une imbécillité, c’est pourquoi je vais vous répondre que ce qui m’intéresse, c’est le testament et l’amour. Les deux ensemble.

G.B. : Il y a deux attitudes à l’égard du testament, l’attitude noble, voire même somptuaire de Goethe, et l’autre de François Villon …

T.K. : Je suis plutôt du côté de Villon. Les filles, la dérision, le carnaval, je n’ai jamais pris au sérieux mon passé. Non, je ne peux pas être du côté de Goethe.

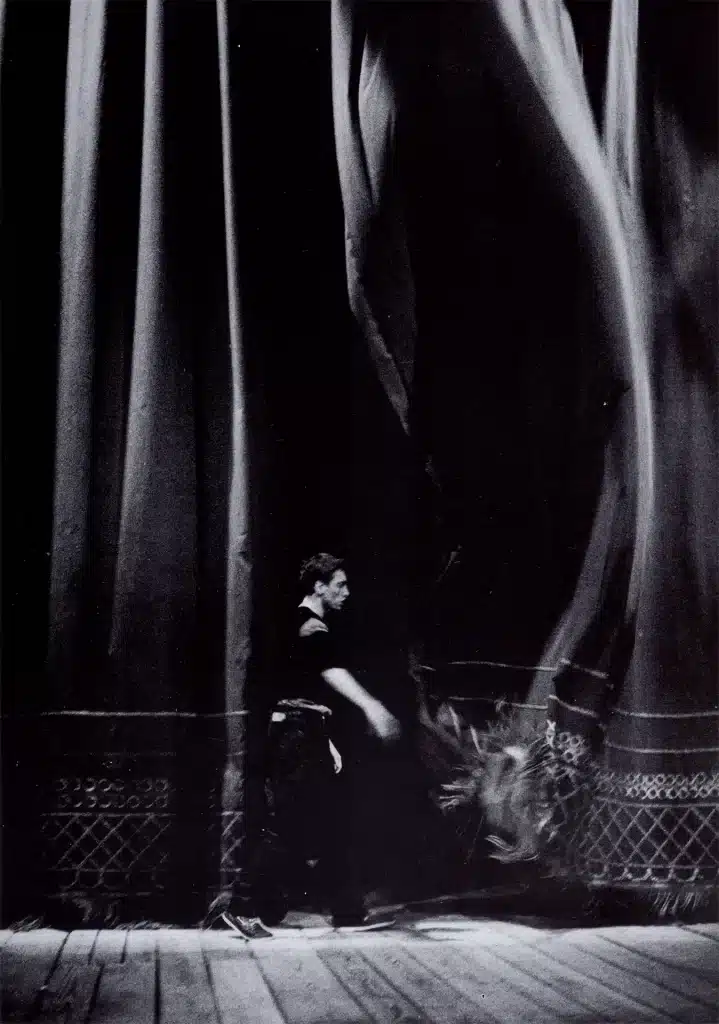

G.B. : Dans le prologue de Ô DOUCE NUIT, vous dites que vous louez l’image la plus chère, l’espace le plus important — la maison — aux jeunes participants au stage.

T.K. : Oui, j’ai trouvé des locataires.

G.B. : N’est-ce pas là une disposition testamentaire ?

T.K. : Vous voulez absolument me faire dire que je suis prêt pour le testament (rires).

Entretien réalisé par Georges Banu. Toulouse. 12 octobre 1990