« ON connaît les tableaux de Chirico, ces juxtapositions contrastées de temples antiques, d’instruments de laboratoire et d’objets usuels, d’où émane une si grande force de suggestion. M. Artaud a adopté une méthode analogue dont il a tiré un saisissant parti. Le décor est composé de quelques objets violemment vrais, dont le rapprochement entre eux ou le rapprochement avec les costumes des acteurs, le texte récité par eux fait jaillir une poésie incluse en eux et jusqu’alors invisible (…). Il s’agit proprement de la réintégration d’une magie (…), de la remise à jour de rapports nouveaux entre les êtres et les choses »1.

Les propos tenus par Benjamin Crémieux au sujet du décor du SONGE de Strindberg monté par Antonin Artaud au Théâtre Alfred Jarry en 1928 posent avec justesse et précision les termes de toute problématique du vrai au théâtre, a fortiori de toute problématique du vivant. Évoquer le vivant et le végétal au théâtre, fleurs, aliments ou animaux, traiter des éléments d’origine vivante introduits tels quels, dans toute leur réalité, sur 1 scène d’un théâtre, qu’il s’agisse pêle-mêle d’une rose, d’un poulet ou bien encore d’un cheval, c’est en effet tenter d’établir par quelles « juxtapositions contrastées », l’introduction d’objets ou d’êtres « violemment vrais »au théâtre permet la « remise à jour de rapports nouveaux ». Construire une réflexion autour de la « si grande force de suggestion » produite par l’irruption du vivant dans le monde de la fiction théâtrale, c’est en bref étudier les effets de rupture.

Il ne sera donc pas question ici de fleurs en papier, ni d’aliments en carton-pâte, encore moins d’animaux feints ou peints, sinon pour les comparer et établir la violence de leur différence avec les fleurs naturelles, la nourriture fumante et odorante, les animaux vivants, tous ces représentants d’une nature authentique qui, par leur rapprochement inattendu avec la fiction théâtrale, font jaillir une poésie jusqu’alors « invisible ».

« Je dis une fleur ».

De tous les éléments naturels ou vivants introduits au théâtre dans leur vérité originelle, les fleurs sont peut-être les plus ambiguës et les plus riches d’un double point de vue sémantique et poétique, en même temps que les plus limitées dans l’ordre de l’effet de nature, c’est à dire de rupture. Elles peuvent à la fois offrir au public l’une des plus belles images de la nature au théâtre, être l’un des symboles qui fonctionnent le mieux, et apparaître comme un fragment de réel prisonnier de son image et de ses figures. À tel point que bien souvent, le spectateur doute (comme dans la réalité d’ailleurs, devant la vitrine du fleuriste) plantes artificielles ou vraies fleurs ? Jusqu’à ce que le doute se résolve dans le plaisir esthétique procuré par la beauté de la fleur, réelle ou fausse. Au théâtre, la fleur n’existe qu’à travers son image. Comme l’écrit Mallarmé, elle est la notion pure : « Je dis une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absence de tous bouquets »2.

Il y aurait ainsi trois images de la fleur au théâtre, trois usages des fleurs en tant que naturellement représentées, ces trois images étant d’ailleurs variations autour du même. Il y aurait la fleur : une fleur, l’image-fleur, le singulier. Puis le bouquet, composé mais décomposable : un certain nombre de fleurs en un certain ordre assemblées. Enfin les fleurs, multiples, innombrables, à perte de vue et de perspective.

Ce dernier exemple est sans doute le plus rare, le plus original aussi mais le plus restreint en ce sens qu’il ne peut s’agir que d’une expérience-limite, difficilement répétable ou imitable, si ce n’est dans le cadre d’une même démarche, chez un même artiste. On le trouve bien sûr chez Pina Bausch, un peu horsthéâtre, du côté de la danse, dans NELKEN (1983), avec la multitude des œillets épandus à même le sol, dans les tons de rouge, rose et blanc. Ici l’effet de rupture est plus fort que dans le cas des bouquets ou des fleurs isolées. Le nombre seul des œillets impose, imprime le poids de la nature sur la scène. Tout en évoquant d’autres images : la prairie, le champ de fleurs, debout ou couchées, sur pied ou fauchées. C’est l’excès de nature au théâtre qui fait de ces fleurs une évidence si sensible. Leur juxtaposition avec les corps des danseurs, les pieds des danseurs qui les foulent, met par ailleurs en valeur leur fragilité de fleurs. C’est aussi une belle image, une image poétique tant par les couleurs que par l’alliance des fleurs, des corps et des mouvements. Enfin, c’est un symbole. La fragilité est celle des fleurs comme des corps. Il se produit un échange de qualités entre les fleurs et les corps, métonymiquement rapprochés dans l’espace, échange créateur de beauté mais aussi générateur d’ambiguïté. Il faut se méfier de l’apparente unicité du symbole floral, qui peut devenir source d’ironie, voire de provocation. La fleur ne dit pas forcément la femme mais s’apparente également aux corps travestis des danseurs. L’image mémorable du champ d’œillets chez Pina Bausch est bien une image d’ambivalence.

Jonchant l’aire de danse ou de jeu (on se souvient également de Bob Wilson et du champ de tulipes de CIviz WARS), les fleurs attirent par leur beauté et par leur symbolique, à la fois primaire et sophistiquée. Au sein d’un bouquet, elles possèdent sinon la même force, la même évidence née du nombre et du désordre, du moins la même richesse symbolique et de pareilles valeurs esthétiques. Dans l’ÉLECTRE mise en scène par Antoine Vitez à Chaillot en 1986, il y avait ainsi une véritable rhétorique des fleurs et des bouquets. En effet, si les fleurs apparaissent d’abord sous la forme d’un bouquet apporté par Chrysothémis, peu après le début de la pièce, elles ne quittent plus ensuite l’espace scénique mais accompagnent de leur présence et de leurs symboles toute la représentation. Les fleurs que porte Chrysothémis constituent tout d’abord les « offrandes » envoyées par Clytemnestre pour être déposées sur la tombe de l’époux assassiné, Agamemnon. C’est un gros bouquet de roses blanches, qui dès son apparition, déclenche une série d’images. Chrysothémis sert contre elle les roses blanches comme un bouquet de mariée (mais elle est habillée de noir). Puis elle les pose sur le Lit et les draps blancs. En fait, ce n’est pas son bouquet de mariée à elle, la fille, c’est celui de la mère. Mieux, ce bouquet, ces fleurs blanches, liées ou détachées, fonctionnent comme une métonymie de Clytemnestre, et vont être comme elle à la fois aimées et haïes. Electre à son tour caresse les fleurs, en prend une, la jette par terre, les prend toutes, les jette en l’air : belle image de théâtre et symbole des sentiments violemment contradictoires qu’elle éprouve pour sa mère. Chrysothémis essaye de les ramasser. Electre les jette à nouveau. Les fleurs blanches jonchent le sol, annonce de la mort de la mère. Electre remplace alors les fleurs comme offrande par un autre élément naturel : des mèches de leurs cheveux. Les fleurs sont ensuite ramassées à la hâte et dans la pénombre par une servante, fille du Chœur, tandis que l’orage éclate et qu’Egisthe passe.

Le second bouquet apparaît dans les bras de celle qu’il représente : Clytemnestre, en robe rouge avec ses roses blanches. Dès lors le bouquet laccompagne, peut-être comme l’écho dérisoire de la chanson qu’il évoque dans la mémoire des spectateurs, et qu’auraient pu ou dû lui chanter ses filles, « Tiens ma jolie Maman, voici des roses blanches, toi qui les aimais tant»… Le bouquet redouble l’image de Clytemnestre. Lors de la dispute entre la mère et la fille, Electre la renverse sur le lit avec son bouquet : lorsque Clytemnestre se relève, femme et fleurs sont défaites. Les roses blanches offrent à la fois une image de mariage et de pureté, de souillure et de mort. Tandis qu’Electre, croyant son frère mort, se lamente sur la terrasse, l’une des femmes du Chœur marche de long en large sur la scène en serrant le bouquet contre elle, puis Electre parle de la mort d’Oreste tout en manipulant inconsciemment une fleur. Enfin, les roses deviennent symboles de résurrection et de joie. Pendant toute la durée de la révélation (Oreste est en vie), Pylade porte une fleur à la bouche.

Les fleurs dans ELECTRE représentent donc tantôt le triomphe de l’héroïne éponyme qui apparaît, après le double meurtre d’Egisthe et de Clytemnestre, coiffée d’une couronne tressée avec les roses blanches, et la défaite de la mère, le crime contre nature, le matricide. Les mêmes roses gisent sur le sol au milieu du carnage, à côté des pieds nus de la reine morte : blancheur de la chair et des fleurs le long desquelles coule lentement un flux de sang rouge. Les fleurs et le sang, ou l’irruption inquiétante de la nature au théâtre, sous forme d’oxymore.

L’exploitation poétique et symbolique des fleurs et du bouquet dans la mise en scène d’ELECTRE en 1986 rappelle ainsi les nombreuses images florales qui parcourent l’œuvre d’Antoine Vitez, comme la rose blanche de BÉRÉNICE (1980) ou les marguerites du FAUST de 1981, qui fonctionnaient aussi, davantage même, grâce à l’onomastique, comme des figures métonymiques de la femme, avec lesquelles l’héroïne (Marguerite) se mettait à jouer : « Je l’aime, un peu, beaucoup, passionnément »..

La mise en scène du MISANTHROPE par Christian Colin à Gennevilliers (1991) présente également un emploi intéressant du bouquet au théâtre. Si l’image des fleurs est moins présente et moins profonde que dans ELECTRE par exemple, l’ironie avec laquelle elle est amenée et utilisée met subtilement en avant leur symbolique amoureuse et sociale. Tandis qu’au second acte, Célimène est apparue au début de la scène des portraits avec un petit bouquet offert par l’un de ses soupirants, un acte plus tard, Alceste arrive avec un énorme bouquet qu’il brandit pour le donner à Célimène. L’énormité du bouquet illustre sa jalousie (le grand et le petit bouquet) et la naïveté de son amour. Mais de façon tout aussi symbolique, Célimène ignore le bouquet et abandonne Alceste aux mains d’Arsinoé. Le bouquet devient alors l’image de l’embarras du Misanthrope, qui s’assied encombré par ces fleurs inutiles. Lorsqu’Arsinoé lui dit :

« Donnez-moi seulement la main jusque chez moi.

Là je vous ferai voir une preuve fidèle

De l’infidélité du cœur de votre belle », Alceste laisse tomber son bouquet devant la porte par où disparut Célimène : le bouquet devient un signe du deuil amoureux. Il réapparaîtra une troisième fois à l’acte IV, scène 4, dans la scène des billets, quand l’un des petits marquis jettera en arrivant un bouquet de fleurs blanches et rouges aux pieds de Célimène, en signe de mépris et de colère. Mais, mesquinerie oblige, il le récupérera en partant : un bouquet peut toujours servir. Les bouquets du Misanthrope de Colin viennent rythmer les divers moments du dépit amoureux.

On en arrive ainsi à des jeux très distanciés avec les fleurs au théâtre, dépassant le bouquet lui-même pour en manipuler les symboles et les codes, au risque peut-être de perdre la naturalité elle-même de la fleur, la présence de la fleur. Sans doute celle-ci ne peut-elle apparaître qu’à de très rares moments, lors d’expériences extrêmes et uniques, comme dans NELKEN ou par exemple L’ITINÉRAIRE DE NUIT AU SEIN DES RUINES ÉBLOUIES, représenté par le Théâtre de l’Acte à Toulouse en 1987. L’une des séquences, des stations de ce parcours montrait en effet la dissection d’un tournesol géant. À travers cette fleur devenue le synonyme du corps humain surgissait brusquement et pour un unique moment l’image même de la souffrance, d’une inquiétante étrangeté en même temps que d’une étrange familiarité : l’image violemment vraie du tournesol martyrisé fonctionnait là aussi comme la figure du corps.

Le théâtre à table

Moins inquiétantes, moins poétiques aussi mais plus concrètes, les images alimentaires au théâtre : la présence des aliments sur la scène, quand le théâtre se met à table.

Avec la nourriture, on s’éloigne du végétal pour se rapprocher du règne animal, présent sous sa forme métonymique, découpé, rôti, mastiqué, absorbé. On est toujours très proche du corps de l’acteur, davantage même puisque c’est le comédien qui mange les aliments sur la scène, le cru ou le cuit. Le corps de l’acteur est rendu à lui-même, est montré comme corps à travers l’acte de manger, fonction vitale s’il en est. La confrontation de l’aliment et du corps met l’accent sur le corps en tant que tel, souvent même sur ce que Bakhtine nomme le bas corporel. La force ou la faiblesse du personnage lui-même peuvent ainsi se manifester par les réactions d’un corps engloutissant et déglutissant, ainsi Macbeth allant se réconforter d’une canette de bière entre chaque assaut d’incertitude ou de remords dans la mise en scène de Matthias Langhoff à Chaillot en 1990.

En même temps, la nourriture porte en elle les éléments d’un réalisme du quotidien. La soupière fumante et les quartiers de viande des mises en scène d’Antoine sont célèbres comme autant d’avancées du naturalisme au théâtre. Les aliments possèdent une valeur de matérialité, une qualité de « naturalité » telles que leur seule présence confère un aspect concret et quotidien aux scènes les plus fantastiques ou dramatiques. Lorsque les sorcières sortent leurs ustensiles de cuisine, leurs planches à découper et leurs râpes à légumes afin de mieux pratiquer leur cuisine infernale dans le MACBETH de Langhoff, elles prennent irrésistiblement des allures de ménagères dynamiques et l’image réaliste tend à l’emporter sur l’atmosphère fantastique. De même, lorsque le petit Macduff qui va se faire assassiner par les vilains Pères Noël conduits par Macbeth, mange tranquillement les corn-flakes Kellog, tout en les arrosant copieusement de lait. D’une certaine façon, la nourriture rassure toujours, même dans les situations les plus tragiques. À condition bien sûr que le festin ne se métamorphose pas en cannibalisme, comme dans TITUS ANDRONICUS, ou bien encore L’ORDINAIRE de Vinaver.

Au quotidien, les aliments contribuent à rapprocher le monde de la scène de celui des spectateurs auxquels ils renvoient le miroir vivant de leur existence de tous les jours, davantage même qu’un miroir ou qu’une image. La nourriture au théâtre, lorsqu’elle est cuite, qu’elle est chaude et qu’elle sent bon, introduit une troisième dimension dans l’univers de perceptions sensorielles des spectateurs : la dimension olfactive. Chaque spectateur percevra le spectacle non seulement visuellement et auditivement, mais aussi par son odorat, dans son corps. Le fumet du civet de lapin préparé sous nos yeux, en temps réel, par le valet de MADEMOISELLE JULIE, dans la mise en scène de Langhoff (1988), décidément amateur de nourriture au théâtre, se répand peu à peu dans le Théâtre de l’Athénée tout entier, abolissant la séparation entre scène et salle en rendant le monde de la fiction presque vivant, vivant de la même vie que les spectateurs présents. D’où l’effroi de ceux-ci à la fin de la pièce, quand on coupe la tête de l’oiseau et que le sang gicle. L’oiseau paraît vrai, comme était vrai tout à l’heure le civet. Il y a contamination du réel.

Le théâtre du quotidien se construit à travers les images et Les sensations provoquées par les aliments réels auprès d’un public qui se sent faire partie de la scène et du jeu, devenus étrangement vrais. Dans le petit espace du Théâtre Ouvert, l’odeur de café et de nourriture accompagnant la représentation des VOISINS de Vinaver (1986) peut être partagée par les spectateurs devenus en quelque sorte eux aussi les « voisins » des personnages. Entre la scène et le public, la présence et l’odeur des aliments parviennent ainsi à créer, outre un effet de réel, une atmosphère de convivialité — que l’on pense au temps où l’on mangeait aussi dans la salle -, dont la limite serait d’ailleurs la frustration : la fringale du spectateur par l’odeur alléché. Certains spectacles jouent ainsi sur une telle frustration, comme dans LE PIÈGE d’Emmanuel Bove, adapté et monté par l’Aquarium en 1990. Le personnage qui est à table sur scène trinque par-dessus la tête des spectateurs avec l’interlocuteur invisible qui est censé dîner avec lui et se situer derrière le public.

Non content de manger au nez et à la barbe des spectateurs, on trinque aussi sur leur dos. L’effet produit par la nourriture peut être à l’inverse d’accentuer la séparation entre la salle et la scène, ou bien d’inclure le public dans une sorte d’entre-deux gênant et renforcer sa sensation de voyeurisme. Après tout, l’acte de se nourrir ne participe-t-il pas de l’intimité du corps ? Y assister, le contempler et même le sentir, le ressentir, mais ne pas l’accomplir soi-même, c’est un peu violer cette intimité. De même, lorsqu’on devient le spectateur de la faim des autres, et que la nourriture manque sur la scène, qu’il n’y a plus de bouillie, de biscuits ou de rahatloukoum, mais seulement quelques carottes, ou quelques os de poulet pour lesquels on se damnerait, comme chez Beckett.

De toutes les façons, il existe un pouvoir, une violente évidence de la nature brute incarnée par les aliments sur la scène. Depuis un siècle environ qu’ils sont apparus au théâtre, leur présence étonne toujours. Cette irruption du réel naturel sur Le plateau ne passe jamais inaperçue. L’action de manger sur scène est à chaque fois ressentie dans son étrange force de réalité, comme lorsque Krapp, le personnage de LA DERNIÈRE BANDE vient manger lentement sa banane sous les yeux du public, bouchée par bouchée. Il y a intrusion d’un processus de vie au sein d’un univers de l’artificiel, du fictif et du faux. Non pas faire semblant, mais cuisiner ou manger réellement instaure un agir et une temporalité qui ne peuvent se fondre ni se confondre avec les actions et le temps du théâtre, d’où un effet de surprise, voire même de vertige, qui se résout souvent de façon ludique, par le jeu. Lorsque Krapp extirpe une seconde banane de sa poche, l’aliment devient source de gag.

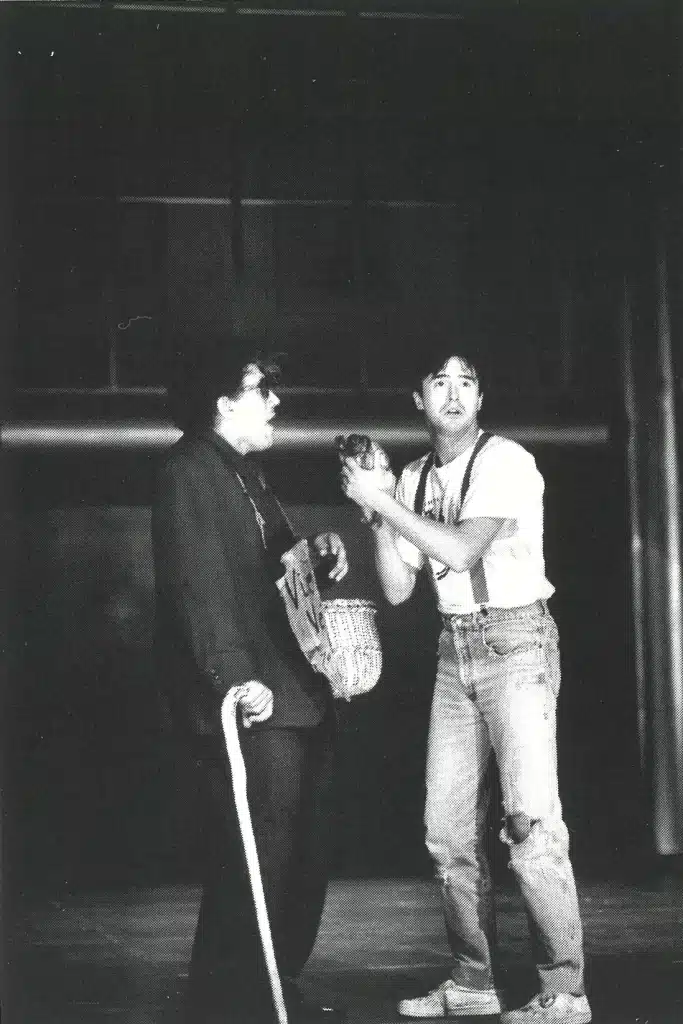

La surprise et Le rire seront alors d’autant plus grands que l’effet de rupture sera important. Dans la mise en scène du MARCHAND DE VENISE par Peter Zadek (Nanterre-Amandiers, Festival d’Automne 1990), le public ne s’attend en aucun cas à voir apparaître, au sein de l’univers gris et métallique des milieux financiers de Wall Street dans lequel Zadek a choisi de situer la pièce, de la nourriture, surtout sous la forme d’un poulet rôti. Il s’agit de la scène 2 de l’acte IT et de l’entrée de Lancelot Gobbo et de son père. Certes, les spectateurs ont eu une première surprise en voyant arriver Gobbo, vieil aveugle mendiant et gâteux portant au cou une inscription le désignant comme un vétéran du Vietnam, mais l’effet ne se produit vraiment qu’au moment où, en guise de cadeau à offrir au maître de son fils, il sort de son panier un objet enveloppé dans du papier aluminium qui laisse subodorer quelque aliment. Lancelot s’en saisit alors et brandit un poulet rôti qu’il attrape par la cuisse. Le corps du poulet tombe sur le sol. À partir de là se construit une espèce d’improvisation comique. Le poulet, objet incongru, se met à glisser et à s’échapper sans cesse des mains de Lancelot qui ne sait plus qu’en faire, en particulier lorsqu’arrive son nouveau maître, Bassanio, avec son costume chic et son attaché-case. Tandis que le père se balance d’avant en arrière entre les deux, Lancelot et Bassanio s’affrontent autour du poulet, celui-ci passant de l’un à l’autre pour atterrir finalement dans l’attaché-case de Bassanio. L’effet comique de ce poulet, d’ailleurs né du texte :

« Lancelot : Lui donner un cadeau ! Donnez-lui plutôt une corde pour se pendre ! Je meurs de faim à son service ». (II, 2), se fonde bien sur une manipulation comique et une image doublement incongrue : la juxtaposition violemment contrastée d’un objet naturel et mangeable et d’un décor de théâtre représentant le monde froid et artificiel des businessmen new-yorkais. Le poulet représente en outre le monde et l’origine sociale de Lancelot, les classes populaires dont il est issu et qu’il veut oublier. Lorsque l’on escamote le poulet gênant dans l’attaché-case, tout rentre dans l’ordre. Décidément, la nature peut se révéler dérangeante au théâtre : le retour du refoulé en quelque sorte.