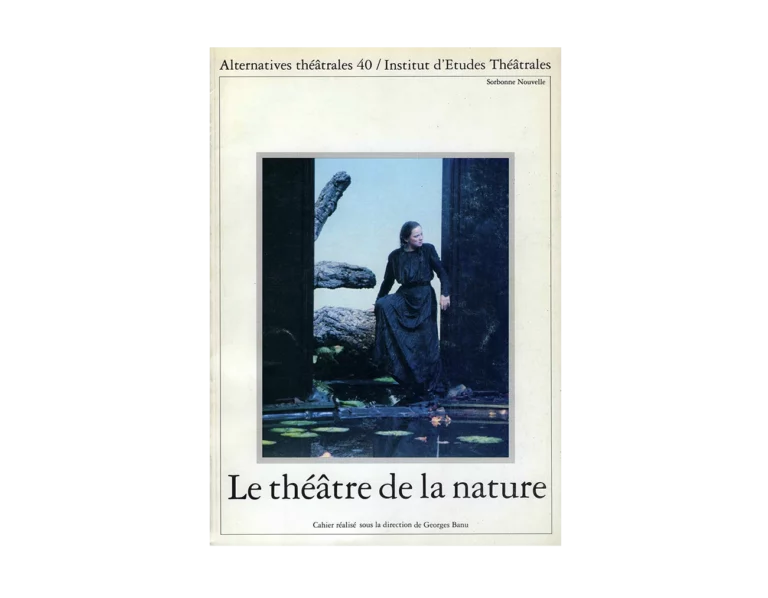

À propos de l’utilisation des éléments naturels dans L’ANNONCE FAITE À MARIE de Paul Claudel, mise en scène de Philippe Adrien, au Théâtre de la Tempête, décembre 90, reprise octobre et novembre 91.

Celui qui regarde la terre

IL y a chez Claudel un rapport évident, essentiel, et cependant singulier à la nature et en particulier à la terre. Dans L’ANNONCE FAITE À MARIE comme un mouvement circulaire entre le sacré, le divin, et la terre rythme le texte. Ce n’est pas une logique, argumentaire ou non, qui mène de l’un à l’autre, mais plutôt l’un fait écho à l’autre, et parfois, dans ce tourbillonnement, on ne distingue pas la voix originelle de son écho. Il s’agit de la terre végétale, celle qui nourrit l’homme, celle à laquelle est rattachée la vie humaine et plus manifestement celle des paysans, et c’est cette dernière que la pièce aborde. La terre y est donc présente dans son élémentarité, en tant qu’élément au sens ancien du terme, c’est-à-dire substance essentielle, première. Elle serait à l’origine, ou l’origine même. La terre-mère qui a dû donner naissance à la vie. La terre donc originelle, élémentaire et fondamentale. Cette profonde obsession de l’élémentaire rend celui-ci plurivoque et l’invoque dans une représentation qui esquive le cliché et le poncif. L’élément n’est à aucun moment simple médiateur ou référence, et, l’au-delà ne survient pas dans un mouvement de division, de séparation de la terre, mais par excès de proximité. « Se contentera-t-il donc d’une appropriation spirituelle, possédant chaque chose dans sa forme ou n’en touchant que la surface ? Il lui faut plus : il ne veut pas seulement voir, mais avoir, posséder par son être tout entier l’être tout entier jusque dans sa substance. Il devient alors le poète de l’élémentaire », dit Blanchot1. On ne peut, ici, parler d’une relation arbitraire entre la matière et le sacré, ni même les considérer comme deux pôles principaux du texte. Cette vision a évidemment pour source abondamment avouée les textes religieux dont Claudel fut un lecteur passionné2. L’évocation de la terre se fait au travers de sa visibilité, de sa concrétude, de ce qu’elle a de palpable. Il n’est pas indifférent que Blanchot parle de « voir » : il y a une extrême attention portée à la terre, à la nature en tant que visible, et de ce visible surgit l’invisible. Cette sorte d’unité du matériel et du sacré donne à penser une autre unité comme sa propre traduction : le visible et l’invisible. L’un ne renvoie pas à l’autre mais les deux se rencontrent en permanence, même s’il y a au départ le défini, la matière. « Plonger au fond du défini pour y trouver de l’inépuisable »3. Le regard attentif, et déjà enthousiaste, porté sur Le visible, peut rendre possible l’accès à l’invisible. C’est donc une vision naïve par l’objet qu’elle regarde (l’élémentaire, l’immédiat) et à la fois profonde par l’intensité de son regard. La possession de « l’être tout entier jusque dans sa substance » s’opère dans une expérience de regard qui ne se contente pas de voir. Jusque-là il n’a été question que du texte, des mots de Claudel, et alors la visualité prend un sens particulier qui nécessite précision. Le rapport à la terre existe par le langage, c’est-à-dire par l’absence de la terre, par détour, par évocation. Elle n’est pas là, mais elle est évoquée dans son lien à l’homme, telle que celui-ci peut la regarder. Claudel parle de la terre ailleurs, notamment dans ses proses non destinées au théâtre, avec autant de ferveur. Mais L’ANNONCE FAITE À MARIE est une pièce, et porte en elle la promesse ou le désir d’une représentation théâtrale. Le théâtre entretient avec l’image une relation essentielle : il donne à voir et s’exprime, selon des manières parfois très différentes, entre autres, par images. Promesse d’une représentation est donc vœu de regard. Si, au théâtre, on peut parler plus aisément du voir et du regard, néanmoins les options de chaque mise en scène peuvent changer, à chaque fois et fondamentalement, ce qui est donné à voir s’agissant d’un même texte. On essaie d’approcher les interrogations auxquelles mène la mise en scène de Philippe Adrien, dans sa relation à l’image et surtout aux éléments naturels présents sur scène.

L’envers du signe