Le caillou énigmatique

LE noir épais reste obstinément opaque tandis que côté cour une jeune femme assise dans un fauteuil se tait dans la compagnie d’un homme fort. Couple esseulé qui se détache discrètement dans l’obscurité totale. Soudain, un bruit à peine décelable traverse la scène en diagonale : il fend la nuit et déchire son silence. Léger éclair sonore. C’est un caillou que l’homme debout essaie de rattraper. Il ne réussit pas toujours, mais cela n’a pas d’importance. Mais d’où vient-il ce caillou ? Qui l’a lancé ? Ni l’œil ni l’oreille ne parviennent à identifier la source de son impulsion première. Elle reste secrète. Ainsi débute LA MORT DE DANTON de Büchner dans la mise en scène de Grüber. Avant le déferlement de l’histoire, le trouble de l’énigme première, celle du caillou sans réponse. Serait-il la métaphore de tout être dans le monde même s’il s’appelle Danton ? Sans doute car le spectacle s’achève sur la jeune femme morte dont le corps dans le fauteuil de jadis dessine la courbe d’une peinture de Füssli : LE SOMMEIL. L’homme ne lui tient plus compagnie et nul caillou ne tinte plus dans la nuit qui la recouvre. La nuit ultime qui succède à La nuit initiale, la nuit d’avant l’utopie révolutionnaire. Grüber plus que quiconque possède le génie d’engendrer au théâtre ces images-noyau autour desquelles une mise en scène s’ordonne et une mémoire se constitue. Elles ont la force d’un vers essentiel arraché à l’ensemble du texte. d’une énigme rayonnante.

Ces derniers temps un autre caillou se chargea d’un pouvoir égal, mais, cette fois-ci, parce qu’il resta silencieux. L’homme fort était le même interprète, André Marcon, seul sur le plateau de l’Odéon, en train de dire/lire le texte de Valère Novarina, L’INQUIÉTUDE. Des pierres, disposées ici et Là, suggèrent un ciimat plus qu’elles ne dessinent un paysage ; elles désignent une errance plus qu’elles ne soulèvent une interrogation. Des mots et des pierres. Des mots — pierres. Il faut s’y cogner, se blesser, s’y faire mal tout en riant parfois. À l’instant où l’on cherche ironiquement à définir l’homme, Marc Blézinger, le metteur en scène, demande à l’interprète de jeter un caillou dans la trappe ouverte d’où un écho lointain revient comme d’un de ces puits aux profondeurs démesurées qui renvoie le son avec un troublant retard. Puits mystérieux dont l’eau trop lointaine ne reflète plus l’image et appelle la chute du caillou pour attester ainsi sa présence. Puits noir. Presque fermé sur lui-même. L’interprète y lance un second caillou, et le spectateur attend son écho. Vainement. Nul son ne retourne et la répétition ne s’installe pas : le puits a happé la pierre, la pierre sans écho ! Le caillou de Blézinger est la réponse au caillou de Grüber. Les deux se complètent comme deux parenthèses. L’un trouble la nuit, l’autre s’y engouffre pour ne plus revenir. Le silence souterrain se ferme sur lui. Ainsi il y a le caillou dont on ignore l’origine et l’autre dont on ignore le lieu d’accueil.

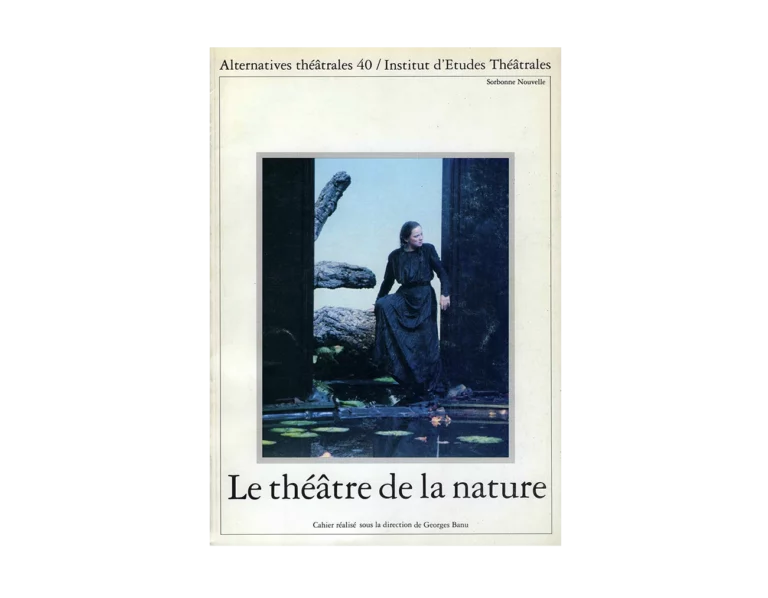

Dans ELECTRE, mise en scène par Deborah Warner, en guise d’introduction c’est aussi avec un caillou jeté dans un caniveau que la tragédie commence : l’assimilation avec l’héroïne bafouée reste possible, bien que non entièrement explicite. Au terme de la vengeance, Electre retrouve le caillou du début, le prend dans ses doigts et le regarde en l’interrogeant. Enigme dernière. Trois cailloux… trois assimilations à l’homme sans écho ni origine, à l’homme seul entouré de questions sans réponse. Dans ces trois cailloux ce qui fascine c’est la présence, comme disait Bachelard, du « sujet transporté dans les choses », un sujet anonyme, sujet originaire. Le caillou ne le définit pas mais dit secrètement sa place dans le monde, place infinitésimale.

La pierre météoritique

Pour BÉRÉNICE, mise en scène par Grüber, Gilles Aillaud place à la base de la construction qui évoque le Panthéon romain une immense pierre blanche, bien polie, ovale. Elle est là sans justification ni légitimité dramaturgique évidente. Les personnages la contournent et les mots ne la prennent pas en compte, on la voit sans la voir, on l’oublie et on y revient pour l’interroger ou pour reposer son regard. Elle a la splendeur lisse d’un galet sorti des mers, mais galet géant, démesuré, rond : si la matière est naturelle, les proportions, de même que le polissage la dénaturalisent car la pierre de Grüber-Aillaud tient de la construction mentale, de la proposition philosophique, de la question première. C’est l’œuf initial, l’omphalos. Le même que Brancusi sculpta en traçant par le milieu la ligne légère à peine saisissable d’un profil de femme. Il l’appela LA MUSE, celle qui surgit de l’œuf premier comme la déesse des vagues. La pierre de BÉRÉNICE est une sculpture, elle est aussi sans conteste, l’énigme. De quoi ? De tout. Cette énigme qui gît au cœur des choses, l’énigme sans solution.

Par la pierre, la nature fait irruption au théâtre, et, comme toujours, elle perturbe une convention. Elle provoque une rupture car si le mur du Panthéon sur la scène du Français ne peut être que décor, la pierre, elle, apporte la vérité des matériaux et déstabilise Le règne du faux. Mais, intuition admirable, cette pierre n’a rien de brut, elle porte la trace de l’esprit qui l’a arrondie et l’a rendue parfaite. Ainsi, par sa pureté, elle apparaît comme un équivalent des alexandrins tandis que par sa nature elle intervient comme une dénégation de l’artifice scénographique. Cette pierre, carrefour entre la splendeur maîtrisée de l’alexandrin et la douleur d’une passion, affirme une parenté et impose une étrangeté, une lumière et un mystère.

Sur la suggestion de Gilles Aillaud, semble-til, une pierre géante fut aussi placée sur le sol de la chapelle des Pénitents Blancs pour la reprise de L’INQUIÉTUDE de Novarina à Avignon. Pierre brute cette fois-ci, arrachée à une carrière et reprise telle quelle. La main de l’homme ne l’a pas travaillée, ni domestiquée, elle l’a transportée seulement pour la poser là devant nous. Pierre violente, non maîtrisée, pierre sauvage. Elle s’accorde maintenant non pas avec la poétique racinienne, mais avec la langue toute en ruptures de Novarina. Et comme celle-ci, cette pierre semble être un météorite, projeté de nulle part, fruit d’une dislocation et non pas d’une érosion, d’une force et non pas d’une maîtrise. C’est d’un arrachage qu’il s’agit et non d’un mûrissement.

Il y a aussi une pierre dans LA TEMPÊTE de Brook. Pierre de dimensions réduites cette fois-ci, pierre presque marginale qui se détache à l’angle du jardin zen brookien. Pierre brute, certes, mais par l’emplacement rattachée à la culture car qu’est-ce qu’un jardin sec sinon une vision artificielle de la nature obtenue à l’aide de ses matériaux originaires disposés selon un ordre spirituel ?Ce n’est pas à la suite du travail opéré:sur elle que la pierre témoigne du passage de l’homme, mais par sa mise en place dans une étendue hautement organisée. Par son aspect la pierre de LA TEMPÊTE rappelle la pierre brute de L’INQUIÉTUDE, tandis que par sa position elle évoque l’omphalos de BÉRÉNICE.

La pierre de dimensions importantes se retrouve, ces dernières saisons, dans de nombreux spectacles. Elle préserve toute sa puissance car elle n’est pas encore érigée en « mythologie », dans le sens barthésien du terme, de la scène moderne. Yannis Kokkos l’emploie dans IPHIGÉNIE de Racine, Andreï Serban dans HIPPOLYTE d’Euripide — mais en soulignant qu’il s’agit de pierres fabriquées théâtralement —, Claude Régy et Roberto Plate dans LES MAÎTRES CHANTEURS. La grosse pierre est toujours une présence. Jamais un partenaire.

Les cailloux bougent et leur secret gît dans le mouvement tandis que les grosses pierres restent immobiles, et leur pouvoir vient de la masse présente sur le plateau. Le caillou qui se déplace et la pierre indéplaçable réalisent, chacun à sa manière, le rapport entre motricité et réalité du matériau. La scène joue également avec les deux.

Le rocher scénographique