HORIZON lointain ou réalité proche, fiction mentale ou expérience vécue, dans l’univers clos d’une salle, la nature ne s’absente jamais. Elle est là, toujours, directement ou par contumace. Ici nous sacrifierons volontairement la neutralité du regard panoramique, son désir de tout embrasser, de répertorier l’ensemble des questions au profit d’une recherche sur la matérialité de la nature au théâtre, dans le contexte du faux scénographique. Cette matière-là va apparaître alors comme une provocation car elle déchire, trouble et inquiète un théâtre ayant tendance à se replier sur lui-même comme domaine autre, fictif, à l’écart du réel dans ses expressions les plus concrètes. La présence de la nature se charge sur un plateau de valeurs polémiques ; elle est ou a été déstabilisatrice. Ce n’est ni le discours sur la nature qui nous préoccupe ni sa représentation avec les moyens de l’artifice théâtral, représentation qui se place entre les mots et Les choses. Nous écartons aussi la présence de la nature dans les lieux non théâtraux le plus souvent traités comme des studios cinématographiques ayant pour perspective l’effacement de la convention théâtrale. Ce à quoi nous nous attachons concerne la volonté d’intégrer sur le plateau des matières organiques, de jouer avec les éléments et d’admettre l’imprévisibilité des animaux. Bref, tout ce qui se dérobe au règne de la convention non pas occultée simplement mais éprouvée, agressée, contestée de l’intérieur du plateau. Nous cherchons la tension entre le faux et le vrai, au sein même du théâtre. Combat sans issue des contraires voués à se trouver en co-présence, Car nous n’allons pas nous attarder non plus sur cette belle solution des années 70 qui consistait à ouvrir un instant les portes de la scène afin de donner à voir le dehors comme espace autre, comme plein air libérateur. Là il s’agissait de révéler une contiguïté de contraires tandis que notre but consiste à saisir le combat des contraires voués à la co-présence sur une scène fermée et dépourvue de toute soupape de sécurité. Cette nature-là met à l’épreuve le théâtre. Elle est un pari, enjeu d’un véritable affrontement esthétique où des refus et des accords, des malentendus et des alliances se jouent. Le théâtre, peut-il intégrer la matérialité de la nature ? Jusqu’où ?Et alors que veut-il défendre, affirmer ou perturber ? Questions à embranchements multiples, gageures à relever, interrogations régulièrement relancées.

Une présence systématique

Avec Antoine ou Stanislavski, le metteur en scène, dès l’origine, entend critiquer le faux-semblant du plateau par le recours à la nature au nom du vrai, du concret, du matériel. Par ses manifestations les plus immédiates la nature vient enraciner l’acte théâtral dans la vie. Le naturalisme érige sa présence en programme car la vocation de la matière consiste à diminuer jusqu’à l’anéantissement l’écart entre le faux scénographique et le vrai quotidien. Mais le danger d’assimiler la scène à la vie sera vite manifeste.

Pareille volonté va engendrer des réactions violentes de refus qui appellent à l’exclusion et au bannissement de tout ce qui se dérobe à la scène comme espace de l’acteur entouré par des constructions théâtrales. Désormais tout sera fabriqué artificiellement et la nature, dans sa matérialité, deviendra cible focalisant toutes les attaques. Les portes se ferment à toute intrusion de l’organique : le théâtre se replie et il engage sa recherche sur la meilleure manière de re-présenter la nature. En ce sens le concret brechtien ne relâchera pas le combat contre la matérialité de la nature car le théâtre continue à réclamer obstinément la surveillance intransigeante des frontières qui le distinguent de la vie. Brecht veut seulement donner à l’élément théâtral la facture de la matière vivante comme s’il craignait toujours cette insertion étrangère de l’organique. Mais, plus tard, dans la lignée brechtienne, la nature fait retour. Tout aussi massivement qu’au début du siècle, bien que cette fois-ci ce ne soit guère pour des illusions réalistes ; bien au contraire, c’est afin d’asseoir une lecture matérialiste. Planchon pour son célèbre GEORGE DANDIN des années 60 couvre la scène de paille, apporte des légumes et du lait, réhabilite le plaisir de l’organique sur Le plateau ; tout cela pour arracher l’œuvre de Molière à la lecture essentialiste au profit d’une approche concrète qui rend explicites les mécanismes de l’histoire politique. Le projet n’a rien d’une quête vériste, il se nourrit d’une volonté marxiste. Volonté explicative qui trouve dans les matières organiques un appui de poids. (Cela ne doit pas nous empêcher de rappeler l’usage plastique de la nature auquel procédait Planchon qui dressait sur le plateau de véritables citations des tableaux de Le Nain). Une fois encore, le recours aux matières vivantes apparaît comme global, systématique, totalisant : il concerne la scène dans son ensemble.

L’occupation du plateau dans la même perspective se retrouve chez des artistes habités par le désir cinématographique qui, le plus souvent, finissent par ériger la scène en studio où le spectateur semble assister à une hypothétique prise de vue. Lorsqu’André Engel a quitté les lieux non théâtraux pour regagner la salle il n’a pas trahi son ancienne passion et il a injecté une dose massive de concret afin d’y retrouver la sensation d’un dehors perdu. Ce fut le cas du MISANTHROPE, de LA NUIT DES CHASSEURS, du LIVRE DE JOB.

Dans ces trois hypothèses, naturaliste, marxiste ou cinématographique, pour des raisons différentes, la scène subit l’extension généralisée, voire systématique, des matières naturelles au nom d’une quête explicite. Elle tient également du projet esthétique et du programme politique. Bien que l’on sache qu’il y a du faux dans toute solution scénographique celui-ci ne s’affiche pas, il se dissimule afin que le théâtre soit perçu comme un micro-modèle du réel. Modèle qui peut tromper la vue et séduire par l’effet de vrai.

Une présence duelle

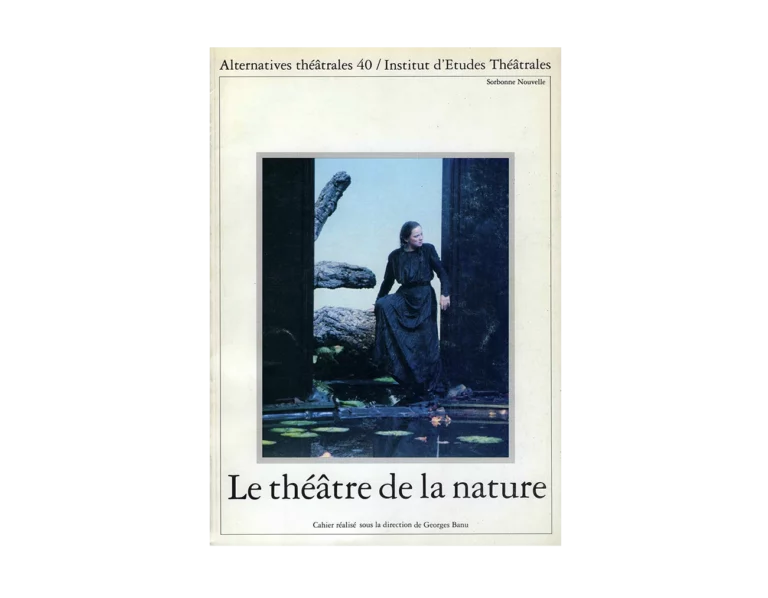

La nature, on l’a dit, nous intéresse ici non pas en dehors du théâtre — dans ces lieux qui ne lui appartiennent pas et où justement le spectacle apparaît comme venu d’ailleurs — mais surtout dans le théâtre, lieu qu’elle cherche à intégrer. Et partant à troubler. Après la nature envisagée comme déni de la convention on constate sa présence comme pari d’un double possible, celui du faux et du vrai réunis en une même image. Lorsqu’on regarde les décors de MASSACRE À PARIS, de Marlowe proposés par Chéreau/Peduzzi, ce qui captive vient de là, de cette tension entre le comble de l’artifice qu’est la toile peinte et le comble du vrai qu’est le sol couvert d’eau. Le même contraste, bien qu’atténué, intervient dans IL CAMPIELLO de Goldoni où murs en toile peinte et flaque d’eau cohabitent. Strehler et Damiani réalisent ici un des plus beaux oxymorons scénographiques. Point de totalité, sociologique ou cinématographique.. seulement un face-à-face entre le faux et le vrai également assumé.

Quand la distorsion entre la matérialité naturelle du sol et la convention artificielle ambiante est exaspérée on retrouve parfois l’esprit de la pratique chère aux surréalistes, qui mettait en contact deux termes antagonistes, voire incongrus. Leur rencontre cherche à produire un effet de surprise comme celui qu’obtenait Richard Demarcy avec DISPARITIONS d’après Lewis Caroll lorsqu’il réunissait une machine à coudre et une automobile sur un plan d’eau ; le théâtre devient le pendant d’un tableau de René Magritte.

La nature, quand on ne cherche pas à l’imposer comme totalité, mais à l’intégrer comme événement, se charge d’un fort coefficient de théâtralité. Théâtralité dans le sens d’une présence spectaculaire, excessive et surprenante. Un orage qui éclate et déverse des tonnes d’eau sur une scène provoque toujours l’étonnement d’une performance technique inespérée. Il y a là de la surprise, surprise grossière, concrète, surprise liée à une certaine définition du théâtre comme art rudimentaire. On reconnaît avec évidence un certain plaisir naïf car ce type d’irruption de la nature sur le plateau se rattache toujours à l’ancien univers du merveilleux. La nature apparaît alors comme symptôme d’une théâtralité portée à l’excès. Parfois il y a même risque que cette théâtralité dévore le spectacle tout entier, qu’elle le concentre, qu’elle l’épuise ; ce fut le cas de l’incendie initial du LIVRE DE JOB d’André Engel et Nicky Rieti.

Les modes d’intervention de cette nature-là sont opposés pour ce qui est du rapport au temps. Lorsqu’on recouvre le sol de terre ou de feuilles mortes elle agit dans la durée, tandis qu’elle se manifeste dans l’éclat d’un instant prodigieux lorsque la pluie ou le feu s’abattent sur le plateau. D’un côté la persistance avec tout ce qu’elle comporte comme imprégnation du regard, de l’autre côté la vitesse avec tout ce qu’elle suppose comme fulgurance visuelle. Mais chaque fois cette insertion se produit sur fond de reconnaissance du théâtre. On ne le nie pas, on cherche seulement à élargir son territoire. La nature sur scène n’est intéressante que lorsqu’elle s’attaque au théâtre. Lorsqu’elle l’ouvre, le déborde, le trouble, et jamais lorsqu’elle cherche à le couvrir d’une nappe de faux-vrai.

La nature, de la terre au feu et à l’eau n’a de sens que dans le contexte d’une théâtralité puissante. C’est leur combat qui nous intéresse.

Une présence minimale

La nature peut avoir aussi une présence matérielle discrète, parcimonieuse. Ni globale, ni duelle, elle sera cette fois-ci minimale et cette présence, presque par prélèvement n’a plus rien de provocateur ; elle tient plutôt du souvenir, rappel de la vaste nature qui se déploie au-delà des murs du théâtre. Elle apparaît au spectateur comme dernier terme ayant pour vocation d’évoquer l’extérieur, d’attester sa survie dans l’espace clos de la scène, de désigner le réel par ce qui, en dernière instance, échappe à la convention théâtrale. La présence minimale de la nature se perçoit telle une poche de résistance : c’est ce qui reste lorsque tout a été écarté. Ainsi on se dérobe et à l’illusion totalisante de la nature qui camoufle le théâtre et à la polémique constante de la nature qui combat le théâtre.

La pincée de la nature sur scène révèle la valeur poétique du concret. Elle ne s’affirme pas comme image du monde et sert à peine de support au jeu : sa raison d’être se limite à sa présence et à tout ce qu’elle comporte comme charge imaginaire. Sur le plateau entièrement soumis aux conventions scénographiques elle permet le surgissement intense et ponctuel d’un événement presque autonome. L’eau gicle, la flamme vacille, le caillou résonne.

En évoquant ces interventions parcimonieuses de la nature au théâtre comment échapper au modèle du petit paysage sur lequel s’ouvrent les intérieurs de la peinture flamande ? Il ne conteste point la prééminence de la scène centrale et de ses protagonistes, il apporte seulement l’air nécessaire puisque cette ouverture entraîne vers un dehors à jamais inscrit en soi-même. Afin que la chambre ou la scène ne soient pas synonymes d’enfermement, on sauvegarde ce petit rectangle de paysage ou ce fragment de nature qu’est sur une scène la flamme ou la flaque.

La présence minimale de la nature au théâtre tire son pouvoir poétique du fait qu’elle donrie toujours le sentiment de se trouver là par accident, voire même gratuitement, sans raison d’être explicite. Nature en attente. Elle se laisse oublier pour mieux surprendre, elle reste tapie au cœur de la scène pour surgir brusquement : son intervention s’opère toujours sur le mode de la discontinuité. La nature, sur le plan même de la gestion générale du regard fait événement sur la scène nue. Dans LES MORTS D’OTHELLO, spectacle d’Antoine Caubet, l’eau cachée dans une crécelle ne se découvre que lorsqu’un acteur/personnage plonge ses mains et mouille le fameux mouchoir. Quand elle est économique, la nature n’accompagne pas le spectacle sur sa longueur et ses interventions sont fugitives.

Cette nature économique attire et captive l’œil lorsque celui-ci fatigué par l’agitation des corps et désireux de repos, trouve un instant de calme objectif dans la présence parcellaire des éléments sur le plateau. Ils sont là, comme des pauses, des parenthèses, des moments de suspension. Pareille donc au paysage miniatural des peintures flamandes, la nature minimale échappe au déterminisme de l’action centrale et préserve une certaine autonomie.

Témoin et partenaire

Le plus souvent, la nature participe directement au spectacle, elle enregistre et parfois retient sa trace. Grâce aux marques sur le sol en terre on reconnaît qu’il y a eu des êtres qui se sont affrontés, aimés, heurtés. de même que les costumes salis, tachés, indiquent, eux aussi, la relation directe avec la boue, l’eau ou le sable. Dans une des plus belles utilisations de la terre, terre dissimulée sous le parquet de la scène et ensuite révélée, dans LA MISSION de Müller, mise en scène par Michel Dezoteux et Marcel Delval, l’état des costumes enregistrait comme un sismographe les combats directs, non médiatisés avec la glaise. La nature, presque toujours, laisse des signes visibles sur les vêtements et les visages. Elle rappelle que le jeu peut revêtir l’aspect d’une expérience excessive, d’une véritable plongée dans la matière qui recouvre le plateau. Plateau traité comme plaque de bromure sensible et non point comme surface demeurée lisse au bout de la représentation. Si celle-ci laisse prévoir l’imminence d’une reprise, d’un recommencement, bref de la répétition, le plateau sali, bafoué, perturbé, rattache l’expérience théâtrale à un événement unique dont la clôture est évidente.

On peut qualifier de romantique quelques-uns des spectacles où le comédien s’affronte aux éléments. Son combat sera toujours perçu comme réel, combat d’acteur, combat avec la nature en tant que matière première, importée illégalement sur la scène. Cette expérience concrète, directe du feu, de l’eau, de la terre, partagée partiellement lorsque du sable ou de l’eau touchent les premiers rangs du public apporte le romantisme d’un vécu, d’un corps véritable, d’un corps inscrit dans le théâtre mais soucieux de l’oublier.

Dans les mises en scène de Matthias Langhoff, il y a beaucoup de matières organiques, mais rarement de sol homogène, unifié. Pour LE PRINCE DE HOMBOURG de Kleist le sol était recouvert de terre et pour PROMÉTHÉE de pommes de terre, pour LA CERISAIE, à l’avant- scène, sur une zone isolée s’entassaient des feuilles mortes. Mais le plus souvent, le sol reste celui de la scène, sol en lattes de bois sur lequel gisent à la fin des déchets, des restes de nourriture, du vin renversé. Il n’y a plus guère de romantisme ici, mais, l’assimilation du plateau à un support qui révèle Le chaos d’un monde intégralement soumis au désordre du bas corporel. Le traitement des aliments chez Langhoff dénonce une dégradation et n’exalte en rien un combat. Les personnages consomment et déversent les résidus sur cette page blanche initiale qui, à la fin, dénonce le délabrement généralisé des êtres et des valeurs. C’est d’ailleurs ainsi que s’achevait le spectacle d’Eugenio Barba, TALABOT, véritable constat d’échec d’une génération. Par le traitement infligé aux matières naturelles, la mise en scène réconforte ses prises de positions. Elles deviennent explicites.

Sur scène, généralement, les éléments invitent à une relation ludique. On joue avec l’eau, on porte en courant les torches en flammes, on fouille la terre, on écrase les fleurs, on parle aux animaux : la nature appelle à cet échange. Il peut s’exercer pleinement dans la durée ou intervenir brièvement, comme une petite et troublante détonation dans l’univers fictif de la scène. Il y a, sans nul doute, un rapport direct entre l’importance quantitative des matières naturelles sur le plateau et le lien qu’instaurent avec elles les acteurs. La nature sur scène permet d’engager un dialogue physique entre les mots et les gestes, de même que de dresser une passerelle entre Le dehors et le dedans. Elle agit comme un écho du dehors, comme une matière vivante inscrite dans les belles constructions mentales dressées par des scénographes en attente de ces intercesseurs entre le vrai le faux que sont toujours les comédiens.