SON ATTENTION se faisait flottante, son regard, qui suivait votre pensée dans vos yeux, soudain dérapait, glissait sur votre front et s’échappait. Pourtant sa distraction, vous ne l’imputiez qu’à vous-même : vous soupçonniez soudain que votre pensée ne vous appartenait que par mégarde, qu’elle n’était que le reflet, l’écho, dans le meilleur des cas, la trace d’une pensée qui restait à dire et dont vous n’étiez parvenu en somme à découvrir qu’un éclat insuffisant.

Cet écart dans l’attention d’Antoine Vitez, qui s’est manifesté dès notre première entrevue — et je devais apprendre très vite en l’observant qu’elle ne se montrait pas qu’à mon intention mais paraissait aussi devant d’autres qui, parfois, voulaient y voir de la ruse eux qui ne comprenaient rien à la nature du Renard — cet écart, si je cherche aujourd’hui quel fut le premier fil qui devait me lier à Antoine par la suite, c’est là que je le trouve, dans ce pouvoir qui était Le sien de donner dans cet écart de l’attention une présence à l’échappement infini de l’objet de la pensée qui était pour moi la source de ce que d’autres baptisaient Modernité quand ils évoquaient la séparation, la rupture, la fragmentation et les éclats qui sont, dit-on, la marque de l’époque — et que j’allais appeler plus tard, pour mon propre compte, un œil riant, l’autre pleurant —, mais aussi dans mes conversations avec Antoine, la Traduction générale. Je préfère dire aujourd’hui : la Distraction.

Un article que j’avais écrit en commentaire de L’ELECTRE qu’il venait de monter pour la deuxième fois avec des inserts de Ritsos, et qui s’appelait « Antoine Vitez et la déréliction du sens » , avait été le prétexte de cette première entrevue. J’avais tenté d’y traduire ce qui m’était apparu comme la singularité de sa démarche : une fuite des significations à travers la porosité rendue aux personnages et l’incertitude de l’espace où ils se rapprochaient et ne se rencontraient en nul autre moment figé que la mort.

Au moment de cette deuxième ELECTRE, qui allait marquer dans sa vie l’essor d’une deuxième naissance, le jeu de sa référence à Meyerhold était en apparence le motif de sa mise en scène, et c’est dans cette lumière-là que devait bientôt jaillir de lui et de ses acteurs d’alors, ce FAUST aujourd’hui mythique pour ceux qui l’ont vu, — moins nombreux dans les salles des Quartiers d’Ivry que les acteurs sur la scène —, et pour ceux innombrables qui tentent à présent de l’imaginer à travers une descendance faite de bric et de broc : la malle et les valises, le jeu de la marelle, les trois morts de Valentin, l’hommage au peuple juif à travers le poète allemand, etc., etc. Tout ce spermatique jaillissement inventif qui échappait au meyerholdisme, car plus que Meyerhold ce sont le jeu et la raison qui dans leur tension l’occupaient, et l’impérieux besoin de parcourir leurs figures, passant d’un fragment à l’autre de leurs apparences comme un scalpel d’anatomiste. Promeneur, marcheur, escaladeur, patrouilleur solitaire de l’‘Objet lui-même qui le créait et lui échappait, il tentait à travers son regard flottant de toucher, de cerner : dans un poème, une traduction ou une mise en scène… Sans doute est-ce aussi pourquoi il était aussi étranger au brechtisme à la française, raisonneur et esclave soumis, qui dominait pesamment les scènes de la décentralisation.

Il ne fut pas un instant question lors de ce premier entretien de sa mise en scène, ni de son interprétation du rôle du Pédagogue, ni de mon article, mais sa distraction soudain manifestée me fut comme la confirmation matérialisée de la nature de mon émotion devant ELECTRE. De ce jour-là, je ne doutais pas d’avoir touché le point en lui d’où naissait la diversité de sa course. De là vient que je ne fus pas surpris par la suite de ce que son art évoluât comme il fit, non seulement dans les perspectives formelles mais dans le choix des lieux où successivement le portaient ses recherches :sur les corps — au pied de la lettre piégés dans les quatre Molière, ou gisant, rangés selon un code invisible, dans LES MIRACLES —, sur le verbe et les voix — passant du phrasé au franchement chanté dans PHEDRE, et au retto tono de tel passage de CATHERINE.

«Je ne cherche pas d’auteur, disait-il, mais des poètes ». Le poème comme production hasardée de la pensée en fuite ; le metteur en scène comme traducteur des traces du poème, de son univers, de ses objets emblématiques de théâtre ; l’acteur comme porteur fragile et inconstant, conscient d’être et insatisfait des motifs allégués de son existence, des pulsions inavouées qui se découvrent là, dans cette action montrée, cent fois répétée et par miracle fortuitement aboutie dans le rire et les larmes.

Par le miracle de la Distraction qui, comme l’Ange de l’Histoire regardant en arrière, fait jaillir dans son dos une figure nouvelle du théâtre du monde, se tricotaient les mises en scène d’Antoine.

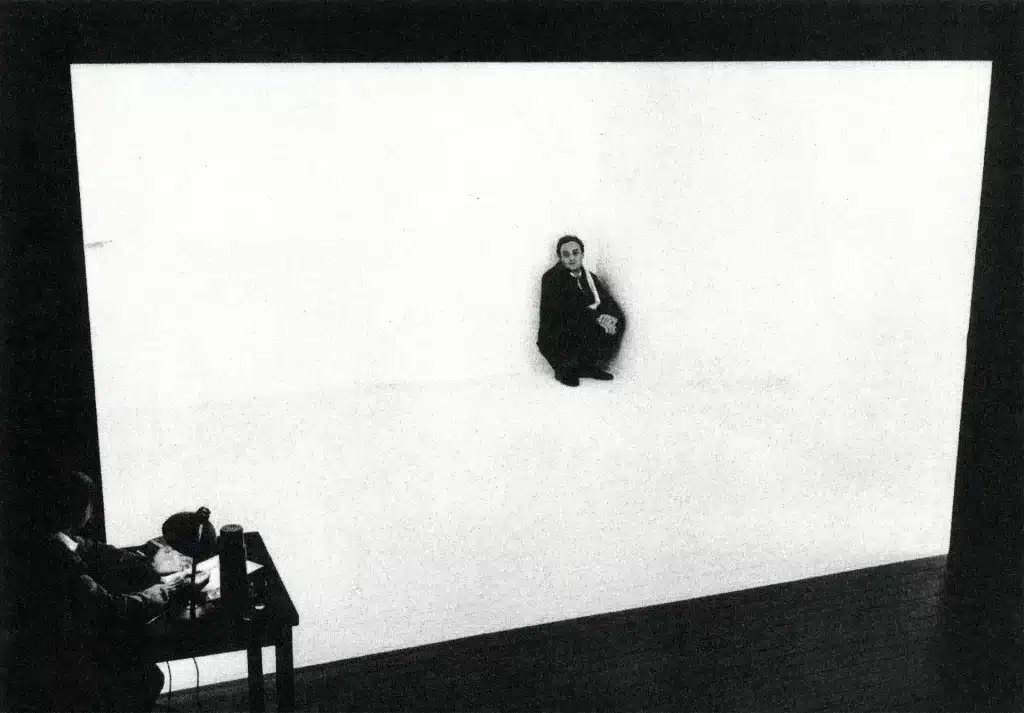

«Ils ne savent pas que je les regarde », disait-il des acteurs. C’était bien après le premier entretien. Je suivais, assis à son côté, dans la salle de Chaillot, une répétition de FALSCH ou peut-être d’HAMLET, je ne sais plus au juste. Ils ne savaient pas qu’il les regardait ; ils avaient oublié peut-être sa présence et peut-être qu’ils s’étaient oubliés comme comédiens, redevenant acteurs d’eux-mêmes. Souvent il les laissait aller ainsi, un temps, à leur libre mouvement. Puis soudain, mû aurait-on cru par une fantaisie ou seulement pour se dérouiller les jambes, mais en fait saisi par l’éclat filtré d’un sens dans cette dérive des répétitions que les acteurs faisaient se succéder, il sautait comme un diable hors de son fauteuil, il s’élançait, il escaladait la scène : « Refais-le ! » Et une fois encore : « Refais-le !» Et encore une fois ; — et voilà qu’un mot de la traduction scénique venait à s’écrire.

Nous nous téléphonions tous les dimanches. Il aimait cette journée à Bièvres. Ce dimanche-là, il était près de midi. Après un moment il me dit qu’il avait mal à la tête, ce qui ne lui arrivait que rarement. Même, il s’était allongé de son long sur le sol, mais le mal, sourd, ne cédait pas. Je lui ai conseillé une aspirine ; déjà il en avait pris une. Il était seul. Il attendait le retour d’Agnès. Il ne me semblait pas autrement inquiet, un peu fébrile seulement, mais il l’était souvent. La grande distraction de l’hémorragie cérébrale était en marche.