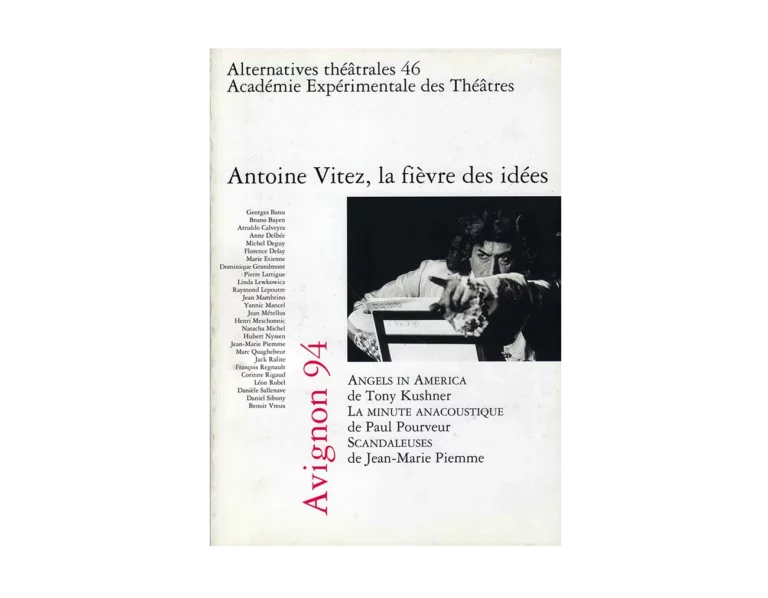

ANTOINE VITEZ écrit d’une vie intraduisible en mot, et ses mots pourtant reviennent d’une mort intraduisible, « je n’ajouterai pas d’autres mots à la collection des mots déjà dits, je n’aurai pas assez de temps pour les relire tous » et une grande lassitude s’écrit à travers lui, que j’entends encore, quand il nous lisait « c’était peu avant ma cinquantième année », il avait trouvé sa propre prose, lui qui croyait préférer l’alexandrin, il avait la nudité de l’aveu dans chaque mot, « J’avais perdu le goût du corps féminin », le sens de la tragédie à l’antique, traduisant Ritsos pour se reconnaître, droit et maigre, immobile ou marchant, chaque pas une scène où le définitif recommence, je le relis, dans un poème de 1978, « Et du noir, du fond, du noir, du fond, de la nuit, je t’écris », une parole interrompue mais un langage ininterrompu, quelque chose de sa solitude avec nous et maintenant j’entends ce que je ne pouvais pas entendre en ce temps-là, qu’on se voyait ou qu’on savait qu’on se reverrait quand on ne se voyait pas, j’entends qu’il fait la prophétie de lui-même, et que c’est une histoire de sang qui traverse les « petites actions mesquines du drame », aussi je mêle ce qu’il écrit à ce que j’écris, comme une intimité qui continue avec tout ce qu’elle porte d’inconnu encore, de savoir perdu, incommensurablement perdu, depuis « le vieux poète », Luc, Cavafy, tendu pour écouter une « langue inaccessible », une langue que personne ne peut apprendre, et peut-être qu’il n’a pas fait le poème qu’il voulait parce qu’il voulait trop le poème, qu’il en parlait comme on parle d’un objectif à atteindre tout en sachant qu’on ne peut pas l’atteindre, et que tout ce qu’on en a est ce qu’on peut en dire avec des mots alors que la poésie n’est pas dans les mots, « nous avons douté de notre mission politique, /sauver la poésie nous semblait une tâche inaccessible », et que la seule défense contre la mort est le refus de la mort, qui n’est pas seulement l’impossibilité de la penser mais le continu même du langage, bien autre chose que des souvenirs, « Souvent j’ai pensé que mes yeux ne mourront pas / dans la terre », et c’est du fond de « those are pearls that were his eyes », qui est d’une autre substance que celle qui meurt, dans la violence, ce rebond, une sorte de théâtre aussi, où celui qui est tué se relève pour saluer la salle, indéfiniment, et domine de son regard la vie et la mort, au-delà de la fiction, et de ce qui distingue le réel de l’imaginaire, d’un regard d’aigle, il aimait ce sens d’origine de son nom, c’est sans doute pourquoi il est plus théâtre que poème, car il sait et il voit, mais le poème ne sait pas, il fait et il entend, et Antoine Vitez rêve à haute voix, nu, seul sur la scène du Grand Extérieur, ou vêtu d’un habit qui est un personnage parfois un peu grandiloquent mais c’est pour cacher une usure, une peine, il cache la vérité pour ne pas mentir, puisque « c’est bien facile de dire la vérité dans les poèmes » et alors « les autres feindront de ne pas comprendre », il peut dire le plus que vrai parce qu’il le dit avant qu’on l’entende, d’où savait-il, l’avenir dans la bouche, la réflexion sur le théâtre comme poème de la pensée, le renouvellement des métaphores, « Nos tragédies d’aujourd’hui ne sont pas moins des tragédies pour utiliser des objets vulgaires, l’huile solaire, la cafetière ou Le transistor », faire paraître que chaque pièce a été par lui un passage du poème, une solitude qui n’est pas une solitude puisqu’elle passe de lui à nous et que nous sommes ensemble en elle, « Allons, moins de repos encore ».