ANNA COLAO : Quel regard portez vous – en tant qu’auteur et metteur en scène – sur l’écriture théâtrale contemporaine ?

Joël Jouanneau : Je crois que l’écriture théâtrale en France a connu une période que seule la France a connue au·lendemain de la guerre : elle a rencontré le nouveau roman, Après la guerre, en Allemagne, la question du sens de (‘Histoire, de la culpabilité, de la responsabilité, a poussé les auteurs allemands à faire de l’Histoire la matière même de l’écriture. Dans le même temps, en France, des gens comme Beckett, Pinget, Sarraute, Ionesco, se sont interrogés sur l’absurdité de l’histoire. Le trop-plein de l’histoire ou l’histoire comme « impossible », ce sont deux démarches qui se nourrissent. Pour les gens de ma génération, nous étions totalement fascinés par Beckett tout en nous posant la question de savoir comment « reconstruire » le théâtre. Nous nous sommes trouvés face à un mouvement – sur le plan Littéraire comme proprement théâtral – qui a révolutionné le théâtre, remettant en question le personnage, la situation, et posant ainsi la question de la possibilité et de la nécessité de faire du théâtre.

Ce qui me semble passionnant dans ce qui se produit deptùs cinq ou six ans en France, c’est comment on repart avec à la fois Beckett dans la tête et la nécessité de penser cet auteur avec des personnages d’aujourd’hui tout en réinvestissant le champ social.

Mais celui qui me donne la force de continuer à écrire, c’est Koltès. QUAI OUEST est une pièce qui permet de revisiter l’histoire, le social et qui redonne toute sa place à l’écriture. Sans se poser aucune question autre que celJe du bien-fondé de l’écriture.

A. C.: Vous avez l’habitude d’aborder différents registres, de la comédie au drame (NUIT D’ORAGE SUR GAZA). Cette diversité fait-elle partie de votre façon d’écrire ?

J. J.: Peut-être, mais il y a quelque chose qui se retrouve au fil de toutes mes pièces : des personnages mobiles et des voix. Ce qui m’intéresse, c’est l’oralité de la langue. Quand j’écris, j’entends des voix, je fais ça à l’oreille. La rue, les gens, me donnent des matériaux à partir desquels j’élabore des écritures. Après la difficulté des premières pages, il y a une logique interne, autonome à une scène et à une pièce.

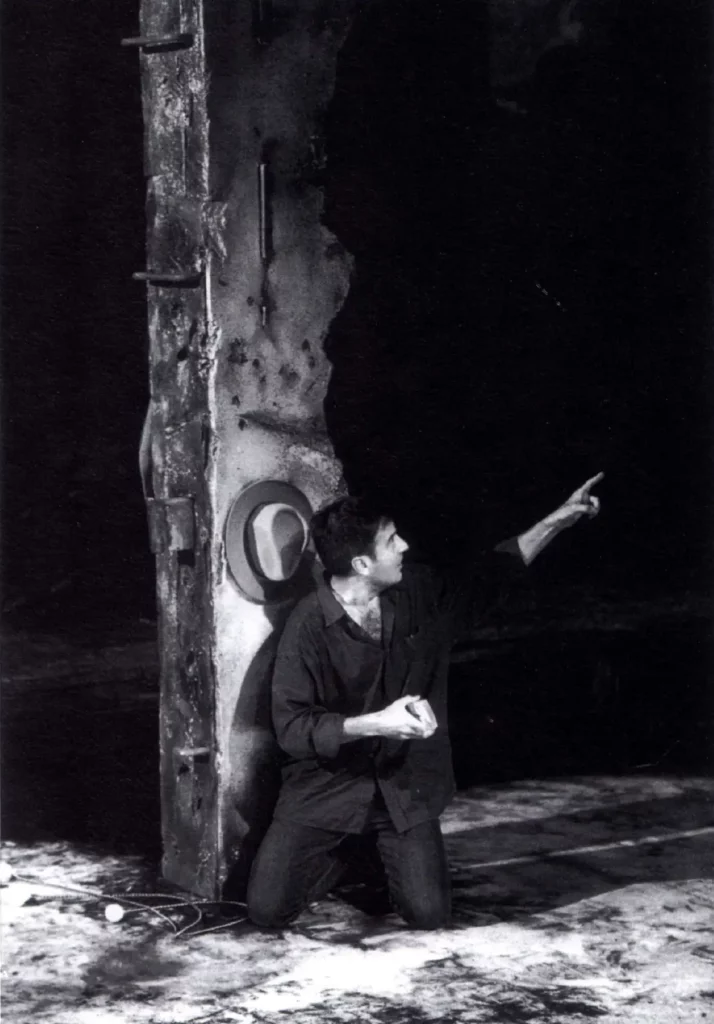

Lorsqu’un personnage diffère des autres, j’essaie toujours de faire en sorte qu’il ait sa propre langue. Dans LE CONDOR, les cinq femmes sont un chœur à cinq voix. Elles ont chacune leur identité, et en même temps, c’est la même voix. Par contre, l’homme, Léo Moran, est quelqu’un de sans arrêt castré, il ne termine jamais ses phrases.

Souvent, ce n’est que lorsque j’ai une structure très coercitive que je peux commencer à écrire. Il faut que je me sente presque dans un carcan de rigueur et de règles que je m’impose à moi-même pour que l’écriture se trouve. Cela vient du fait que je travaille beaucoup la relation avec la musique. Ma dernière pièce, ALLEGRIA OPUS 147 a été écrite en écoutant une sonate pour alto et piano de Chostakovitch. Dans LE BOURRICHON, tout était basé sur des registres de marches. J’aime trouver des constantes.