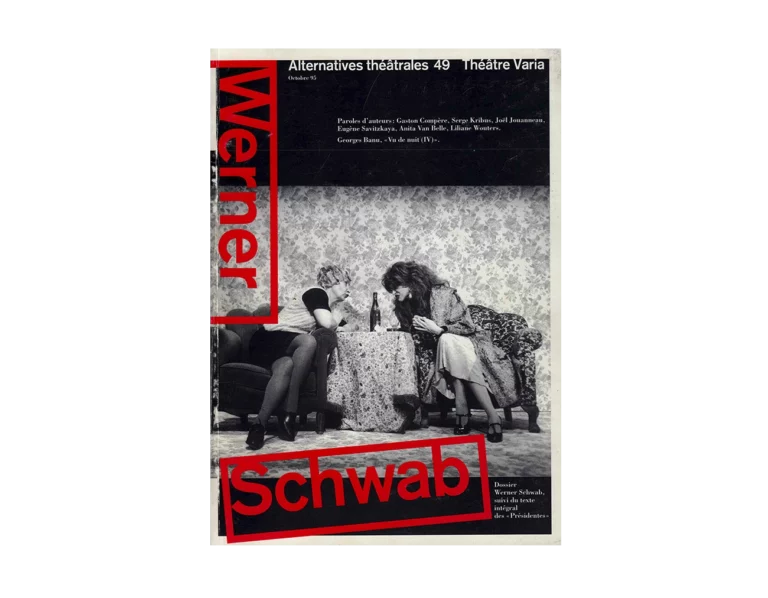

MIKE SENS : Lorsque tu as découvert Werner Schwab, tu as très vite décidé de faire traduire deux de ses pièces et d’en mettre trois en scène. Comment expliques-tu ce « coup de foudre » ? Te sens-tu très proche de l’univers de Werner Schwab et de lui en tant qu’individu ?

Michel Dezoteux : Au point de vue des individus je me sens très différent de ce que je sais de lui. C’est dans son univers théâtral que je me retrouve entièrement. Je suis une voie romanesque, complexe, intellectuelle, et une voie populaire, immédiate, et lui, il arrive à faire vivre les deux en même temps : la construction intellectuelle, l’abstraction, à l’intérieur d’un théâtre populaire très simple.

Sa vie, c’est autre chose. Je ne suis pas autrichien, je suis quelqu’un de beaucoup plus banal que lui. Je n’ai pas envie de mourir, quoi. Je sais que je vais mourir, mais je n’ai pas envie de mourir. Plus tard, peut- être… Tandis que lui, j’ai vraiment l’impression qu’il avait envie de mourir.

M. S.: Pourtant, il y a beaucoup d’humour dans ses pièces.

M. D.: C’est l’écriture. Le plaisir de l’écriture. Si tu saisis la motivation de l’écriture chez les grands écrivains, il en sort toujours une forme d’humour. Chez Shakespeare, par exemple, c’est évident. On considère ROMÉO ET JULIETTE comme une pièce romantique, mais il y a un humour fou dans ce texte. Shakespeare a une façon de regarder le phénomène amoureux qui est tout à fait humoristique. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu’il faille en faire une B.D.

C’est très rare les grands écrivains qui prennent leur sujet au pied de la lettre. L’écriture est souvent de l’ordre du jeu, rarement elle se contente d’un exposé en forme de leçon. C’est ce que j’essaie de faire : rentrer dans l’écriture et ne pas me contenter de la superficialité anecdotique du texte. Le texte n’est pas le texte. Le texte est connecté à la parole et n’est pas un résultat mais un processus qui va vers… C’est comme jouer.

M. S.: Que peut apporter Schwab au théâtre francophone ?

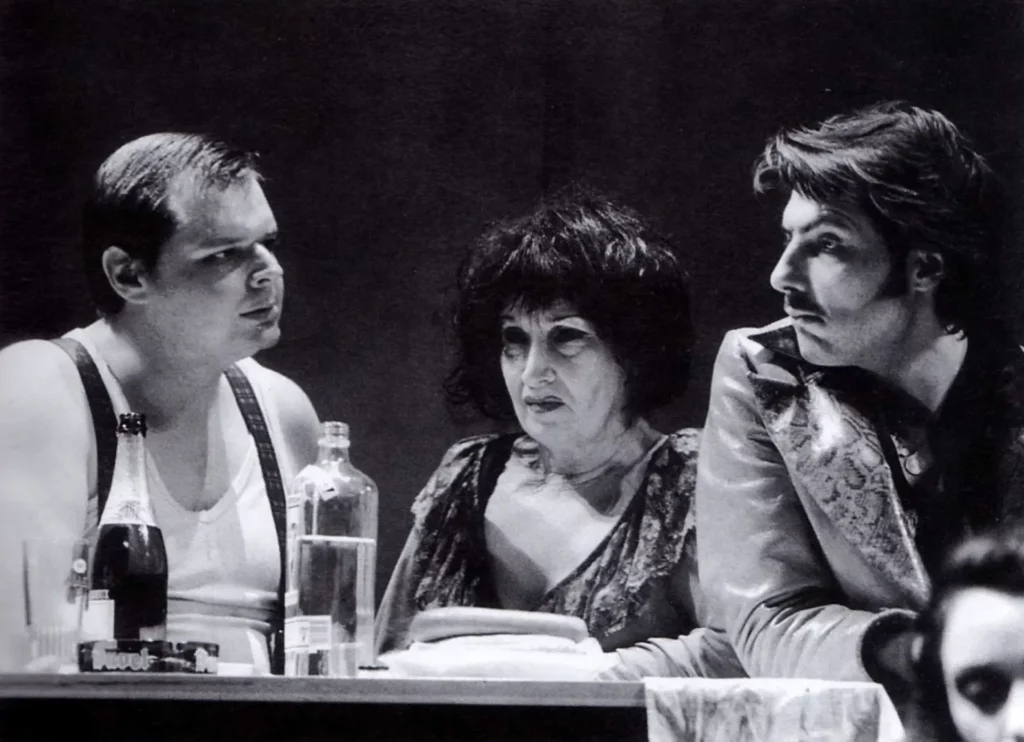

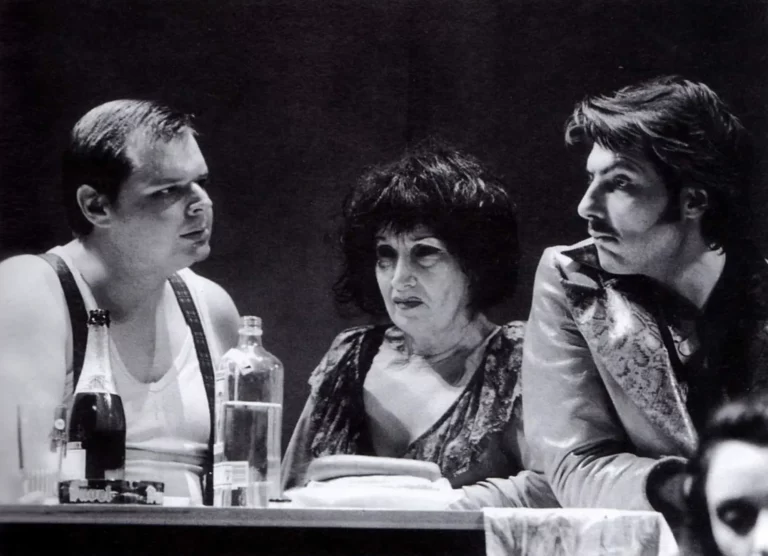

M. D.: Lui rendre son corps. Creuser la manière de dire les choses, plutôt que seulement les dire en rapport avec les situations dramatiques et les personnages. Chez lui, les personnages sont faits de matière linguistique, ce qui est très rare. Ce n’est pas du tout un théâtre de culture, mais un théâtre d’immédiateté, qui permet de dire le réel. Les trois personnages des PRÉSIDENTES, on les connaît, on les a déjà vues, et on prend plaisir à les retrouver sur scène où elles paraissent comme jamais.

Chez Schwab, il y a une vérité concrète de la langue ; jamais de jeux de mots abstraits ou intellectuels. Ça ne triche jamais, ce n’est jamais artificiel. Ce rapport aux mots est exceptionnel et peu produit par la langue française. Parce que nous, les francophones, avons un rapport culturel à notre langue, de l’ordre de l’abstraction. C’est une langue qui évolue très peu, qui est un peu figée, qui autorise peu les agglomérats de mots et de sons, qui accepte mal les accents. C’est un peu comme s’il n’y avait qu’une seule façon de parler le français. Très souvent, on est accusé de folklorisme si on ose employer un accent et accentuer les phrases ; c’est très peu reconnu comme un système d’expressivité utile. Et là, Schwab pose la question très concrètement car chez lui, tout est dans la langue, tout est dans la manière d’agencer les mots. Je crois que les Belges ont un rapport plus corporel à la langue que les Français. Pour les Belges, le français est une langue apprise, même s’ils sont francophones d’origine. On n’a pas un rapport « satisfait » à la langue. On ne pense pas que la langue suffise, notamment à l’expressivité au théâtre, et dans la vie aussi je crois. Même si on parle bien le français, même si on l’écrit bien, s’il y a de grands écrivains, de grands acteurs, ceux-ci n’ont pas la même complaisance par rapport à la langue.