DEPUIS LE DÉBUT des années 1970, Howard Barker est présent en permanence sur la scène anglaise avec, jusqu’à ce jour, plus de trente productions de pièces, dont plusieurs ont été montées par la Royal Court et la Royal Shakespeare Company. Malgré sa renommée internationale, ses relations avec ceux qui font la loi dans le monde théâtral se gâtent. Le courant idéologique et matérialiste qui influence les tendances esthétiques et critiques du théâtre britannique depuis quarante ans explique pourquoi une oeuvre d’une telle puissance imaginative et poétique, quoique quelque peu « hérétique », est malheureusement de moins en moins estimée dans la Grande Bretagne d’aujourd’hui. Parmi les critiques de Barker, David Jan Rabey considère son théâtre comme une « provocation devant des idéologies puristes ».

Charles Lamb trouve dans une théorie postmoderniste et sa « paresthésie » la perspective théorique qui convient au théâtre de Barker. Le dramaturge lui-même, nous oriente vers la compréhension de son oeuvre lorsqu’il emploie le mot « Possibilités » comme titre collectif d’une série de dix pièces de théâtre courtes (THE POSSIBILITIES, 1988).

Pour moi, le théâtre de Barker est depuis toujours un théâtre de possibilités infinie impénétrables et impossibles qui engendrent des conflits de personnages et d’idées, des transformations, disparitions et devenirs infinis.

Plusieurs thèmes qui reviennent dans le théâtre de Barker, tels que la recherche de soi et de l’autre, le désir, le pouvoir, la séduction, le mal, la souffrance, la douleur, la mort et la violence, ont été étudiés par la critique.

Pour Charles Lamb la théorie de la séduction de Jean Baudrillard est un « concept-clé » à la fois de l’analyse du texte et de la mise en scène des pièces de Barker. L’analyse de Lamb éclaire un des aspects du côté obscur de Barker, d’autant plus que son approche fait également référence à la théorie de l’abjection de Julia Kristeva qui a partie liée avec la séduction. Barker lui-même introduit par plaisanterie le mot « abjection » (comme une autre possibilité?) dans EGO IN ARCADIAL, l’une de ses dernières pièces. Bien que des pièces telles qu’(UNCLE) VANYA, la pièce de Tchekhov entièrement réécrite, 1991), JUDITH (1992), EGO IN ARCADIA et MINNA (1993) soient toujours épiques, elles sont marquées par une fin tragique qui tourne autour des concepts d’abjection et de mort auréolés de mélancolie et de désespoir.

Dans son livre POUVOIRS DE L’HORREUR, Julia Kristeva décrit l’abject : « S’il est vrai que l’abject à la fois supplie et pulvérise le sujet, on comprend que l’expérience est sentie à l’apogée de sa force lorsque le sujet, las d’essayer en vain de s’identifier à quelque chose à l’extérieur, découvre l’impossible en son for intérieur ; lorsqu’il se rend compte que l’impossible est l’essence même de son être, qu’il n’est rien d’autre qu’abject. »

La description de l’abject de Kristeva va de pair avec l’esprit des pièces citées plus haut et confirme donc mon impression que Barker est un écrivain de l’abject par excellence au même titre que Louis Ferdinand Céline, Georges Bataille, Antonin Artaud, ou … Nietzsche.

Ce n’est pas par hasard que j’évoque Nietzsche : les liens abondent entre les idées et les attitudes de Barker (concernant l’élitisme, la moralité, la souffrance, l’importance de l’instinct, le rôle de l’artiste, l’idée que beaucoup de ses personnages sont des êtres exceptionnels et surhumains, quasiment divins) et la pensée du philosophe — non seulement dans les premières oeuvres de Nietzsche, telles que LA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE (comme l’on aurait tendance à penser d’après le manifeste de Barker sur la tragédie dans son recueil d’essais ARGUMENTS FOR A THEATRE) mais également dans les dernières oeuvres telles que LE CRÉPUSCULDEE SI DOLES et L’ANTÉCHRIS. Toutefois, ce raisonnement pourrait très bien faire l’objet d’un autre exposé et je préférerais m’attarder sur les affinités des visions de Barker du mal et de la mort, dans le domaine littéraire, avec les « visions d’excès » de Georges Bataille et les divers exposés d’Antonin Artaud sur l’horreur. Ce sont tous deux des auteurs qui dérangent et dont les avis ne sont pas du tout partagés par Baudrillard (dans sa discussion sur la mort) ou par Kristeva (dans sa discussion de l’abject).

Chose curieuse, Charles Lamb écarte Artaud dans son étude sur Barker et Barker lui-même s’en méfie. À mon avis, il existe des préjugés contre le théâtre d’Artaud dans le monde du théâtre britannique (il est évident que les contradictions et extravagances d’Artaud lui-même en sont principalement responsables). On interprète mal sa théorie quand on y lit la destruction de la parole : en fait elle prône l’utilisation d’un langage poétique, rythmique et sonore. Vu sous cet angle la théorie d’Artaud s’applique au théâtre de Barker : ils ont des thèmes en commun tout comme une conception commune de la fonction du corps de l’acteur. Le texte ANATOMIE D’UN SANGLOT, qui fait partie des ARGUMENTS FOR A THEATREe, st un merveilleux exemple de ce qu’il pense qu’un acteur superbe est capable de faire et doit faire sur scène. Pour moi, ce qui manque dans l’approche de Lamb de la séduction chez Barker, c’est l’analyse de la dimension corporelle et celle du rôle du regard, une analyse phénoménologique de la séduction, tout à fait distincte ou même préalable au langage — une expérience inévitablement sensorielle.

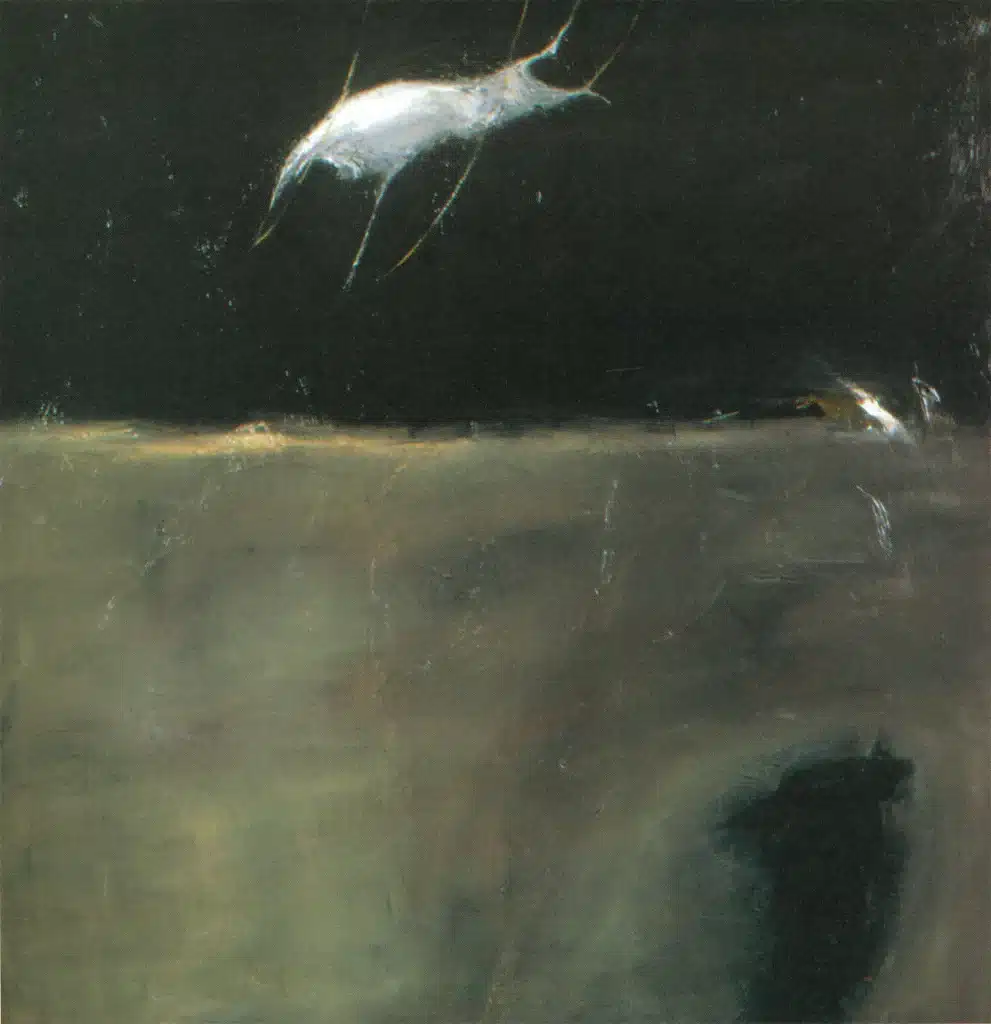

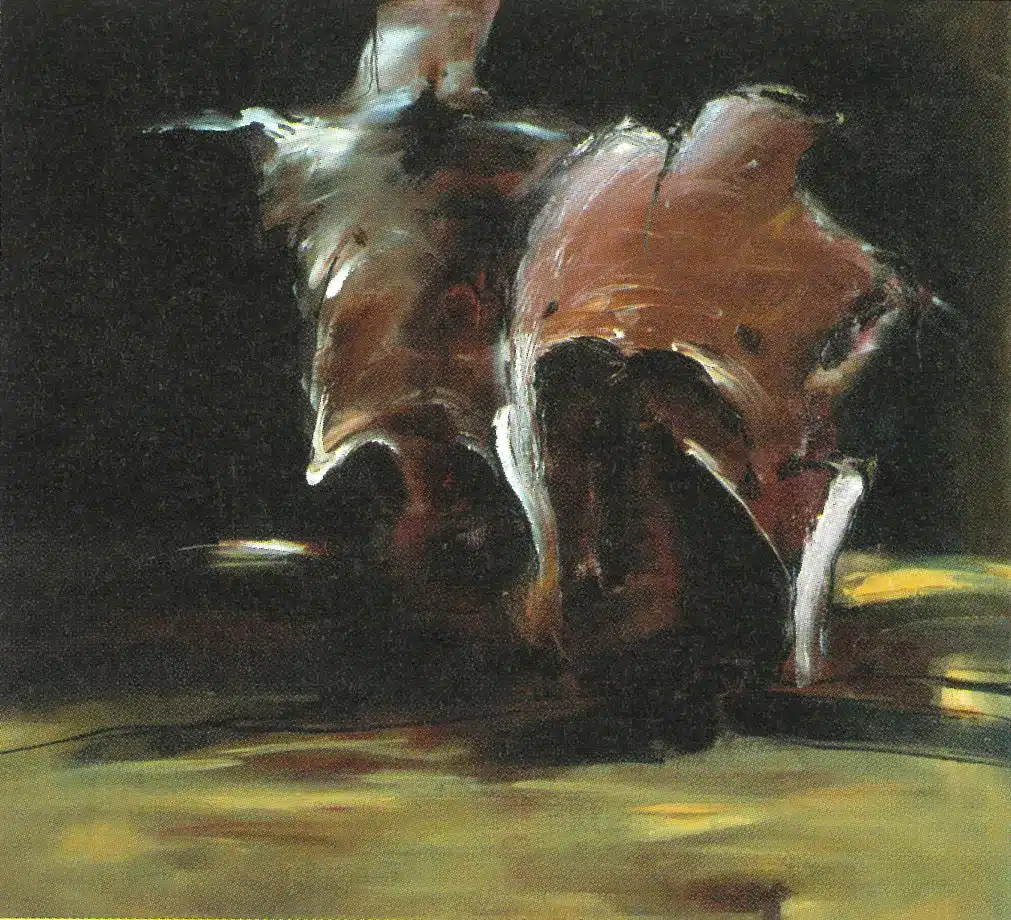

L’interprétation phénoménologique que je propose nous rapproche d’un autre Howard Barker, cette fois non plus du dramaturge mais du peintre qui tourne un regard curieux vers les corps des acteurs et du public.

Peinture de Howard

Barker.

90 x 90 cm,

huile sur toile.

En parcourant l’oeuvre dramatique de Barker, on remarque l’intérêt persistant qu’il porte à l’art pictural et aux artistes : le personnage de l’artiste intervient dans NO END OF BLAME (1981), dans LES EUROPÉENS (1993), et dans TABLEAU D’UNE EXÉCUTION (1990) où il est le personnage principal. Hans Holbein figure parmi les personnages de BRUTOPIA (1989). Goya (sans doute l’un des peintres préférés de Barker) représente la cruauté humaine et la souffrance dans ARGUMENTS FOR A THEATRE (cf. « Le Sourire de Goya »), un de ses tableaux est sur la couverture de BITE OF THE NIGHT (1988), son portrait au sourire subversif a inspiré le livret de son opéra TERRIBLE MOUTH (1992), enfin certains paysages du peintre resurgissent de façon plutôt énigmatique derrière les corps pendus de MINNA (1993) tandis que, dans la même pièce, le souvenir visuel du tableau de Watteau « Retour de Cythère » risque de passer inaperçu.

Le titre de EGO IN ARCADIA vient directement du tableau de Poussin « Et in Arcadia Ego » ; dans cette pièce où Poussin est le personnage principal, Barker recrée l’ambiance des paysages du peintre et nous frappe par l’omniprésence du regard, surtout celui de l’artiste. Il y tient, comme une parodie de soi, un long discours quasiphilosophique sur le regard : « Lorsque tu regardes dans les yeux d’un autre, que vois-tu ? Je te demande, que vois-tu ? Tu vois le reflet de toi-même. Il faut l’admettre !

Lorsque leurs pupilles se dilatent, le plaisir que tu ressens n’est qu’un agrandissement. Personne ne veut l’admettre.

L’illusion nourrie de l’amour en est gâchée. Mais il faut admettre qu’il y a du courage intellectuel dans l’articulation même. »

Traduction : Mike Sens.