LES PIÈCES de Jean-François Peyret des quinze dernières années (FAUST / UNE HISTOIRE NATURELLE, TURINGMACHINE, DES CHIMÈRES EN AUTOMNE, LA GÉNISSE ET LE PYTHAGORICIEN, LES VARIATIONS DARWIN,LE CAS DE SOPHIE K., TOURNANT AUTOUR DE GALILÉE) relèvent-elles vraiment du théâtre de sciences, comme l’affirme une partie de la critique ? A‑t-on raison de les évaluer en les confrontant à ce que serait une représentation réaliste de l’activité scientifique, informée par les scientifiques eux-mêmes, mais aussi par la philosophie, l’histoire et la sociologie des sciences ? Est-il seulement dans les intentions de Peyret de pénétrer la « boîte noire » de l’expérimentation savante ? Rien n’est moins sûr. L’objet du théâtre de Peyret n’est pas le théâtre de la preuve, l’activité scientifique représentée d’un point de vue internaliste, avec ses problèmes, ses pratiques, ses controverses, mais plutôt ce qui la précède et ce qui lui succède : ses moteurs et ses effets.

Dans la plupart de ses textes récents 1 , Peyret adosse sa démarche d’ensemble à la quête brechtienne, formulée dès la deuxième moitié des années 1920, d’un « théâtre de l’ère scientifique » ou « pour un public de l’âge scientifique » 2. Dans son PETIT ORGANON POUR LE THÉÂTRE, tout entier dédié à la description d’un tel théâtre, Brecht en justifiait ainsi la nécessité historique : « Notre vie en commun d’hommes – et cela veut dire : notre vie – est déterminée dans une mesure toute nouvelle par les sciences. » 3 Peyret constate soixante ans après que l’appel brechtien n’a pas été entendu sans que son constat soit pour autant caduc : « Le théâtre européen a comme évité, ignoré la science (et ses conséquences, la technoscience) à laquelle n’échappent ni nos vies privées, ni notre vie publique » 4. Plus que par le contenu dramatique et controversé de leurs jeux de vérité, les sciences fournissent un matériau théâtral intéressant à cause des dilemmes auxquels elles soumettent la vie des hommes. Ceux-ci se situent en amont et en aval plutôt qu’au cœur de l’activité scientifique. Dilemmes de chercheurs pour qui la production des connaissances passe par une mise à l’épreuve. Dilemmes des populations pour qui l’usage des sciences et des techniques peut être source de bonheur comme de malheur. Envisagées aux prismes de leur genèse individuelle et de leur destination collective, les sciences représentent des motifs de tragédie classique tout aussi légitimes que la filiation, l’amour, la politique ou la guerre.

Le théâtre de Peyret n’entre donc que secondairement dans les coulisses du laboratoire. Il ne vise pas non plus à vulgariser ou à restituer au public des procédés ou des résultats d’une science devenue de plus en plus spécialisée et opaque 5. Son théâtre représente la dialectique du savoir et de la vie plutôt que le dialogue des scientifiques ou de leurs visions du monde. Peyret situe son projet artistique récent là où, selon lui, la science et la vie se co-déterminent : dans la personne du savant ou dans le corps social. Lieux de contradictions du mode de production des connaissances, pour parler la langue marxienne transmise par Brecht.

L’œuvre de Brecht exerce en effet sur Peyret une attraction ancienne. Brecht a conçu son théâtre comme un instrument de prise de conscience produisant chez les spectateurs des connaissances nouvelles et des possibilités d’action. Il a fait de la méthode dialectique un des fondements théoriques de sa dramaturgie. Avec des moyens diversifiés, le théâtre de Brecht vise en effet à représenter des vues opposées autour d’un même problème, à montrer l’identité des positions contraires et surtout, dans l’esprit rationaliste de la science sociale marxiste et du matérialisme historique, à exposer les contradictions sociales et le caractère transformable des situations présentées. Il s’agit, en construisant le même recul que celui de la science vis-à-vis des sensations immédiates, de livrer une leçon d’analyse historique transposable à d’autres situations et d’inciter à l’action collective. En prenant la science pour motif récurrent de ses dernières pièces, c’est aussi cette politique visant à faire du théâtre un analogue de la science et à faire de la dramaturgie une pédagogie, que Peyret met en question.

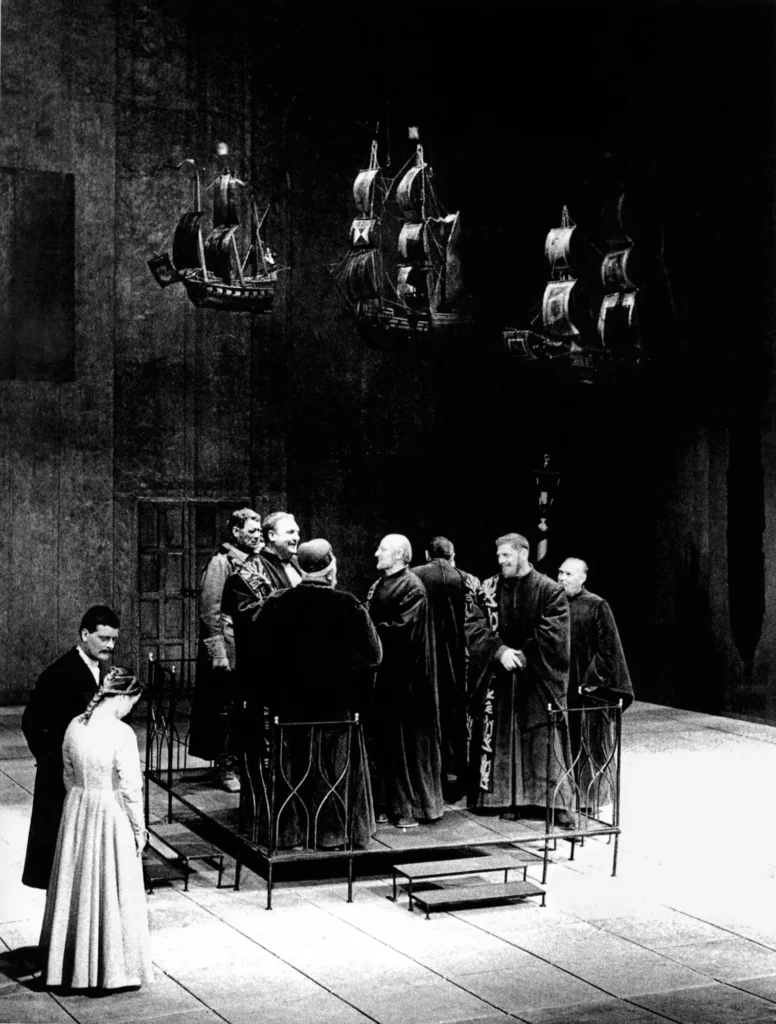

Il faut alors déterminer la forme qu’exige un tel retour critique sur l’héritage brechtien. Faut-il s’adresser à Brecht avec la méthode de Brecht lui-même ? Faut-il chercher à provoquer chez les spectateurs un surcroît de connaissance sur les limites du progrès issu de la science et de la conscience et, à travers elle, sur celles du théâtre didactique ou épique ? Ou bien, convient-il de susciter par la situation dramatique un autre ressort que la raison ou l’appétit de connaissance pour penser les effets, et leurs limites, de la raison et de la connaissance ? Plus que les autres pièces de Peyret ayant trait aux sciences, TOURNANT AUTOUR DE GALILÉE, à cause de sa référence explicite à l’une des œuvres cardinales de Brecht, explore cette constellation problématique.