Propos sur un plateau

En fait, les stratégies évolutives existent, et elles existaient bien avant le cerveau. Il y a une intelligence évolutive dont le cerveau est le produit. C’est d’ailleurs pour ça que le cerveau a évolué. Mais l’homme demeure obsédé par le cerveau, par son ego… Obsédé, oui, alors que le système qui règle tout ça correspond à celui de la Reine Rouge qui se définit en fait par la survie : « Pour rester sur place, il faut courir aussi vite que possible ». La survie, par exemple, du parasite qui se nourrit d’organismes plus grands lesquels sont une source de nourriture. Ou la survie de l’hôte infecté grâce au système immunitaire que Jean-Claude Weill étudie. La sélection se fera donc à partir de là et malgré ce que l’on peut imaginer, malgré la sophistication que l’on peut imaginer, la sélection peut se rapporter à ce que les Anglais appellent « the only game in town ». C’est-à-dire « le seul jeu dans la ville » — le jeu de la survie. C’est le seul jeu important dans la vie. Aussi, dans l’histoire de l’évolution des différentes méthodologies et stratégies pour survivre, les parasites et l’hôte infecté ont augmenté la pression sélective l’in sur l’autre. Exactement comme à l’époque de la guerre froide, pendant la course aux armements, entre soviétiques et américains. Cette escalade, cette accélération est précisément le modèle qui permet de penser l’évolution, sa rapidité. Ce que je veux dire, donc, c’est que sans danger et sans ennemis, sans les parasites par exemple, il n’y aurait pas eu d’évolution rapide. L’évolution tient donc au défi que représente le danger biologique ou physique. Et dans cette histoire-là, et c’est une provocation adressée à Alain Prochiantz, le cerveau compte pour peu.

Comment faire face à un futur incertain ?

Cette question-là est fondamentale et elle induit un questionnement sur les stratégies devant l’inconnu. Stratégie qui est la même pour le virus, le parasite ou le système immunitaire. Stratégie qui ressemble étrangement à la recherche quand elle s’inquiète de trouver une solution. Et bien, la stratégie retenue, quand on ne sait pas comment faire, quand on cherche, c’est de générer la diversité en imaginant beaucoup de choses bizarres. C’est-à-dire que lorsqu’on est ignorant, on gaspille. Le système immunitaire gaspille. Par exemple, on va produire un milliard d’anticorps alors qu’une infime partie sera utilisée et donc, est utile. Mais voilà, il aura fallu en produire beaucoup plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on ne sait pas, on ne sait pas lequel de ces anticorps sera le bon. Donc, on fabrique énormément d’anticorps en espérant qu’il y en ait au moins un qui soit bon. C’est extrêmement simple non ? C’est exactement comme si vouliez gagner le gros lot à la loterie. Pour gagner, il faudrait acheter tous les billets.

Maintenant vous comprenez aussi que ce type de stratégie ne correspond pas à la mentalité humaine. L’humain n’aime pas gaspiller. Les banquiers et les économistes non plus. Mais il faut le dire, et il faut faire l’éloge du gaspillage pour résoudre certains problèmes. Si les banquiers et les économistes géraient le système immunitaire, ils ne permettraient pas un tel gaspillage. Et, vous le comprenez maintenant, sans gaspillage, il n’y aurait pas de survie. On serait mort.

Aussi, ce qui est sous-jacent à notre discussion a à voir, peut-être, avec la vie en société, la vie des bêtes… Et ça concerne le mécanisme essentiel de l’évolution qui n’est pas étranger à ce que nous faisons ici, avec Jean-François Peyret, quand on parle de création artistique. J’ai parlé tout à l’heure de survie. La survie de nos sociétés et plus généralement de l’humanité. On voit que cette survie, liée à la diversité, passe par le système immunitaire, par les bactéries entre autres. Si l’on conçoit les choses de manière plus large, on dira aussi que la survie passe par la culture. Cette manière que certains ont de faire des petits changements sur des choses qui existent. Cette façon dont, par exemple ici avec les artistes, on produit des mutations ponctuelles qui font que les choses deviennent aptes à survivre à la sélection naturelle ou à la sélection par le goût des clients.

Alors, on doit le répéter, en recherche comme en art, on s’écarte des choses utiles immédiatement. Et tout le monde comprend que si l’on ne faisait que des choses utiles immédiatement, il n’y aurait pas d’innovations, pas d’évolution. Notre travail à nous, aux artistes aussi, c’est donc de générer et de gérer l’évolution et la diversité, et de l’entretenir. Darwin a observé tout cela dans la nature. Nous, aujourd’hui, dans nos laboratoires, on est capable de générer une nouvelle biodiversité. On sait le faire. Laisser la nature s’occuper de la sélection, de la survie, c’est laisser faire la brutalité de la vie. C’est laisser le monde en l’état sans morale, sans éthique et sans esthétique. Alors que nous, dans la sélection, on arrive maintenant à isoler la solution « gagnante ». Mais ce qu’il faut préserver, c’est le mécanisme qui crée la diversité, et ce mécanisme du système immunitaire. Et aucun cerveau ne peut prévoir le futur, aucun cerveau n’est capable de produire ce qu’il faut.

En conséquence, le gaspillage est un investissement, une assurance vie. C’est une manière d’aller à la rencontre de l’imprévisible. Et le travail des chercheurs, c’est de découvrir l’impensable. Pas de le décréter ou de faire un projet sur une innovation impensable, ça serait idiot. Mais de travailler, comme Curie, Einstein, Becquerel… Et savoir que dans ce travail, il n’y a aucun déterminisme, aucune Intelligence supérieure. Et être conscient que ce n’est pas la perfection que l’on recherche, mais l’efficacité qui saura nous sauver. Car rien dans la nature n’est perfection, mais tout ce qui survit à la sélection est efficace.

Miroslav Radman

Propos tenus au cours de la session « Animal / Pas animal ? » de Ce soir on improvise mais c’est cet après-midi, rencontres organisées à la Boulangerie de la Chartreuse de Villeneuve-les Avignon en juillet 2005. Transcrits par Yannick Butel.

Miro, Miro, Miro… Sois raisonnable. Le cerveau c’est aussi une machine à oublier. C’est une machine à effacer. Si on apprenait tout et que tout était conservé, on serait idiot. On saurait par exemple où on a mis les clés de sa voiture il y a quinze ans. Et savoir ça est totalement inutile. Ce que l’on veut savoir c’est où sont les clés maintenant. Donc, le cerveau est une machine à apprendre, à oublier, à s’adapter. Et on n’oublie pas en éliminant des cellules, pas seulement. On n’oublie pas en éliminant des répertoires génétiques.

Il faudrait revenir à ce que l’on a pu observer là, dans la Boulangerie. (Alain Prochiantz compte les acteurs). On avait combien de neurones ? Six ! On ne peut pas dire qu’ils ont créé tellement de répertoires. Pourtant ils se sont adaptés. Peut-être, alors, qu’il y a une autre façon de créer de la diversité qui est de fabriquer de l’indéterminé, dès le départ. C’est comme ça que fonctionne le cerveau à la différence du système immunitaire. Car on ne peut créer des neurones nouveaux que dans des endroits limités. Le cerveau, a un côté néoténique. C’est-à-dire que le cerveau est inachevé, ce qui lui permet de s’adapter en permanence. Et tout en changeant, il garde la trace de son histoire, sauf ce qu’il oublie pour de bon. C’est donc un peu différent du système immunitaire et de la stratégie de gâchis. Peu de neurones sont gâchés. On a cru un temps que ça fonctionnait pareil et que les synapses ressemblaient aux anticorps. On a aussi cherché des enzymes, des neurones terminales qui recombineraient les protéines des synapses. Mais on ne les a jamais trouvées. Le cerveau fonctionne donc autrement, plutôt sur un mode d’adaptation qui repose davantage sur sa plasticité. C’est un organe qui se développe toujours et cherche sans arrêt à s’adapter aux situations nouvelles, en adoptant des formes nouvelles. D’ailleurs on aurait pu le vérifier avec les six acteurs, « les six neurones ». En leur donnant un autre texte, ils auraient sans doute donné d’autres formes. Des formes nouvelles sans être forcément et intrinsèquement très différentes de celles que l’on vient de voir. Ce que je veux imager par-là, c’est que les acteurs ressemblent davantage au cerveau qu’au système immunitaire. À côté de l’ADN, il y a de l’ADSL. Il y a de la connexion. Le cerveau, en cela, est une machine très plastique et son caractère non fini, donc indéterminé, fait que l’on peut apprendre, retenir ou oublier. Et parfois, alors que l’on croit que tout est effacé, des choses reviennent… Des rêves?.

Les bactéries pensent. Les plantes pensent. Tout ce qui s’adapte pense d’une certaine façon. L’adaptation, en définitive, est le rapport que la pensée entretient avec le milieu. Maintenant, les organismes s’adaptent différemment. C’est-à-dire que l’on doit distinguer entre les bactéries, un singe ou un sapiens. Prenons le cas d’un ver. S’il fait trop chaud, il va mourir.

Et tous les vers mourront. À moins qu’il y ait eu une mutation génétique. Quelques-uns survivront qui repeupleront le monde des vers, adaptation, pensée collective et clonale. Mais dans ce cas-là, il faut qu’il y ait beaucoup de vers produits à chaque génération. Pour l’homme, c’est différent. L’adaptation passe par l’individu, son individuation, l’inventivité technologique aidant. Le futur de l’évolution est du côté de la technique. Il faut réaliser que les dix mille crétins que nous étions en Afrique, il y a quelques cent mille ans sont aujourd’hui sept milliards, alors qu’ils étaient vraiment démunis, il y a cent vingt mille ans, face aux autres bestioles, pas tendres forcément. Sans la technique : les lances, le feu, on ne serait pas là. Or ce qui fait que nous sommes-là, c’est que le cerveau a joué un rôle. Je ne veux pas dire que le système immunitaire n’est pas important et fondamental. Mais ce n’est pas une loi générale de la nature de fonctionner sur le mode du système immunitaire et du gâchis.

Et c’est vrai que nous n’avons pas réponse à toutes ces questions. Pas à toutes. Mais pour le cerveau, en l’occurrence, les modalités sont probablement très différentes. Par exemple, pour engranger des traces, les modalités sont d’ordre synaptique. Elles procèdent de l’expérience et de la mémoire que l’on en a. Et puis, il y a des choses aussi qui sont, face à la nouveauté, de l’ordre du changement de réseau et là le développement a lieu. C’est une sorte d’embryogenèse silencieuse, champs morphogénétiques etc.

Heu… Je ne voudrais pas donner l’idée que ça échappe au génétique. Cette modalité d’adaptation, qui est très spécifique de l’embranchement des vertébrés et s’est développée au maximum chez les vertébrés, reste le résultat de la sélection naturelle. C’est-à-dire qu’on a sélectionné des gènes qui nous donnent des stratégies de développement qui nous permettent de nous adapter sur le plan cérébral. Ces stratégies sont dites épigénétiques. Et tout cela a pris du temps, le temps de l’évolution et prend du temps, celui du développement, poursuivi chez l’adulte. Mais l’on voit bien que le cerveau, qui rencontre des problèmes d’adaptation comme le système immunitaire, a développé ses propres stratégies face à la reconnaissance du nouveau et l’adaptation au nouveau. Et si l’on peut dire que ça repose sur les gènes, on peut aussi accepter (non?) que la culture, par exemple, est une façon de garder et de passer les choses de génération en génération. Et alors que le système immunitaire recommence toujours tout à zéro, avec la culture, avec le cerveau, on voit bien que ça n’est pas le même mouvement. Et ça c’est la spécialité du cerveau, humain par dessus tout.

Alain Prochiantz

J’ai entendu ce que l’on disait ce matin, ce qu’il faut comprendre. On peut continuer de compter les cellules, les gènes, étudier les séquences ADN afin de voir comment ça fonctionne tout ça. Mais je crois aussi qu’il va falloir comprendre pourquoi un individu tombe malade alors que son voisin, semblable à lui, résiste à la bactérie qui l’assaille. Autrement dit pourquoi un individu fait une tumeur alors que l’autre n’en fait pas. Et peut-être s’inquiéter de ce qui se passe dans le cerveau. Entre le cerveau et le corps, entre le système immunitaire et l’inconscient ou l’affect. C’est peut-être ça la biologie théâtrale du XXIe siècle.

Ce matin, dans le train avec Miro, on discutait de ça comme deux commères qui parlent tricot. Et devant nous, sans qu’on y prenne garde, il y avait une dame qui lisait un livre. J’avais l’impression que nous la dérangions. Soudain, elle nous a dit : « Je voudrais vous demander conseil parce que j’ai une leucémie myéloïde ». En fait, elle voulait savoir pourquoi elle avait cette leucémie. Pourquoi elle, et pas plutôt sa voisine. Elle voulait savoir ce qui s’était passé… Cette histoire me fait penser à ce qui arrive dans le système immunitaire et c’est de ça dont je veux parler.

Le système immunitaire choisit de faire des structures à l’infini avec les vingt ou trente mille gènes que l’on possède. Pendant le développement de chaque cellule du système immunitaire, il y a ce que l’on nomme des remaniements chromosomiques. C’est-à-dire que de façon programmée, les cellules lymphoïdes qui sont produites tous les jours par la moelle osseuse – et il faut savoir que 75 % de ces cellules sont éliminées tout de suite parce que les structures ne sont pas adéquates ou qu’elles attaquent le corps qui les élimine –, donc ces cinq milliards de cellules, pour qu’elles apparaissent, voient leur ADN cassé, recomposé, réarrangé de façon très précise. Très précise, car elles doivent présenter à la surface une « pince » : une structure de reconnaissance qui est capable d’identifier quelque chose de différent. Donc, dans notre moelle osseuse, tous les jours, on fabrique cinq milliards de cellules (la terre compte seulement six milliards et demi d’habitants). Cinq milliards de cellules donc, tous les jours, avec des pinces différentes. Et chaque cellule brise l’ADN, et le recolle. Et parfois, évidemment, comme lorsque l’on fait le ménage ou la cuisine, lorsqu’un verre est cassé ou un pot, parfois donc, il y a un accident. Alors, et on ne sait pas pourquoi, dans une cellule – et c’est le cas de la dame – deux chromosomes se recollent ensemble de façon atypique, hors programme. Là, en l’occurrence le chromosome 22 va se mettre avec un morceau du chromosome 19. On a alors une translocation nouvelle qui fait que cette cellule va se mettre à proliférer, à perdre complètement la raison, à croire qu’elle est toute seule et ainsi à pouvoir être la cible d’autres événements qui pourront l’engager vers la transformation maligne.

Elle est alors mégalomane en quelque sorte et elle envahit tout le corps. Et c’est là qu’apparaît la leucémie. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout ou vous êtes aussi ignorant que moi. Le système immunitaire ne fait face qu’à l’extérieur, aux menaces extérieures. C’est le seul système physiologique qu’on connaisse aujourd’hui qui prend des risques énormes en combinant, recassant les chromosomes et en faisant constamment des structures nouvelles. Et parfois, le prix que l’on paie pour ça s’appelle une leucémie, une tumeur du système hématopoïétique. Une cellule sur mille milliards, ça arrive. Et c’est assez peu au regard du peu de nombre de cas de leucémie myéloïde, du nombre de cellules et du nombre d’individus. (un cas sur cent mille individus). Et ça se passe dans le silence de l’activité lymphopoïetique, sans qu’on le sache.

Et personne ne sait encore pourquoi ça se produit chez l’un plutôt que chez l’autre. Ce que l’on sait en revanche, c’est que le système immunitaire ne reconnaît que les agresseurs extérieurs. Pas ceux qui viennent de l’intérieur. Le but du Système immunitaire c’est de surveiller l’extérieur et non de s’attaquer à l’intérieur. Il y a donc 75 % des cellules qui disparaissent et 25 % qui se baladent dans l’organisme, vivent quelques jours ou semaines. Et ces 25 % fonctionnent comme des patrouilles de CRS nouvellement formées qui assurent la surveillance et observent s’il n’y a pas un intrus : une bactérie, un virus.

Et il faut imaginer que les virus et les bactéries sont malins et très intelligents. Ils évoluent. C’est assez incroyable, mais dès qu’ils entrent dans l’organisme et qu’ils se divisent, ils inventent des tas de mécanismes moléculaires au niveau de leur ADN. Si vous voulez, à partir d’un microbe introduit à l’intérieur, ils fabriquent des microbes différents. Ce qui fait que le système immunitaire contre-attaque mais que sans arrêt l’ennemi mute, se transforme, fuit et lui échappe. Et vous savez qu’il suffit d’un virus ou d’une bactérie pour que l’organisme soit attaqué et menacé. Alors, je crois que Miro a peut-être raison quand il parle du cerveau. Mais le cerveau, c’est aussi celui qui vient en aide à un système immunitaire parfois pas assez préparé pour les combats. Et le cerveau se présente sous la forme des antibiotiques et des médicaments que l’homme fabrique pour faire face aux agresseurs. Le cerveau ou le David du combat…

Enfin, et je n’oublie pas la dame du train, mais la maladie la plus grande, la plus infectieuse, ce n’est pas le cancer, ça n’est pas alzeimer, c’est l’ennui. C’est la maladie la plus cruelle et elle frappe une majorité de la population qui est touchée de manière irrémédiable. Et aucune pharmacie ne peut rien contre ça. Peut-être alors, quand la fantaisie a disparu, il reste le théâtre.

Jean-Claude Weill

Pour finir encore

Ce numéro s’achève ; on me demande de le conclure. Si le mot d’ouverture ne s’était galvaudé en politique, j’aimerais l’employer pour finir (« finir encore ») parce qu’il qualifie l’attitude qui a été la nôtre, côté théâtre et côté science, pendant toutes ces années : ouverture du théâtre sur autre chose que ce qu’il est réputé être par tradition, sur autre chose que son répertoire et les affaires humaines qu’il a l’habitude de traiter sur sa scène. Ouverture parce que nous avons ouvert notre porte à des gens, – on a parlé ici principalement des scientifiques –, qui ne l’auraient peut-être pas poussée d’eux-mêmes, pour les intéresser activement (pour les « mettre dedans », interesse) à ce qui s’y passe. C’est ma perversité comme une autre et pas trop méchante de vouloir attirer au théâtre ceux qui l’ignorent (sens français et sens anglais) pour redonner du vif à nos sujets (les biologistes évidemment s’y entendent), de la même manière que j’aime m’adresser, plutôt qu’à la grande famille de ceux qui vont au théâtre, à ceux qui n’y vont pas. Ça fait du monde.

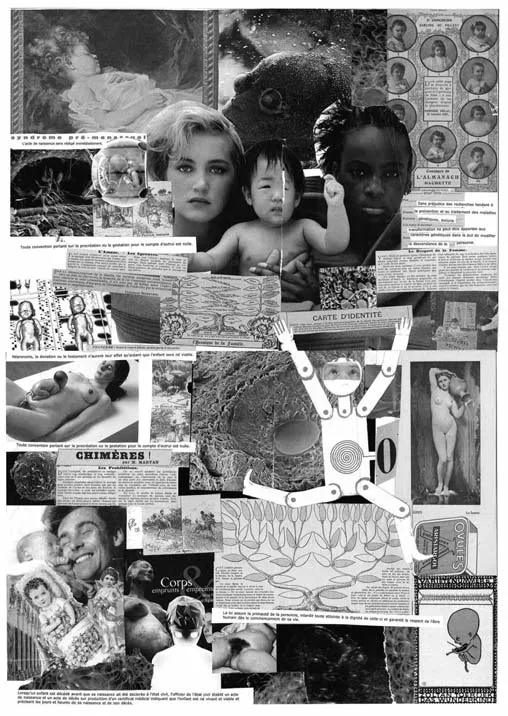

Georges Banu voyait dans TOURNANT AUTOUR DE GALILÉE, je l’ai rappelé, un spectacle testamentaire. Ce qui me reste de vie se mobilise, on peut le comprendre, pour lui apporter un amical démenti. Stendhal dessinait des petits pistolets en marge du manuscrit de la VIE DE HENRI BRULARD, seule sa curiosité pour ce qui allait advenir politiquement le retenant de se supprimer. Dans mon cas, et sans paraître trop ridicule, c’est sans aucun doute la curiosité pour ce qui va advenir de notre espèce qui me persuade de compter encore parmi ses membres. D’où s’ensuivent deux projets ; le premier, RE : WALDEN qui nous conduira dans les bois et dans la cabane de Thoreau pour nous demander comment on peut encore habiter notre planète, et pourquoi après avoir ardemment désiré dominer et être maître de la nature, nous sommes désormais enjoints de la sauver. Le second, NAÎTRE OU NE PAS NAÎTRE s’attaquera aux énigmes anthropologiques, paradoxes existentiels, apories juridiques de la procréation et de la filiation à l’heure où la technique relaie et complique la nature. La filiation ne hante-t-elle pas le théâtre occidental depuis ses commencements ? Souvenons-nous d’Œdipe, méditons encore le fameux « mieux vaudrait n’être pas né» ; suivons le fil jusqu’à Strindberg qui a beaucoup souffert de ne pas connaître les tests ADN (lesquels ne résolvent pas mais embrouillent davantage la question de la paternité); arrêtons-nous à Beckett :

Le fils : Pourquoi tu m’as fait ?

Le père : Je ne pouvais pas savoir que ce serait toi.

On pressent qu’on n’en restera pas là.

Il faut savoir terminer un numéro de revue. Il a été beaucoup parlé de la rencontre avec les scientifiques. Qu’ils aient sinon le dernier mot, du moins encore une fois la parole. Et laissons-là aux sciences humaines. J’ai dit que le dialogue était plus aisé avec les chercheurs des sciences dites dures qu’avec les philosophes, les anthropologues, les sociologues et autres penseurs des sciences dites, bizarrement, molles. Les textes qui suivent donnent un petit aperçu des différentes formes que leur intervention peut prendre : Jean Lassègue envoie une note après un « salon » (nous appelons ça comme ça) tenu à l’Odéon pour préparer le spectacle sur Galilée ; Philippe Descamps accepte d’écrire une petite fiction, commandée sous le coup de la lecture de son SACREDE L’ESPECE HUMAINE. Enfin, une conversation de travail peut s’engager, comme avec Philippe Descola, après la découverte, hasardeuse et nécessaire, d’un texte dans la bibliothèque mais dont on sait qu’il servira sur un plateau. Il me plaît d’en citer ici la fin pour la profondeur de champ historique qu’il ouvre, appelant à la rescousse le vieil Héphaïstos pour parler de demain. Une ouverture en effet.

Jean-François Peyret

Jean-François Peyret, Tournant autour de Galilée

À bâtons rompus et hors du plan de l’écliptique, quelques remarques à la volée tournant autour de Galilée :