1994 – 1996

PHASE DOCUMENTAIRE : période d’études, d’analyses, de lectures, de rencontres, de recherches d’images d’actualité et d’émissions consacrées au Rwanda et au génocide.

Conscients que ce qui nous avait été présenté comme information « objective » sur le génocide des Tutsi au Rwanda n’était, au fond, qu’un condensé plus ou moins subtil d’idées reçues et de mensonges avérés au service d’intérêts nationaux, nous n’en étions pas moins totalement ignorants : nulle histoire particulière ne nous liait à ce petit pays d’Afrique Centrale et songer à en parler nécessitait d’abord un grand travail d’études et d’analyse : le Rwanda, son histoire ancienne, son passé récent, sa culture, son peuple, nous étaient largement inconnus.

Menées, au départ, de manière flottante, nos recherches visent dans un premier temps à combler l’information déficiente : nous voulions comprendre, nous sentions que ce qui s’était passé au Rwanda était d’une gravité extrême et que cela nous concernait tous.

Elles deviendront plus résolues et systématiques au fur et à mesure que s’affirmera plus clairement l’intention de faire du génocide des Tutsi le sujet d’une prochaine création.

Le 14 novembre 1994 : une NUIT DU GROUPOV est organisée au Théâtre Varia à Bruxelles, en même temps que la présentation de LA GRANDE IMPRÉCATION DEVANT LES MURS DE LA VILLE de Tankred Dorst dans une mise en scène de Jacques Delcuvellerie.

Dans ce cadre, en prologue à sa performance vidéo LA MACHINE DE VISION – OU, BOUGE-TOI UN PEU, ROGER, Marie-France Collard propose aux spectateurs l’article du Monde Diplomatique Un génocide sans images – Blancs filment Noirs, paru en septembre 94. L’article est accompagné d’un agrandissement de la photo La honte de faire ce métier (voir page 5).

Jacques Delcuvellerie insère dans son geste OBSESSION, un volet sur le Rwanda.

Avril 1995 : création de LA MÈRE de Brecht, mise en scène de Jacques Delcuvellerie (reprise à l’automne 1995). C’est pendant les représentations de LA MÈRE que se prendra véritablement et s’affirmera publiquement la décision de travailler à une création sur le Rwanda.

Janvier 1996 : un premier scénario élaboré sur le sujet du génocide des Tutsi est développé et présenté par Jacques Delcuvellerie et Marie-France Collard en Assemblée Générale du Groupov. Il sera très vite abandonné.

Le 28 mars 1996 : vision de presse à la RTBF du film de Luc de Heusch : UNE RÉPUBLIQUE DEVENUE FOLLE (RWANDA 1894 – 1994).

Le 3 mai 1996 : première rencontre avec Tito Rutaremara ( membre fondateur du FPR, député ) à Bruxelles.

Septembre 1996 : demande d’aide à l’écriture en France, sous forme de résidence à la Rose des Vents de Villeneuve d’Ascq, pour Marie-France Collard et Jean-Paul Fargeau. Cette demande sera refusée.

1997

Février, mars, avril 1997 : premières rencontres de Marie-France Collard avec différents acteurs de la coopération avec le Rwanda, « spécialistes »

de l’Afrique des Grands et Lacs et rescapés du génocide, veillée de commémoration du génocide, le 7 avril, au Centre Culturel d’Auderghem.

Écriture d’un premier texte LES COLLINES DU SILENCE ( voir page 25 ).

26 avril 1997 : Lecture par Francine Landrain du texte LES COLLINES DU SILENCE de Marie-France Collard avec projection en continu du film LES MORTS NE SONT MORTS de Anna Van der Wée, d’après le livre de Els de Temmerman dans le cadre d’une NUIT D’ÉCRITURE FÉMININE proposée par le Cirque Divers à Liège.

Du 4 juillet au 20 juillet 1997 : premier voyage au Rwanda de Marie-France Collard.

Du 21 au 24 juillet 1997 : lecture par Janine Patrick du texte LES COLLINES DU SILENCE au Festival d’Avignon, dans le cadre des Folies Belgères.

Septembre et octobre 1997 : rédaction par Jacques Delcuvellerie et Marie-France Collard de la note d’intention du projet intitulé « Rwanda. La chevauchée furieuse1 » dont nous présentons ici le sommaire.

Intentions. Jacques Delcuvellerie.

Il nous fallait d’abord savoir et comprendre :

– Le génocide est un fait.

– La génocide est un fait singulier.

– La haine au Rwanda ne résulte pas de la structure

« ethnique » de la société, mais de l’intervention européenne depuis un siècle.

– Les politiques néo-coloniales de la Belgique et de la France, ayant conduit à un développement de tous les facteurs préparant le génocide, ces États, selon les moments, ont été des complices actifs, passifs, bienveillants ou aveugles, du génocide lui-même.

2. De quel point de vue oser parler, oser créer ?

3. Quelles dramaturgies de référence ?

Quelles dramaturgies en gestation ?

(voir page 50).

4. Quel Processus, quelles méthodes.

Carnet de travail. Marie-France Collard.

Extraits et notes de voyage du 4 au 20 juillet 1997 (voir pages 47 à 49).

Repères chronologiques.

Extrait de HISTOIRE D’UN GÉNOCIDE,

Colette Braeckman

Prologue ou l’épreuve du fantôme

Extrait de LE FANTÔME OU LE THÉÂTRE QUI DOUTE,

Monique Borie

Bibliographie, filmographie.

Décembre 1997 : première rencontre, dans le cadre du festival Voix de femmes à Liège, avec Yolande Mukagasana, dont le livre LA MORT NE VEUT PAS DE MOI a été publié dans le courant de l’année.

1998

Période dite « d’incubation » pour le groupe dramaturgique réunissant les artistes, acteurs, écrivains collaborant à la création ainsi que des observateurs amicaux (comme des témoins du travail en cours) : rencontre avec des rescapés, exposés de scientifiques, de journalistes, « spécialistes » de l’Afrique des Grands Lacs et ayant écrit sur le génocide, voyages au Rwanda.

Le 30 janvier 1998 : première réunion du groupe dramaturgique.

Résumé des motifs du projet, « questions / réponses » et discussion sur le dossier distribué à tous, « Rwanda. La Chevauchée Furieuse. Note d’intention », premières

esquisses et croquis de structures pour le décor, d’après un travail sur Piscator.

Le 17 février 1998 : réunion d’information et d’organisation du voyage d’avril 98 avec Solidarité Internationale.

Le 21 février 1998 : groupe dramaturgique :

visionnement du film de Luc de Heusch sur les prolégomènes du génocide, UNE RÉPUBLIQUE DEVENUE FOLLE. (RWANDA 1894 – 1994) et du documentaire

de Anna Van DerWée : LES MORTS NE SONT PAS MORTS.

Rencontre avec deux rescapés : Yolande Mukagasana, auteur du livre : LA MORT NE VEUT PAS DE MOI et Pacifique Kabalisa, ancien responsable à Kigali du bureau d’African Rights, rencontré à ce titre par Marie-France lors de son séjour au Rwanda.

Le 11 mars 1998 : groupe dramaturgique :

– Rencontre avec Colette Braeckman, grand reporter au journal Le Soir, correspondante pour le Monde Diplomatique, auteur du livre RWANDA. HISTOIRE D’UN GÉNOCIDE. Questions relatives à l’implication des États français et belge dans les périodes de préparation, d’exécution et d’après génocide. Interrogations sur les affrontements géostratégiques dans la région et sur la situation actuelle.

– Présentation par Jacques Delcuvellerie de la première structure du spectacle qui comprend une description des différents dispositifs : scénique, technique, musical.

Le premier projet de structure du spectacle :

Une ouverture musicale précède la première scène.

1. La survivante et les morts.

Le monologue de la rescapée est tel qu’il est présenté dans la notre d’intention d’octobre 1997, avec, vers la fin de son récit, le Chœur, représentant les morts du génocide, dispersés dans le public : ils chuchotent à leur tour des fragments de leur histoire, amplifiant ainsi un million de fois le récit de la survivante.

La suite du spectacle épousera la forme du plateau d’une grande émission télévisée du genre « La Marche du Siècle » avec présentatrice-vedette, panel d’invités, spectateurs faisant partie du dispositif, caméras, projecteurs, écrans T.V. et grand écran. L’émission

se déroule en direct, en deux temps.

2. Mwaramutse.

Première partie de l’émission en direct. Elle expose les événements majeurs qui ont troublé la vie quotidienne, économique et politique, de milliard d’individus depuis plusieurs semaines et dont la manifestation la plus universellement tangible est l’apparition de « fantômes » électroniques perturbant régulièrement les émissions télévisées de toute la planète. Ces fantômes électroniques ont été identifiés comme étant Rwandais, et, presque avec certitude, tous sont des victimes du génocide de 1994.

À travers l’évolution des messages, d’abord énigmatiques, factuels, puis, pour certains, nettement plus revendicatifs, bien qu’encore métaphoriques, il apparaît que ces morts ne trouvent pas la paix. Certains voient dans ces messages une demande, parfois formulée plus clairement par l’un des « fantômes électroniques », d’une information complète sur les causes et le processus du génocide : pourquoi ? pourquoi est-ce arrivé ?

3. L’agora du démon.

Cette partie représente le second temps de télévision où l’émission sur le Rwanda (histoire, structure sociale, évangélisation, colonisation, indépendance, république, guerre, génocide…) commence véritablement. Ni le contenu, ni les formes n’en sont encore détaillés.

Tout au plus, en sont évoqués les matériaux et les partenaires : le plateau T.V., le studio-off, le Chœur des Morts, la Scène de l’imaginaire, l’orchestre et les chanteurs, les « fantômes électroniques », le public. Où l’on se rend compte que la forme citationnelle

« hyperréaliste » de l’émission T.V. connaîtra de nombreuses perturbations.

4. Épilogue.

Plusieurs hypothèses sont en discussion, de l’épisode raciste dans une discothèque techno en Europe à la liste de portraits de responsables étrangers ou rwandais toujours en liberté, ou non jugés actuellement…

Le 18 mars 1998 : groupe dramaturgique : rencontre avec Tite Mugrefyia, psychologue, qui a travaillé, après le génocide, avec le Centre National du Traumatisme au Rwanda. Exposé sur les conséquences psychiques du génocide et les diverses formes de traumatismes rencontrées aujourd’hui, chez les enfants ou les adultes, dont une forme « d’errance » qui conduit certaines personnes à travers le pays, quittant leur maison un matin, en disant : « Je vais chez Tante…» puis oubliant qui elles sont et où elles vont…

Le 20 mars 1998 : Marie-France Collard rencontre Gasana N’doba2, qui deviendra un collaborateur et conseiller du projet. Il attire notre attention sur le titre, qui, n’est peut-être pas judicieux, car, fait-il remarquer, le mouvement extrémiste hutu a toujours cherché à parer ses plus sordides entreprises de désignations lyriques.

Ainsi, en 1959, les premiers pogroms ont été appelés le « Muyaga », ce qui signifie un vent terrible, une tempête. De notre côté, nous trouvions également que le terme

« chevauchée » pour un pays qui n’a jamais connu le cheval n’était pas non plus très adapté. Nous décidons de changer le titre.

Le 21 mars 1998 : groupe dramaturgique : rencontre avec Jean-Pierre Chrétien, directeur de recherche au CNRS : présentation de sa position développée dans le livre LE DÉFI DE L’ETHNISME, écoute de différents documents de la radio génocidaire RTLM – dont les messages en français du liégeois Georges Ruggiu, discussion autour du livre LES MEDIAS DU GÉNOCIDE.

Le 26 mars 1998 : groupe dramaturgique :

Luc de Heusch – ethnologue et cinéaste – présente le film 16 mm RWANDA, aujourd’hui introuvable, sur l’ancienne société rwandaise, illustrant l’ouvrage classique de Jean-Jacques Maquet LE SYSTÈME DES RELATIONS SOCIALES DANS LE RWANDA ANCIEN. Commentaires et débats sur l’organisation de l’état et de l’économie dans les régions centrales du Royaume, mise en lumière de certaines limites et simplifications dangereuses de l’anthropologie fonctionnaliste de cette époque (les années cinquante).

Du 3 au 19 avril 1998 : voyage du premier groupe au Rwanda, Jacques Delcuvellerie, Greta Goiris, Francine Landrain, Garrett List, François Sikivie, sous la conduite de Marie-France Collard et la collaboration de Martine Raymackers, de Médecine pour le Tiers-Monde à Kigali. (Laurence Gay les rejoint un peu plus tard).

Chaque voyage sera organisé de façon à rendre sensible le génocide et à approcher sa genèse à travers la rencontre de témoins qui, chacun à sa manière, l’éclaire par son parcours et sa spécificité : histoire, mise en place de l’ethnisme, 1959, rôle de l’Église, de la Belgique et de la France, les deux républiques, les réfugiés, la préparation du génocide, la guerre de 1990, etc.

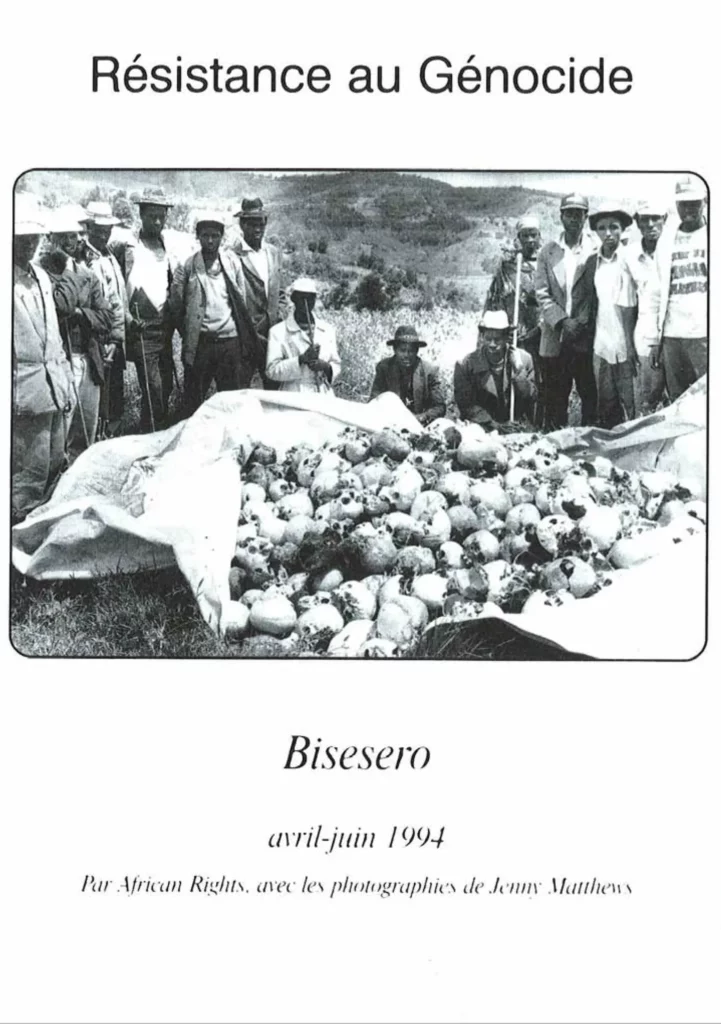

Le programme comprend, en vrac : visite de sites génocidaires : N’tarama, Nyamata, Murambi ou Bisesero, le Musée National de Butare, l’Université Nationale, l’IRST et ses chercheurs, les enquêteurs d’African Rights, Avocats sans frontières, les procès des génocidaires, des membres du FPR et de l’APR, un député MDR, les habitants et rescapés des collines de Runda, le projet de parrainage de Médecine pour le Tiers-Monde, l’école et les élèves de Kigese, l’Asoferwa, Ibuka, le Centre National du Traumatisme, un camp de solidarité ou le camp pour enfants génocidaires. À chaque fois, nous rencontrerons : Tito Rutaremara, Frère Jean Damascène, Privat Rutazibwa, Gamaliel Mbonimana, Denis Polisi ou Charles Murigande, Antoine Mugesera, le Docteur Karangwa, Bernadette Kanzahire, Casilde, Modeste, Marie, François, Bertin, Martine, Émmanuel.

Extraits du compte-rendu de voyage

« Le 5 avril 1998 : visite de la commune de Runda ( préfecture de Gitarama), où notre hôtesse, Martine, dirige un projet de coopération avec les femmes.

Rencontre pendant près de 3 heures avec une trentaine de veuves et quelques vieillards, survivants du génocide. Sans doute le choc principal de tout notre voyage.

Plus de la moitié de l’entretien, consiste à essayer de faire comprendre que nous ne sommes pas nos grand-parents et que nous désapprouvons la politique de l’État belge avant, pendant, après le génocide… Après 2 heures tout va déjà mieux, mais au moment de se séparer une femme nous lance : Quand vous aurez fait votre spectacle, envoyez-nous une cassette, que nous voyions si vous avez tenu vos promesses…

Nous assistons à la bousculade quotidienne devant la prison (800 personnes) où les familles doivent nourrir les détenus (parfois plusieurs heures de marche pour y arriver). L’ancien cachot communal (ivresse, rixes) pouvait contenir à peine deux ou trois individus… Le crime exceptionnel a tout bouleversé. (…)

Le 6 avril 1998 : découverte de la nouvelle brochure d’African Rights sur le massacre et la résistance dans les collines de Bisesero (plus ou moins 50 000 morts).

C’est cet endroit qui a été choisi pour la journée officielle de commémoration cette année. Le texte est bouleversant. Jacques Delcuvellerie propose à Garrett List d’en faire une composante éventuelle du spectacle.

Le 7 avril 1998 : journée de commémoration Nationale à Bisesero (préfecture de Kibuye) au bord du lac Kivu. La route traverse des régions dangereuses où les infiltrés assassinent chaque semaine, mais elle est évidemment très bien gardée en ce jour d’exception.

Notre bus a un moment suivi la voiture présidentielle et son escorte avec blindés. La colline choisie recevra un monument, une sorte de chemin de croix abrupt avec plusieurs énormes ossuaires, certains cadavres ne sont pas encore complètement décomposés, on ramassait encore des crânes le matin même, odeur effroyable, chaleur de plomb. Discours officiels… Diverses interventions plus ou moins lamentables de la « communauté internationale », le président Bizimungu leur met sous le nez quelques rescapés mutilés… Atmosphère ultra-tendue dans le bus de retour, on se moque de nous en kinyarwanda…

Sous la pluie torrentielle, dans la nuit, la route, dérapages, embourbements et précipices font complètement oublier les rebelles. (…)

Le 10 avril 1998 : visite du site génocidaire de Murambi (plus ou moins 30 000 morts, là, en une journée). Tous n’ont pas encore été retrouvés, la plupart sont dans des fosses communes. Le site lui-même tient en plusieurs centaines de corps blanchâtres ( la chaux), décharnés mais aux gestes et expressions parfaitement lisibles, étalés sur le sol ou sur des claies de bois : hommes, femmes, bébés pêle-mêle. Nous passons de salle en salle de cette école non terminée… Il n’y a rien à dire. Rien. C’était en zone Turquoise, on nous montre l’endroit entre deux bâtiments où était planté le drapeau français, les traces de leur feu de joie, c’est là qu’ils arrosaient de bière le succès de leurs opérations.

Retour, la nuit est tombée. Plus tard nous apprendrons qu’une heure après notre passage les rebelles ont mitraillé un bus sur cette route et la voiture du préfet (chauffeur tué)».

Jacques Delcuvellerie.

Le 14 mai 1998 : Le groupe dramaturgique se réunit une dizaine d’heures pour écouter et questionner ceux qui reviennent du Rwanda. Un plan de travail est mis

au point, il comprend différentes étapes où l’évolution du travail sera proposé à un public choisi. Nous l’appelons « Plan Mille Collines ». Des groupes de travail sont constitués en vue d’un premier moment : « La journée 200 collines » du 30 juin.

Le 12 juin 1998 : un nouveau document « Description succincte du dispositif dramatique du projet Rwanda » est disponible. Il reprend et détaille des éléments connus du futur spectacle à cette date : de la composition de l’orchestre à la structure du prologue, de l’émission T.V., etc. ( document écrit détaillant le premier projet de structure du spectacle tel qu’il a été présenté au groupe dramaturgique le 11 mars 1998 ).

Mai, juin 1998 : durant cette période, les groupes : écriture (Marie-France Collard, Francine Landrain, Jean-Marie Piemme), scénographie, costumes (Johan Daenen, Greta Goiris), musique (Garrett List), image (Marie-France Collard), se réunissent seuls, puis avec Jacques Delcuvellerie et Mathias Simons.

- La note d’intention peut être obtenue sur demande au Groupov. ↩︎

- Rentré depuis au Rwanda, Gasana N’doba y exerce la fonction de Président de la Commission des Droits de l’Homme, créée par le gouvernement Rwandais. ↩︎

- Le génocide tue toujours : des rescapés sont aujourd’hui encore tués au Rwanda et des femmes meurent maintenant du sida après avoir été violées pendant le génocide. ↩︎

- « Le secret de Dieu » deviendra plus tard « Sur les pentes du Golgotha », voir interview de Jean- Marie Piemme page 66. ↩︎

- Bien que le titre nous parut disqualifié, ces trois soirées étaient déjà programmées sous cet intitulé. Et nous n’en avions pas encore d’autre. ↩︎

- Source : MAUDITS SOIENT LES YEUX FERMÉS de Frédéric Laffont. ↩︎