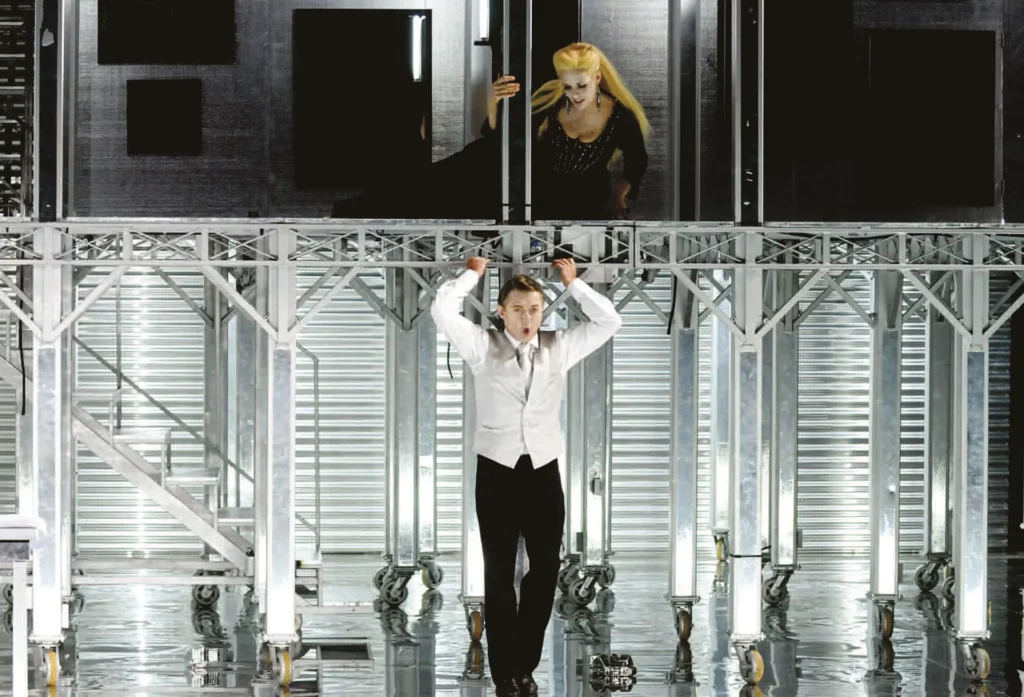

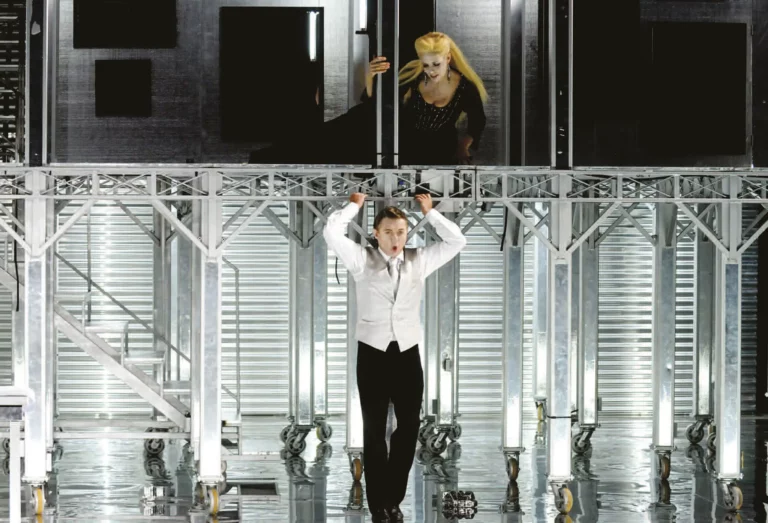

POÈTE AFFIRMÉ de la totalité, catholique et homosexuel flamboyant, homme d’influence dans la pensée et la pratique des politiques culturelles françaises : les lieux communs sur Olivier Py (né en 1965) abondent1. Ils ont été depuis longtemps identifiés, mais continuent de structurer les discours le concernant. « Choquer le bourgeois » ? Certains événements accessoires ont pu alimenter un tel dispositif : en 2005, l’utilisation d’un « hardeur » dans la bacchanale introductive assure une certaine publicité à son TANNHÄUSER et cinq ans plus tard, sa LULU s’est trouvée pour des raisons similaires « déconseillée à un public de moins de seize ans », formule inédite à l’opéra. Quels sont les traits les plus tangibles de cette supposée provocation, qui a toujours trait à l’«ob-scène », c’est-à-dire au spectacle ? Ce sont, pêle-mêle, la nudité exhibée, la sexualité manifestée, l’homoérotisme, la religiosité ostentatoire, l’entrelacement du sublime et du grotesque, le goût pour le simulacre et le travestissement, etc.

L’homme Py renforce cela : faune séduisant à la voix pointue, au verbe facile et brillant (« bavard », disent les uns ; « généreux », rétorquent les autres), auteur d’une pensée cultivée extrêmement rodée et susceptible de tendre au système, porté à la démesure, un brin narcissique, et volontiers exhibitionniste (dans un rapport inversement proportionnel à son scénographe de toujours, Pierre-André Weitz, qui semble quant à lui tendre vers toujours plus d’effacement), et omniprésent dans le champ médiatique français dès lors que l’avenir de la culture, entendue par lui comme socle de toute politique, est en jeu. Le tout relevé d’un esprit critique et d’un sens de l’autodérision certains, comme le prouvent ses ILLUSIONS COMIQUES (2006), pièce « métathéâtrale » dans laquelle, sous le signe joyeux et amer de la « vanité », il tenait plus ou moins son propre rôle, rejouant, déjouant, et relançant les lieux communs le concernant.

Pourtant l’univers théâtral d’Olivier Py montre une cohérence et un naturel qui lui confèrent une sorte de « classicisme ». Certes, l’activité menée par Olivier Py à l’opéra suit d’une dizaine d’années au moins celle entreprise sur la scène théâtrale. Néanmoins, il ne saurait être placé dans la catégorie, naguère illustrée de manière emblématique par Patrice Chéreau, des metteurs en scène d’abord issus du théâtre, et venus ensuite, avec des moyens propres à cet univers, régénérer l’art lyrique. La formation musicale de Py, à l’instar de celle de Weitz, est assez poussée, et sa mélomanie – voire sa lyricomanie – est indéniable. Il apprécie qu’il en aille de même chez ses acteurs, dont il attend qu’ils soient, concrètement mais aussi métaphoriquement, de « bons chanteurs ». Nourri des Pères de l’Église et de Claudel, Py a en effet développé une certaine « mystique de la vocalité ». Il n’a de cesse de rendre compte de sa fascination pour le chant : pour la nudité dans laquelle il place celui qui s’y adonne, ce qu’il appelle son « danger spirituel extrême» ; pour l’expression de ce désir dont il témoigne, de renouer avec l’unité perdue entre le son et le sens, la chair et l’esprit. À ce titre, il n’est pas de ceux qui discréditent le chanteur d’opéra au nom d’un supposé manque de crédibilité dramatique. Les impératifs de la musique ne sont pas pour lui contraires à ceux du drame.

Entre l’acteur de théâtre et le chanteur d’opéra, il laisse davantage supposer un enrichissement réciproque qu’une irréductibilité conflictuelle. D’une certaine façon, Py considère en effet que le second pourrait bien représ- enter le modèle du premier. Le chanteur d’opéra, victime des conventions aseptisées du cinéma et de la télévision, aurait perdu contact avec l’essence du lyrisme, dont il était pourtant le dépositaire premier ; dès lors, s’il veut retrouver ce qui lui appartenait originellement en propre, c’est paradoxalement vers l’acteur de théâtre qu’il doit se retourner, car c’est lui qui en aurait repris le flambeau.

Le dénominateur commun du théâtre et de l’opéra, le principe qui les unit, et qui pourrait servir à caractériser l’ensemble de la geste artistique d’Olivier Py, c’est donc le lyrisme. Quand il déclare qu’il se considère davantage comme un chanteur que comme un écrivain, il indique par là qu’il privilégie l’oralité sur la dimension proprement écrite du langage ; et quand il dit aimer en tout que « cela chante », c’est parce qu’il souhaite remettre en question ce que le langage peut avoir de trop rationnel, logique ou causal. On pourrait donc avancer qu’au logos – promu par les Lumières françaises – il préfère le mythos, poétique et musical, intuitif et polysémique, tel que vanté par les mystiques ou les romantiques allemands. Enfin, le chant, qui est selon lui vibration et incarnation, qui raccorde ce qui existe (le monde présent) à ce qui est (le monde éternel), possède une valeur existentielle et métaphysique : il concentre toute la douleur et toute la joie d’être au monde – ce qui, pour Py, va souvent de pair. Le lyrique apparaît alors chez lui comme le summum du « poétique ».

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)