« L’expérience d’une déconstruction ne va jamais sans cela, sans amour, si vous préférez ce mot. Elle commence par rendre hommage à ceux à quoi, à ceux à qui je dirais qu’elle s’en prend ».

Jacques Derrida, DE QUOI DEMAIN…, p. 17

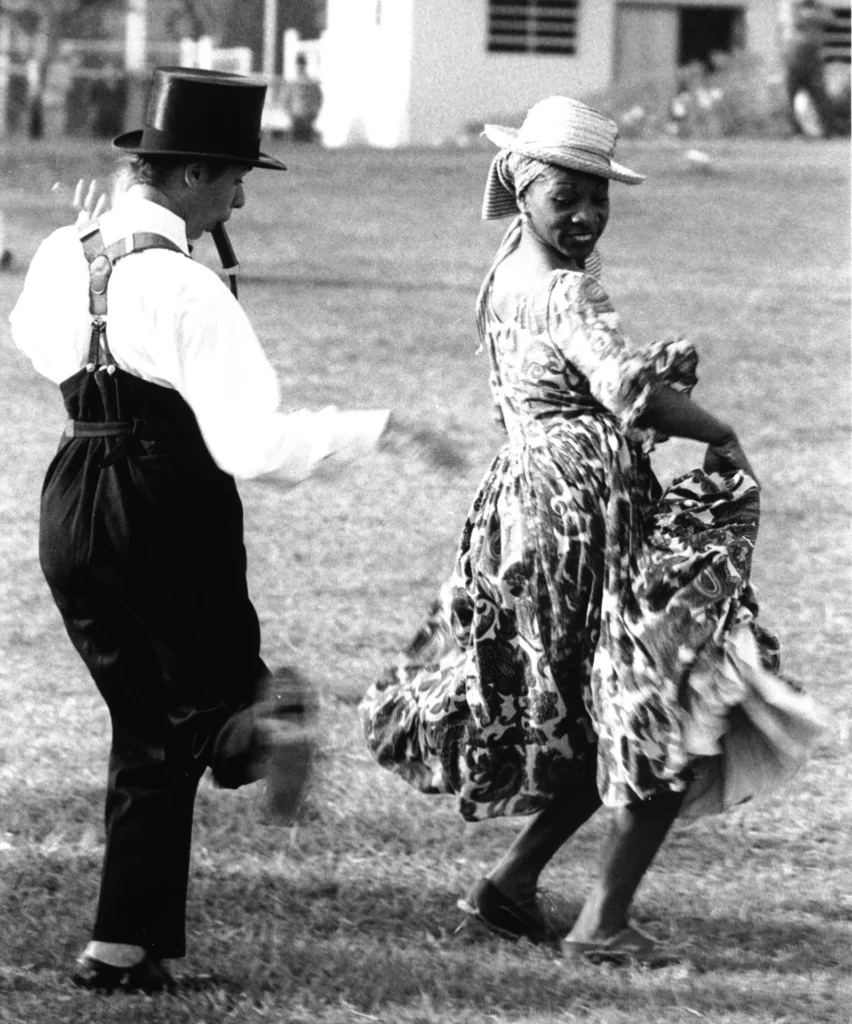

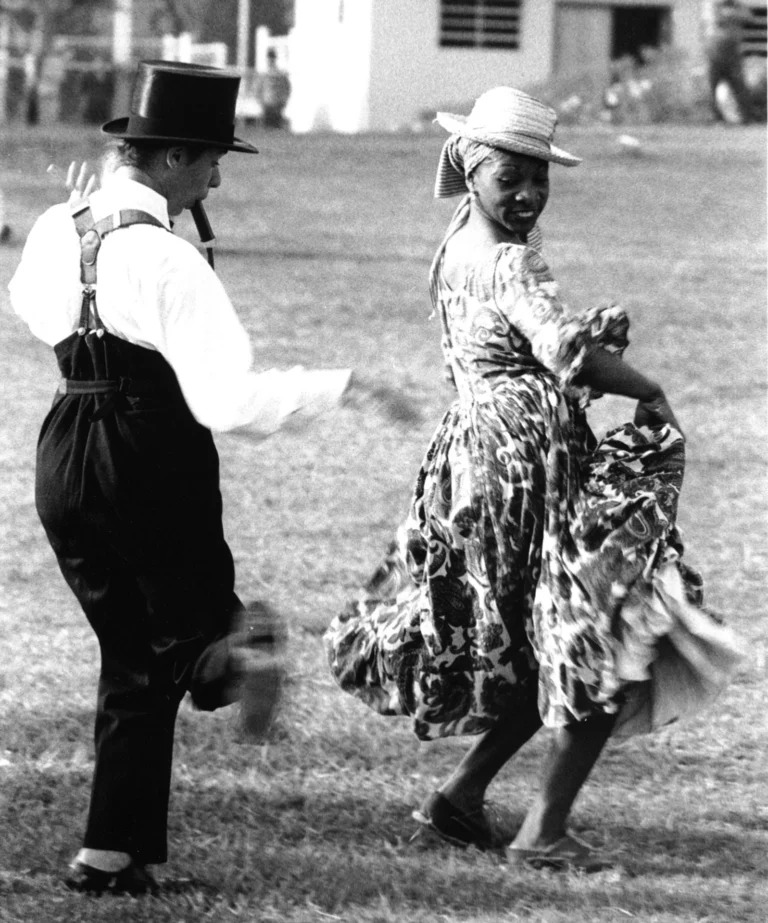

IL SUFFIT de regarder les gens dans le métro pour s’apercevoir que notre façon de marcher, de nous asseoir, de nous tenir debout, de parler, est différente selon que nous soyons un homme ou une femme. On pourrait s’amuser à faire quelques constats d’ordre général sur le maintien des corps dans les rames du métro du centre de Paris. Les femmes : jambes serrées voire croisées, les pieds posés droits ou vers l’intérieur, la tenue des bras près du corps. Elle « se fait étroite et use de peu d’espace ». Cette affirmation de Marianne Wex dans LANGAGE « FEMININ » ET « MASCULIN » DU CORPS : REFLET D’UN ORDRE PATRIARCAL (1979), est toujours d’actualité. Les hommes, en revanche, ont un maintien plus large des jambes, les pieds ouverts et davantage de distance entre les bras et le torse. Marianne Wex a pris sans être vue plus de deux cents photographies. En les observant, ou en s’observant nous-mêmes, on peut noter qu’au-delà des singularités, il existe dans les corporéités spontanées et inconscientes, des « techniques du corps » (Marcel Mauss, 1934), des habitus liés à la construction sociale des sexes. Habitus, le terme s’est répandu avec LE SENS PRATIQUE de Pierre Bourdieu (1980), et désigne ce que tout individu, si différent soit-il, partage avec les autres membres de sa société. Dispositif social intériorisé et tacite, « cet ordre des choses » (Bourdieu) s’est naturalisé et a pris l’apparence de l’inné. Or, la féminité et la masculinité ne sont inscrites ni dans l’anatomie, ni dans la progestérone et la testostérone, ni non plus dans les chromosomes X et Y 1.

Judith Butler écrit dans TROUBLE DANS LE GENRE : « Le genre est une affaire complexe de construction corporelle » 2. Cette complexité est également au centre des techniques corporelles des acteurs de l’Odin Teatret, dont l’entraînement quotidien s’assimile à un processus d’intériorisation. L’exigence particulière de ce training de l’acteur, surtout dans les premières années, le rend comparable à la construction du genre, qui elle-même le conditionne. Dans le façonnage masculin de cet entraînement de l’acteur survient alors la possibilité d’un « travestissement incorporé » – on croirait à un paradoxe – à l’insu de la femme actrice.

Construction de l’acteur et construction du genre

Les performances féministes des années soixante et soixante-dix se consacrèrent à gommer la séparation entre l’art et la vie. Exposer le quotidien, rendre visible ce qui constitue l’existence de la plupart des femmes, « faire du personnel, du politique », voilà leur cri de ralliement. Au rebours de cette démarche, à la même époque, Eugenio Barba théorise une autre technique du corps, « extra quotidienne », que l’acteur forge en accomplissant « dix ans de travail presque inhumain » 3, monotone, banal et répétitif. Eugenio compare cette forme « d’emprisonnement » choisi et conscient à celle d’un enfant qui commence à marcher : le rapprochement est significatif d’une ontogenèse de l’acteur, de son développement depuis ses premiers pas dans la salle d’entraînement jusqu’à son autonomie d’acteur dramaturge de ses propres matériaux scéniques.

Comment l’acteur parvient-il à « s’acculturer » à l’extra-quotidien ? En vivant une « fiction de la réalité », en distinguant dans une première phase de l’entraînement la « voiture du pilote » 4, le corps de l’esprit. Que cela veut-il dire concrètement ?

Prenons l’exemple de Roberta Carreri qui, dans sa démonstration de travail TRACES DANS LA NEIGE, effectue une roulade arrière au ralenti. Elle doit dans un premier temps penser à ralentir les moments de chutes, pour que, là où normalement la gravité dans une accélération involontaire nous entraîne à terre et nous fait perdre notre équilibre, le corps reste, en dépit de cette difficulté, dans le même tempo-rythme. L’acteur peut très bien ne pas savoir formuler pour les autres ou pour lui-même les complexités techniques ; il sait cependant les résoudre dans la pratique. Grâce à la répétition quotidienne de l’exercice, l’action ne sera plus réfléchie, le corps-esprit ne fera qu’un. Il se peut que l’acteur oublie même qu’il sait ce qu’il sait ; sa connaissance devient tacite, mémoire du corps, penser-agir.

Marcel Mauss, dans son célèbre article « Les techniques du corps », livre une vision exemplaire de construction performative de la féminité à travers l’incarnation de ses représentations : « Une sorte de révélation me vint à l’hôpital. J’étais malade à New York. Je me demandais où j’avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J’avais le temps d’y réfléchir. Je trouvai enfin que c’était au cinéma. Revenu en France, je remarquai surtout à Paris, la fréquence de cette démarche ; les jeunes filles étaient françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les modes de marche américaine, grâce au cinéma, commençaient à arriver chez nous (…).»

À l’aune de l’entraînement de l’acteur, le genre, dit Butler, est « une répétition stylisée d’actes », « il consiste davantage en une identité tissée avec le temps », une performance répétée dans laquelle « le temps prend corps » 5.

Judith Butler parle de « performatif» ; elle fait alors allusion à la notion d’énoncé performatif telle qu’elle a été définie par John Austin, linguiste, dans une conférence à Harvard en 1957 en le distinguant de l’énoncé constatif. L’énoncé constatif est vrai ou faux et décrit la réalité. « Il pleut » est un énoncé constatif.

Aussi bien pour John Austin que pour Grotowski dans la locution « arts performatifs », « performatif » se réfère au verbe anglais to perform « qu’on emploie d’ordinaire avec le substantif ‘action’». Habituellement, l’énonciation décrit une réalité préexistante au langage. Dans l’énoncé performatif, produire l’énonciation, c’est exécuter une action. « Je vous déclare mari et femme », « je baptise cet enfant Pierre », « je lègue mes biens à ma femme », sont des énoncés performatifs. Ils ne décrivent rien, ils n’ont pas de référent, et dire la chose, c’est la faire 6.

Or, le corps et le genre du corps, y compris dans la notion d’habitus de Pierre Bourdieu, y compris chez Foucault, sont présentés comme « passifs et pré- discursifs », une « surface gravée des événements »7. Le genre aurait donc toute l’apparence d’un constatif : on constaterait le genre d’une fille ou d’un garçon une fois que celle-ci ou celui-ci sont pour ainsi dire « fait », qu’il soit adulte ou enfant. Selon Judith Butler, le processus par lequel se construit le genre ressemble davantage à un ordre ou à une promesse : je te promets que je suis une fille, je te promets que je ressemblerai aux autres filles avec tous leurs attributs, etc. Le drag-queen, parce qu’il la révèle, permet de déconstruire la structure imitative du genre 8.

Comme le dit Roberta Carreri dans un entretien réalisé à Bergame en novembre 2003, « tu deviens, tu es, ce que tu fais ». Les techniques corporelles du genre et les techniques extra-quotidiennes de l’acteur de l’Odin Teatret sont des processus temporels de sédimentations successives.