Le sauvage et le baby témoignent, par leur aspiration naïve vers le brillant, vers le plumage bariolé, les étoffes chatoyantes, vers la majesté superlative des formes artificielles, de leur dégoût pour le réel, et prouvent ainsi, à leur insu, l’immatérialité de leur âme.

Baudelaire, ÉLOGE DU MAQUILLAGE

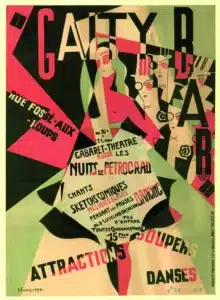

DES TALONS AIGUILLES de vingt centimètres, une robe sertie de strass et de fourrures colorées, des cils et des ongles démesurés, une série de rouges à lèvres fluorescents, des seins en latex, une perruque abondante, dans les loges des travestis de cabaret tout semble contribuer à concevoir une femme prête à endosser une archéologie de la féminité dans une excentricité assumée. La performance commence ici, ces tables et ces cintres encombrés suggèrent déjà la construction minutieuse d’une contrefaçon. Qu’il se réfère aux mythes de la féminité, de la blonde peroxydée à la diva d’opéra, ou qu’il œuvre à la confusion des genres en une figure plus floue, le travesti de cabaret ou de bar semble surgit de nulle part. La tradition du travestissement à été conservée dans ces cabarets dits « spécialisés », lieux de souillure pour certains, de liberté et d’invention pour d’autres, sans doute le vivier léger et dynamisant des citations du théâtre d’aujourd’hui. Ces emprunts réguliers du théâtre au cabaret sont-ils motivés par la volonté de parler à un plus large public ? Se limitent-ils à une référence au music-hall ou s’agit-il d’affirmer la permanence d’un esprit de subversion qui aurait quitté nos scènes ?

Le numéro de cabaret travesti est, dans une de ses formes les plus répandues, guidé par le morceau choisi, la chanson ou l’air d’opéra culte que le travesti rejoue en play-back. Les lèvres tremblantes d’émotion suivent outrancièrement les paroles de la chanson et les gestes qui soulignent chaque phrase sur-jouent la nostalgie de l’icône représentée. Qu’il s’agisse de Marilyn ou de La Callas, quand il s’affronte aux mythes, la démarche du travesti de cabaret est à la fois mimétique et parodique. Dans son désir de ressusciter la star devant nos yeux, il incarne surtout le souvenir archétypal de l’icône, adopte les poses que l’imaginaire commun s’est empressé de figer, se fie aux apparences en les exaltant.

Si notre regard est sollicité par la performance, s’agit-il pour le travesti de cabaret de se fondre à son modèle avec l’objectif d’être plus vrai que nature ou de rester dans l’entre-deux, la tension ambivalente du transformisme ? Guidés par une pulsion réaliste, les travestis de cabaret visent souvent la perfection, ne ménageant pas les effets de lumière, ressuscitant devant nos yeux une Jane Mansfield explosive ou une Édith Piaf en souffrance. Cependant, si le public salue la capacité de l’artiste à se confondre avec le modèle, la distance parodique est toujours là, dans la performance plastique et le maniérisme suscité par un play-back articulé qui rappelle l’expressionnisme du cinéma muet.

Les signes de la masculinité s’immiscent à travers la musculature d’une cuisse ou l’avant-bras d’une main gantée qui jurent avec le galbe pourtant irréprochable des hanches. Dans ses multiples déclinaisons, le travesti peut aussi chanter avec une voix volontairement masculine — grinçante et nasillarde — qui n’est pas sans rappeler la tradition corrosive du cabaret berlinois. Nous reste l’accord tacite qui nous fait jouer le jeu, cet horizon d’attente du spectateur qui ne veut pas choisir entre la pratique codifiée, la référence parodique au music-hall et sa volonté de croire à la métamorphose.

Dans certains cabarets, la distance est affirmée d’emblée par les réactions et les applaudissements des spectateurs qui portent la performance du travesti, la perturbent ou l’incitent à accentuer cette rhétorique du corps. Le travesti est quelqu’un que la salle encourage et qui en rajoute. Résidu des processions carnavalesques, comme pour s’intégrer à la parodie dans un esprit de fête partagée, les habitués n’hésitent pas à s’approcher de la scène. Un regard entendu, une pose lascive déclenchent des encouragements ou des rumeurs. Porté par un parterre de fidèles, le travesti tient compte de ces réactions et force le trait par une succession de poses, une émotivité en cliché où le tragique serait déposé dans un frémissement de lèvres ou l’ascension d’un geste maniérée qui vient recoiffer une mèche rebelle. La contrainte mimétique s’accommode là du conventionnel.