Le peintre a 35 ans. Son nom : Jean-Vincent Lombard. Après des études aux Beaux-Arts de Macon, il commence à traduire sa façon d’être au monde, aujourd’hui, en 1970, aujourd’hui en 1977, aujourd’hui en 1982. Etre de ce monde, l’interroger comme un damné, mettre à nu le réel, traquer l’intensité à vivre jusque dans l’instant ultime, saisir le premier souffle, le dernier peut-être, au fin fond, celui qui vous projette à nouveau dans une puissance à vivre, une conscience à vivre…

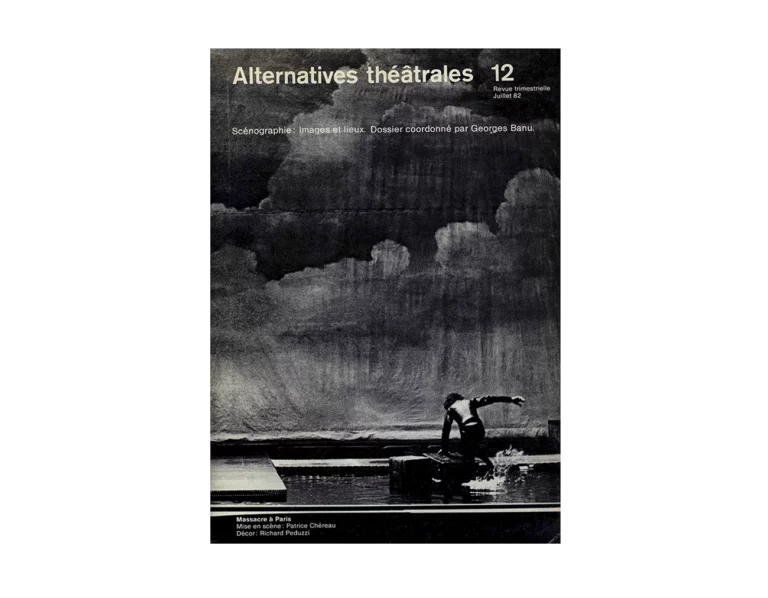

Parallèlement à sa démarche de peintre, J.V.L. conçoit les décors et les costumes des spectacles du théâtre de Bourgogne à Dijon, ceux de Dimanche et de L’entraînement du champion avant la course de Michel Deutsch ; Flaubert (L’Aquarium); Loin d’Hagondange de J.P. Wenzel par le Théâtre du Graffiti ; Doublages de J.P. Wenzel. En décembre 80, il réalise Le Zoo imaginaire, une création plastique monumentale qu’il prolonge en 82 par Le Zoo Urbain : (Studio Théâtre-image), une expérience un peu « hors du commun », destinée à intégrer au « zoo », matière morte, une « matière vivarte », un groupe de gens et leurs images, leurs bribes de mémoires, leurs débordements écrits, improvisés, visualisés. Une mise en scène et en mouvement d’un travail de peintre. Une rencontre possible entre la dynamique du théâtre et celle de la peinture.

Jean-Vincent Lombard : « La différence s’impose immédiatement. La peinture est une pratique solitaire alors que la scénographie est une aventure avec des gens, leur vécu ; cette confrontation-là me plaît. Dans le travail de théâtre, il y a plus de données qui entrent en jeu. Le peintre propose alors un matériau-image qui doit s’inscrire dans une pratique collective. La scénographie est un traitement particulier de l’image, propre à l’espace, qui doit fonctionner avec le discours d’une mise en scène. De plus en plus la dramaturgie de la scénographie remplace l’image unique. Pour un peintre qui travaille au théâtre, il n’y a rien à perdre ou à gagner mais des interactions constantes entre les deux pratiques. Quand on travaille sur un espace intéressant, il y a des prolongements, des renvois sur la pratique de peintre. Je ne conçois pas la peinture comme un objet terminé, un état final, mais une série d’étapes, même s’il y a chaque fois des choses très fouillées. C’est la même chose pour le théâtre. On a besoin de portions de flou sur lesquelles on peut investir son propre instantané. Ce qui est important pour moi c’est de pouvoir retrouver une démarche personnelle de peintre dans un travail de scénographie. Je n’ai pas de vérités, de messages mais des interrogations sensibles. Ça détermine une certaine façon de voir les choses. C’est pourquoi je procède par ellipses, par énigmes, par fragments. Ce qui me préoccupe c’est le bord des choses, des instants, partout où il y a une taille. Ça se traduit dans le thème ou dans la facture de la peinture. Des parts de non-dits. Eviter les états de faits, c’est un fonctionnement forcément mobile. La constante c’est ce qui concerne le monde d’aujourd’hui, les moments de violence blanche, d’extrême intensité. Dans le travail de la peinture il y a un rapport à l’intime qui se perd dans le travail scénographique. Ce qui m’intéresse, ce sont les images qui ont des échappées, la latence des choses. Le théâtre est une matière ouverte, constamment en projections sensibles. La peinture exige que le spectateur existe ou pas. Mon travail sur les fragments est soit un thème soit une constante qui se retrouve dans mon travail scénographique. »

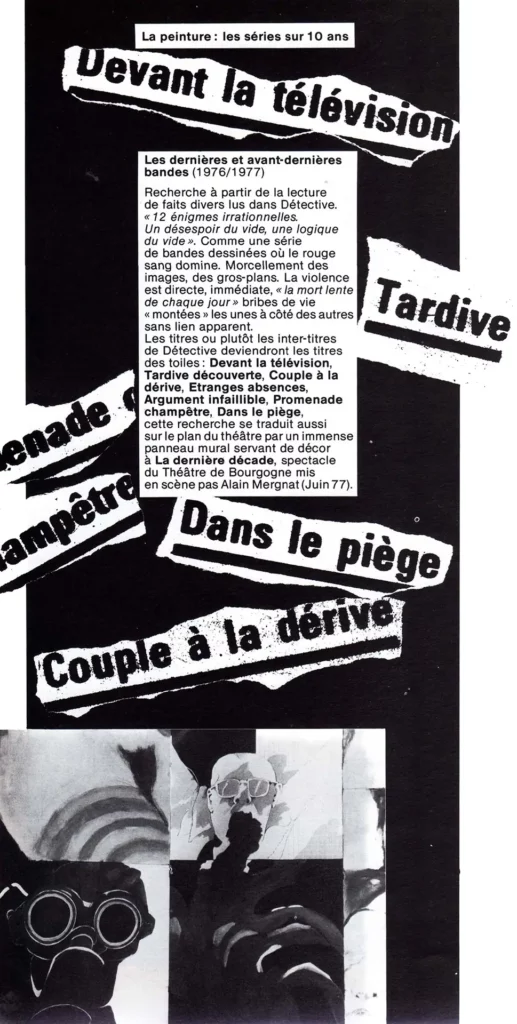

La peinture : les séries sur 10 ans

Les dernières et avant-dernière bandes (1976/1977)

Recherche à partir de la lecture de faits divers lus dans Détective. « 12 énigmes irrationnelles. Un désespoir du vide, une logique du vide ». Comme une série de bandes dessinées où le rouge sang domine. Morcellement des images, des gros-plans. La violence est directe, immédiate, « la mort lente de chaque jour » bribes de vie « montées » les unes à côté des autres sans lien apparent.

Les titres ou plutôt les inter-titres de Détective deviendront les titres des toiles : Devant la télévision, Tardive découverte, Couple à la dérive, Etranges absences, Argument infaillible, Promenade champêtre, Dans le piège, cette recherche se traduit aussi sur le plan du théâtre par un immense panneau mural servant de décor à La dernière décade, spectacle du Théâtre de Bourgogne mis en scène pas Alain Mergnat (Juin 77).

Dix-sept heures trente et après...

Jean-Vincent Lombard aboutit sa recherche sur la « bande dessinée » il s’en dégage et arrive à l’image unique, une mise en scène des signes raréfiés jusqu’à laver l’image de « ce fourmillement de choses que constitue le réel » (JVL) « une manière d’obliger le regard », de le capter, de le « purifier » en choisissant des « images dérisoires, simples, simplistes ».

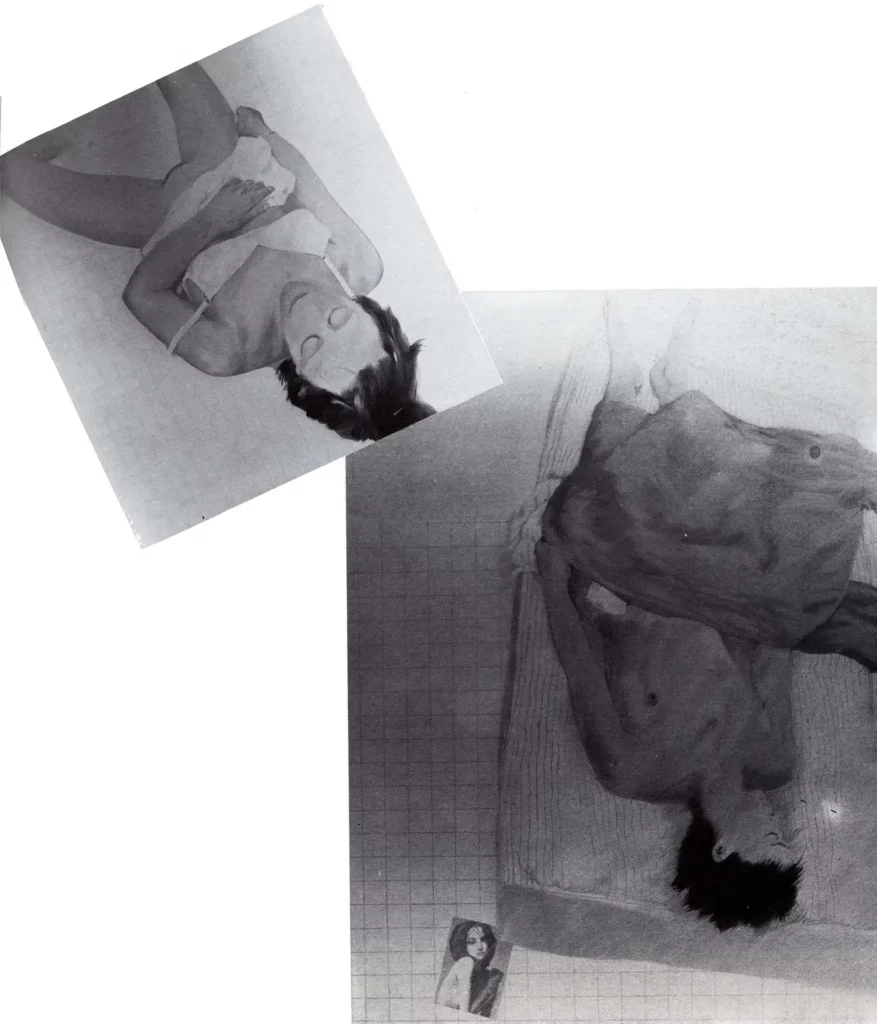

Sur fond de carrelages de salle de bains, cette « série » propose un autre rapport à la violence, plus indirect, moins lisible. La violence est dans l’imaginaire projeté sur l’image et pas l’image elle-même. L’image suggère un drame possible mais sans le dévoiler, sans le « représenter ».

Dix-sept heures trente…

(Jeune femme)

Elle dort le corps renversé sur le carrelage froid, les jambes entrouvertes… c’est l’été.. avant l’orage peut-être ; on cherche un contact froid… le linge blanc, peut être anecdotique, tout peut ici représenter un apaisement et pourtant en forçant un moment le regard, un malaise… on ne peut pas s’empêcher de penser que le linge cache une plaie, un drame… dessous… sous ce sommeil, ce calme apparent, une agonie peut-être, la mort.. mais ce n’est pas sûr…