Au Brésil, l’idée de « formation » a été une notion clé pour l’interprétation d’une société qui s’est toujours comprise comme la promesse d’une réalisation à venir, dont l’aboutissement se ferait au terme d’un processus plus ou moins continu de constitution et d’intégration des classes de population devant former la nation brésilienne1. En opposition à l’héritage colonial et esclavagiste, une telle perspective supposait un certain saut historique face aux cycles de modernisation qui donnaient leur teneur aux conflits constitutifs d’une formation incomplète et toujours reportée, lot propre d’une société structurellement inégalitaire dont la décomposition originelle avait servi de forme de contrôle des uns et de maintien par la force des privilèges des autres.

Le théâtre, en tant qu’art public, n’a pas fait exception à ce processus. L’idée d’un théâtre national a existé malgré la suppression des composantes qui auraient dû constituer la nation, à savoir, dans un ordre oligarchico-patriarcal : l’indigène, la femme, le Noir, le pauvre, figures du manque, suspectes, risibles, effaçables. Dans Teatro em progresso (Théâtre en progrès, 1964), Décio de Almeida Prado considérait le théâtre, par opposition à la littérature notamment, comme un work in progress. Une dictature plus tard, en 1988, année de promulgation de notre « Constitution démocratique », Prado, dans O teatro brasileiro moderno (Le théâtre moderne brésilien), se lamentait face à la prolifération des pratiques et des perspectives théâtrales : « Ce qui manque pour discipliner cette démocratisation possiblement bienfaisante de la culture qui convertit la quantité en qualité, c’est une doctrine centrale, un critère de jugement (…), une vision unitaire concernant la nature et la fonction du théâtre qui soit capable d’agglutiner et d’organiser l’effort collectif. »2

La Nouvelle République (1985 – 2018 ?) a avancé par le biais d’alliances entre le capital et le travail qui ont coopté les forces décisives d’une société brésilienne en conflit et régulée par les forces de police, société qui est devenue un laboratoire mondial pour le contrôle des populations dans un pays en état de guerre permanente. Dans Quem não sabe mais quem é, o que é e onde está, precisa se mexer (Celui qui ne sait plus qui il est, ce qu’il est et où il est, doit se déplacer, 2009) de la Companhia São Jorge de Variedades, un prologue avait lieu dans la rue, en plein milieu de journée, en direction d’une salle fermée. Mobilisant acteurs et spectateurs comme partenaires d’une marche qui n’annonçait plus de révolutions, ce prologue préfigurait le caractère presque clandestin d’un lien imaginaire avec les populations porteuses d’une énergie de transformation politique mais qui serait dévasté par les soulèvements de juin 2013 et l’émergence de forces néofascistes jusque-là apparemment contenues.

Le théâtre de groupe3 a été partie prenante de cette perspective critique à laquelle il est cependant venu ajouter un avertissement : nous sommes le pays du futur4, non pas parce qu’un jour nous arriverons « là » où quelque chose devrait avoir lieu, en suivant le modèle européen ou américain, mais parce qu’un jour le monde entier sera « ici » où nous avons toujours été.

En ce moment brésilien du monde, la désolidarisation des composantes de la société définit la façon dont la différence devient une inégalité.

Déjà dans les années 1980, certains sociologues avaient donné à ce processus le nom de brésilianisation du monde5. Il y a quelque chose de cette perception dans O nome do sujeito (Le nom du sujet, 1998) de la Companhia Do Latão. Sur scène, une partie de cette désagrégation structurelle et structurante se révélait progressivement comme le projet d’un pouvoir qui comprenait, à sa manière, la façon dont nos archaïsmes avaient défini la teneur de notre modernité.

Ce fut l’une des premières réponses du théâtre face à cette destruction de la vie sociale et culturelle entreprise depuis les années 1990 que le critique Roberto Schwarz a qualifiée de « casse néolibérale » et que le sociologue Francisco de Oliveira a développée : démantèlement des droits, dépolitisation des différends, flexibilisation et précarisation des relations au travail, délégitimation systématique des discours, pratique au niveau de l’état de la violence comme médiation des conflits, dilapidation des fonds publics, déréglementation et transfert dans le secteur privé d’actions qui définissaient auparavant l’État6. Cette casse désigne aussi le lieu où les voitures en fin de vie sont démontées, démantelées afin que leurs pièces soient récupérées voire revendues, processus qu’on appelle en anglais : « cannibalisation ». Exprimé ainsi, comment ne pas y voir, dans ce moment brésilien du monde, notre modernisme à rebours et son idée d’anthropophagie7 ? On pourrait dire que le théâtre des années 2000 jusqu’à présent a été à la fois la conséquence et la réponse à un tel processus : un théâtre post-cannibalisation.

On a vu ainsi l’émergence sur scène de thèmes, jusqu’alors absents ou traités selon une solidarité de classe imaginaire, représentés sous la forme d’allégories que faisaient des acteurs médiateurs dans une relation entre étonnement et confrontation avec des spectateurs apparemment impliqués dans ce qu’ils voyaient. Ce fut le cas de Frátria Amada, pequeno compêndio de lendas urbanas (Fratrie Bien-Aimée, petit recueil de légendes urbaines, 2006) du Núcleo Bartolomeu de Depoimentos dans lequel la scène, fusionnée avec le langage hip-hop, devenait une sorte de rituel de conversation avec les morts. La différence se présentait alors comme une impasse : le théâtre était une fois de plus confronté à une « vie nationale » ravagée par les intérêts de forces sociales prédatrices. Le lien évoqué plus haut était-il toujours imaginaire ?

C’est la question que posait Orestéia, o canto do bode (Orestéia, le chant du bouc, 2007) du Grupo Folias en faisant le constat qu’il devenait nécessaire de s’engager dans les luttes sociales, bien que la limite de cet engagement était fixée par le besoin d’obtenir des garanties de conditions de production minimales, supposant des alliances à venir. Cela n’a pas pris la forme d’une conscience radicale et, pourtant, les conditions effectives de production ont poussé les groupes dans un champ de tensions qui a abouti à un nouveau cycle de politisation. Des espaces de travail improvisés se sont multipliés dans les villes comme alternative à l’absence d’espaces officiels, transformant les salles de répétition en espaces de représentations, en lieux de rencontre et de mobilisation. La portée de cette expérience a été évidente dans le cycle de rencontres Próximo Ato (Prochain acte) qui, entre 2006 et 2009, a traversé le pays et qui, la dernière année, a réuni à São Paulo 140 collectifs de tous les États.8

Mais cela s’est produit à un moment où les arts s’avéraient être également une sorte de laboratoire pour des pratiques de précarisation du travail incessantes, avec la liquidation d’un syndicat d’artistes auparavant actif dans la lutte contre la dictature et mobilisé dans le processus d’ouverture politique, en plus du déplacement des formes publiques de financement vers l’initiative privée. À rebours de ce mouvement, une logique de production est apparue au début des années 2000 : lutte pour les fonds publics comme forme de politique culturelle permettant la continuité de la production théâtrale, approfondie sous Lula, et en voie de destruction en cette période sous Bolsonaro ; soutien ponctuel aux productions selon des pratiques curatoriales gérées par le SESC (Service Social du Commerce, entité patronale financée par transfert d’impôts). Un cas exemplaire, toujours à São Paulo, conséquence de la lutte des artistes organisés dans le mouvement Arte Contra Barbárie (Art Contre Barbarie), a été l’adoption, en 2002, d’une loi de soutien à la recherche et à la production qui a garanti la survie de dizaines de collectifs, mais a aussi révélé une sorte de limite : comment généraliser ces conditions de travail, de production et de consommation ?

Dans une sorte de convergence, il semble que sont indissociables les destins d’un camp progressiste constitué à la fin de la dictature, au gré des alliances capital-travail, et du théâtre qui s’est constitué dans ce contexte.

Ce qui était encore un thème est devenu une véritable expérience de confrontation au sein de mon groupe, le Teatro de Narradores, lorsqu’en 2016, avec un petit groupe de jeunes Haïtiens installés au Brésil, nous avons fait avec le spectacle Cidade Vodu (Ville vaudou) une sorte de chronique qui montrait l’horreur raciste, tout en exposant l’intervention de l’ONU en Haïti commandée par des militaires brésiliens, ainsi que l’expérience de la confrontation avec le racisme à la brésilienne. Mais c’est avec les collectifs de théâtre noirs, comme Os Crespos, que j’ai vu la scène se redimensionner.9

Ancrées dans des territoires – bidonvilles, banlieues, squats– assiégés par la police, les milices privées et les trafiquants, les populations pauvres et noires vivent l’expérience post-cannibalisation : l’explicitation de la mort comme forme de gestion de la vie. Le athéâtre noir a été le front avancé d’une lutte pour exposer sans trêve cette impasse qu’est devenu le pays du futur.

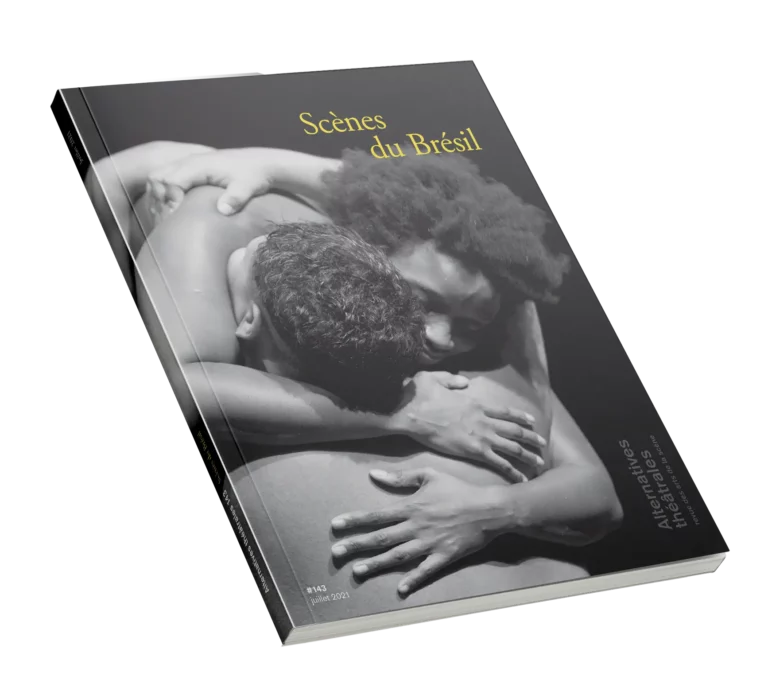

On voit sur scène une espèce de transitivité entre une narrativité multiple et une force performative, dialectiquement tendue par la relation qu’entretiennent entre eux les matériaux, les procédures et les formes. Le caractère testimonial de la représentation devient perspective, souvent à mi-chemin entre mélodrame et révolte : le mélodrame n’est pas ici une simple falsification de l’expérience, mais un symptôme à affronter puisque ce sont les relations qui engendrent des lieux et des victimes.

L’idée selon laquelle l’émergence de sujets jusqu’ici niés par la scène – des sujets qui donneraient de la chair aux œuvres et tisseraient des rapports sans précédent avec le public, serait le signe d’une formation en cours, est réfutée par l’évidence qu’une telle émergence rend explicite l’état d’urgence dans lequel se réalise la vérité d’une société depuis toujours gérée selon la logique de l’exception. À travers ce théâtre, des scènes trans, féministes, des perspectives issues de matrices indigènes émergent – une résurgence brésilienne, si l’on entend par là l’existence de sujets qui ont résisté aux pratiques de ce laboratoire de contrôle et de production de la mort qu’on appelle Brésil. En 2020, Grace Passô – qui en 2006, avec le Grupo Espanca!, avait écrit Amores surdos (Amours sourdes) sur le rêve nocturne que représente la sociabilité brésilienne, racontée dans ce spectacle du point de vue d’un somnambule – est revenue sur ce thème, mais cette fois-ci dans un court métrage, República (République). Dans ce film, une fois de plus, le Brésil est un mauvais rêve et il est nécessaire de savoir qui rêve afin de se réveiller enfin. Mais pour voir quoi : le théâtre d’une société qui n’existe déjà plus ou celui d’une société qui reste encore en jeu ?

Traduit du portugais (Brésil) par Sebastião Nascimento.

- Cette idée traverse au Brésil toute une tradition de pensée, marquée notamment par Gilberto Freyre dans Casa-Grande & Senzala en 1933 (Maîtres et esclaves : la formation de la société brésilienne, titre de la traduction de Roger Bastide), Sérgio Buarque de Holanda dans Raízes do Brasil (1936, Racines du Brésil) ou encore, en littérature, Antonio Candido dans Formação da literatura brasileira : momentos decisivos en 1959 (Formation de la littérature brésilienne : moments décisifs). ↩︎

- Décio de Almeida Prado, Teatro em progresso : crítica teatral (1955 – 1964), São Paulo, Perspectiva, 2002 ; Teatro brasileiro moderno, São Paulo, Perspectiva, 1988. ↩︎

- Sur les théâtres de groupe au Brésil, voir l’article de Luiz Fernando Ramos pp.12 – 19 dans ce numéro ainsi que les entretiens avec Janaina Leite, Grace Passô, Gisele Soares, Leonarda Glück et Sergio Siviero pp. 88 – 93. ↩︎

- Expression qu’a notamment utilisé Stefan Zweig dans Brésil, terre d’avenir. ↩︎

- Paulo Eduardo Arantes, « A fratura brasileira do mundo », in Zero à esquerda, São Paulo, Conrad Editora do Brasil, 2004. ↩︎

- Francisco de Oliveira, Crítica à razão dualista/O ornitorrinco, São Paulo, Boitempo Editorial, 2003. Francisco de Oliveira et Cibele Saliba Rizek (dir.), A era da indeterminação, São Paulo, Boitempo Editorial, 2007. ↩︎

- En effet, l’anthropophagie rituelle, dans son processus d’accueil, de dévoration, déglutition, digestion d’un autre élu, choisi pour ses qualités, peut être vue comme une action de démantèlement et de casse d’un individu dont le but est d’en garder pour soi – en soi – les meilleures parties. En complément, et au sujet du rapport de l’anthropophagie au modernisme brésilien, voir la note sur le Manifeste anthropophage dans l’article de Luiz Fernando Ramos dans ce numéro, pp. 12 – 19. ↩︎

- Nous avons organisé ces réunions et enregistré le processus et les réflexions qui s’y sont déroulées dans l’ouvrage suivant : Antônio Araújo, José Fernando Peixoto de Azevedo et Maria Tendlau, Próximo Ato : teatro de grupo, São Paulo, Itaú Cultural, 2011. ↩︎

- José Fernando Peixoto de Azevedo, Eu, um crioulo, São Paulo, edições n‑1, 2018. ↩︎