Depuis maintenant une dizaine d’années, Camille Mutel développe, avec sa compagnie Li (luo), un travail chorégraphique singulier, où à la densité de présence et à la précision du mouvement se mêle le trouble qu’elles suscitent dans la mise en jeu du regard, et du désir qui le sous-tend. Cette présence du corps tire sans aucun doute chez Camille Mutel sa force de sa formation au butô1, qui a marqué son parcours : une corporalité élémentaire et tellurique, en lien organique avec l’espace et le temps dans lesquels elle s’inscrit, capable d’atteindre à une dimension mythique et archaïque. Peut-être la danseuse et chorégraphe tire-t-elle également du butô une partie de son travail sur la nudité, qu’elle emmène cependant ailleurs. Car là est la singularité de ses créations : Camille Mutel danse nue – tout d’abord, plusieurs années durant, en solo, et plus récemment à plusieurs (duo féminin pour Soror, duo masculin-féminin élargi en trio avec la présence d’une chanteuse pour le récent Go, go, go, said the bird…, petite communauté sans doute pour la prochaine création). La nudité féminine qu’elle expose alors questionne et active la présence de son corps de danseuse dans le rapport qu’il instaure avec le regard porté sur lui, l’érotisme qu’il suscite et avec lequel il joue dans un rapport spectaculaire labile, entre évidence et piège, entre proche et lointain.

La nudité dans les spectacles de Camille Mutel est en effet non pas exhibée, mais exposée : elle s’offre au regard tout en y échappant, s’y soustrayant, d’un même mouvement. Jouant de la perception du spectateur, et du désir que le corps ainsi manifesté peut susciter, elle convoque une présence qui se donne paradoxalement dans son retrait – qui se constitue comme objet du regard pour mieux échapper à sa saisie. Symphonie pour une dissolution, en 2008, construisait ainsi le mouvement de ce que la chorégraphe appelait « la fin de la comédie féminine » : l’épreuve du manque et de la séparation y entraînait le choix de l’érotisme et sa mise en spectacle, pour se retourner cependant en son renoncement, en un « détachement progressif du système de théâtralisation des moyens employés à se relier ; particulièrement ceux de la séduction »2.

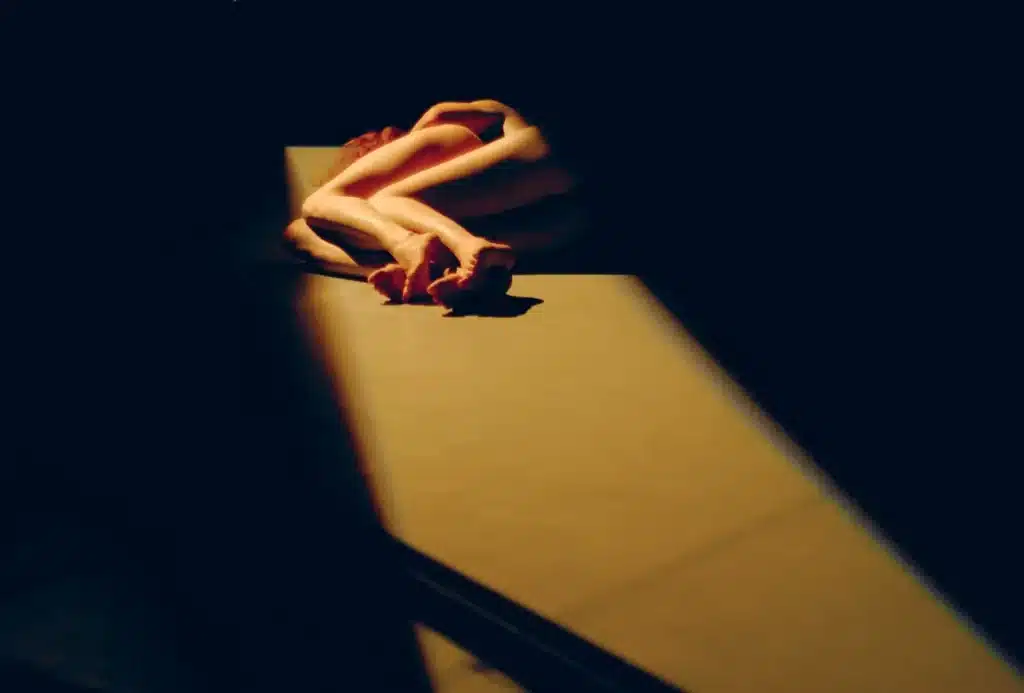

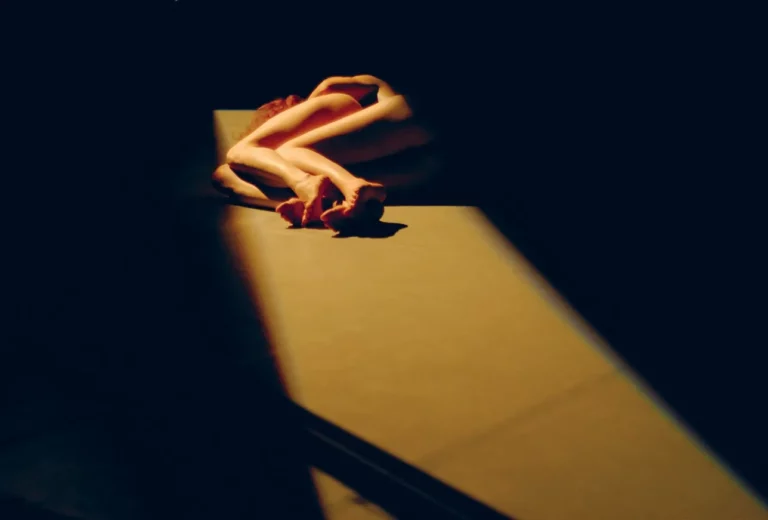

Dans ses solos des dernières années3, c’est une telle exposition – « dissolution » qui s’opère chez Camille Mutel : par la tenue d’un mouvement lentement étiré où le déploiement fait muer, par touches infimes mais continûment, l’image d’un corps comme déplié et montré sous tous ses angles (Effraction de l’oubli) ; en se fondant avec la matière de l’espace et du son jusqu’à donner l’impression d’une indistinction onirique (Etna !) ; par le jeu plastique sur l’ombre et la lumière4 dans lequel le corps se donne et se soustrait de manière fluctuante à la visibilité, ou se révèle fragmentairement, par bribes, comme morcelé dans l’impossibilité de la constitution de la globalité d’une image ; mais aussi par le jeu de doubles du duo Soror (avec Alessandra Cristiani), où les deux corps, initialement comme tombés de l’obscurité des cintres, entrent dans un rapport en miroir ambigu, à la fois de fusion et de distinction, de gémellité et de rivalité.