« L’EXERCICE de la musique chorale est une expérience importante à faire ; ce n’est pas rien de chanter avec d’autres, ça oblige à sortir de soi, cela supprime une certaine sorte de respect humain et toute timidité. »1 Cette remarque de Pierre Guyotat sur la musique concerne tout aussi justement le théâtre. Comme si le chœur défaisait la distinction entre dire et chanter. Cette obligation de sortir de soi n’y est pas pour rien : ne plus maîtriser, seul, les ressorts de notre individualité, les livrer à l’espace commun – voilà qui métamorphose l’humain en profondeur. La remarque de Guyotat donne à penser ce qui fonde la réalité du chœur en général, théâtral ou musical. Et celui de Gabily, que nous allons évoquer ici, n’échappe pas au schéma esquissé. Expérience, chant, sortie de soi, perte du respect de l’individu, suppression de toute timidité.

Pierre Guyotat enchaîne en précisant que la musique chorale est peu présente en France. Il l’explique par « l’esprit individualiste français » (l’une des formes les plus abouties du logos grec, parole et raison mêlées), qui résiste sans aucun doute à toute forme de sortie de soi. S’y ajoute également la laïcité, qui a déplacé toute forme d’expression religieuse en dehors de la sphère publique. Or le chœur est d’origine essentiellement religieuse, et même lorsqu’il est déplacé en dehors de tout contexte cultuel, son empreinte reste souterrainement active. C’est bien ce qui se passe dans l’évolution de la tragédie grecque, où le chœur s’amenuise à mesure que grandit la figure individuelle du citoyen athénien, s’arrachant du fond mythologique des dieux régisseurs.

Le chœur serait donc un dispositif théâtral au passé, un monde enfoui qui ne permet pas d’articuler l’avènement du monde occidental, fondé sur la raison individuée, ou s’individualisant. Et il faut bien admettre que l’histoire du répertoire dramaturgique européen, durant plus de deux millénaires, confirme pleinement cette hypothèse. Le chœur a déserté les scènes du théâtre, pour laisser la place à toutes les formes du logos incarné dans l’individu.

L’histoire du vingtième siècle, dans le monde comme dans le monde du théâtre, n’aura pas été autre chose qu’une mise en crise de ce logos prétendument civilisateur. Or, qu’aura-t-il produit, sinon la quintessence en acte de la destruction généralisée, à l’échelle du monde, mis en guerre contre lui-même – avec la solution finale comme ultime horizon ? Rien d’étonnant, si le théâtre dans ses postes les plus avancés, s’est mis à produire des formes qui dénoncent, ou accusent ces formes « logiques » du langage. Artaud, Jarry, Beckett, Ionesco, Genet, Novarina, Py ou Gabily – autant de tentatives, qui prennent des formes très différentes pour dire à chaque fois une seule et même chose, entêtante : le monde du langage n’a pas su nous sauver du pire. La langue de raison n’a su que produire le plus terrifiant des délires. Les poètes ont répondu à la langue. Chacun avec la sienne. Et c’est là que le chœur redevient une catégorie esthétique possible pour notre monde présent.

« Celui qui ne sait plus parler, qu’il chante !

Il suffit qu’une petite âme ait la simplicité de commencer et voici que toutes sans qu’elles le veuillent se mettent à l’écouter et répondent, elles sont d’accord.

Par-dessus les frontières nous établirons cette république enchantée où les âmes se rendent visite sur ces nacelles qu’une seule larme suffit à lester.

Ce n’est pas nous qui faisons la musique, elle est là, rien n’y échappe, il n’y a qu’à s’adapter, il n’y a qu’à nous y enfoncer jusque par-dessus les oreilles. »2

Ce sont les mots de Dona Musique, dans la troisième journée du SOULIER DE SATIN. Nous sommes au milieu de l’Europe, au cœur de l’Europe en guerre, et Musique donne la voix. Elle indique un sens pour tous ceux qui ne sont plus capables de parler – pour tous ceux que le monde empêche de parler. En quelques vers elle formule l’exigence absolue d’un poème tenu à la hauteur de notre époque. Et ce qu’elle décrit n’est pas autre chose que la forme même du chœur. Il n’y a aucun hasard dans le fait que L’ÉCHANGE de Paul Claudel ait été l’un des premiers travaux«montrés »3 de Didier Gabily. Cette traversée devait s’avérer largement fondatrice. Et la langue de Claudel n’a jamais cessé de roder, dans les greniers de l’écrivain Gabily. Il prend à la lettre le conseil de Musique : « Celui qui ne sait plus parler, qu’il chante ! », précisément parce qu’il a parfaitement saisi les impasses de nos dramaturgies, politiques et esthétiques.

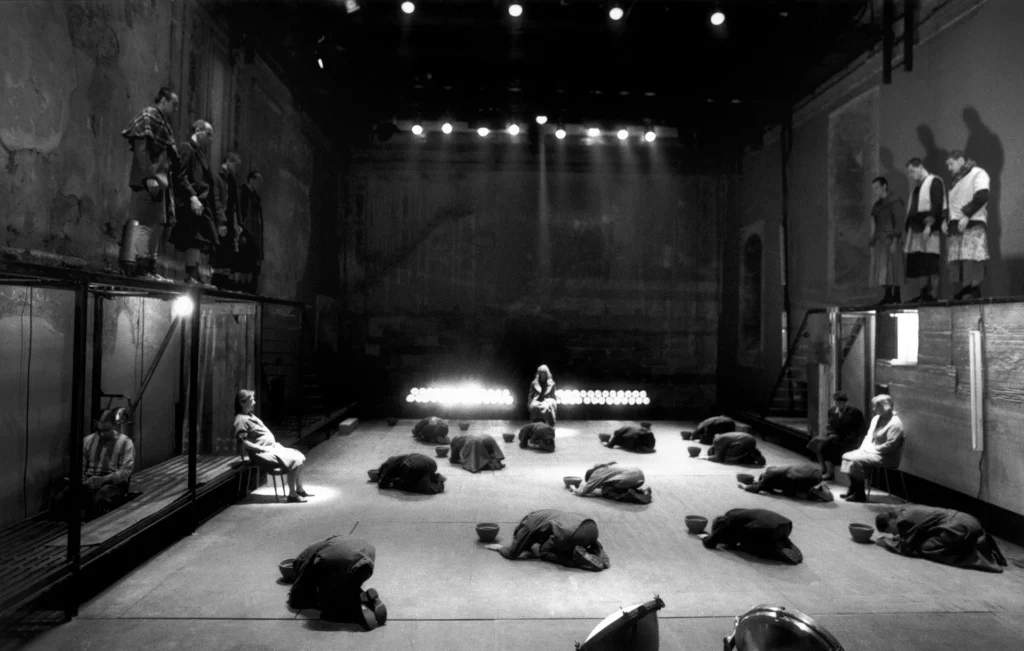

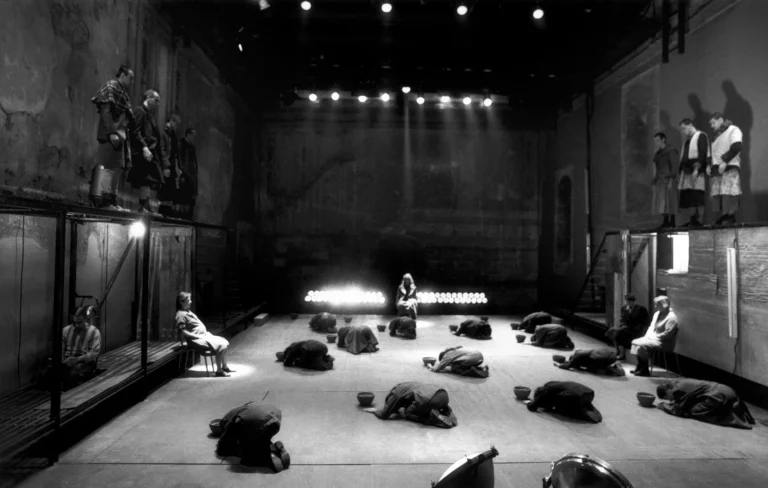

Le dispositif du chœur est sans doute l’avancée la plus aiguë de l’œuvre de Gabily. Contrairement aux idées reçues, le chœur tel qu’il s’en empare n’est pas une parole globale et collective ; c’est un étrange éclatement, un dessin qui apparaît brutalement, même s’il était déjà là, à vue, sans être vu. Des lignes, de simples lignes, irradient, dégagent lentement des points aveugles qui se gonflent de sens. S’opère alors comme une recomposition des éclats. Plus exactement leur reconstitution, parce que la totalité n’est jamais donnée, une reconstitution qui aura peut-être lieu, pour celui qui regarde, si par chance l’œil se promène, nomade, de long, en large.