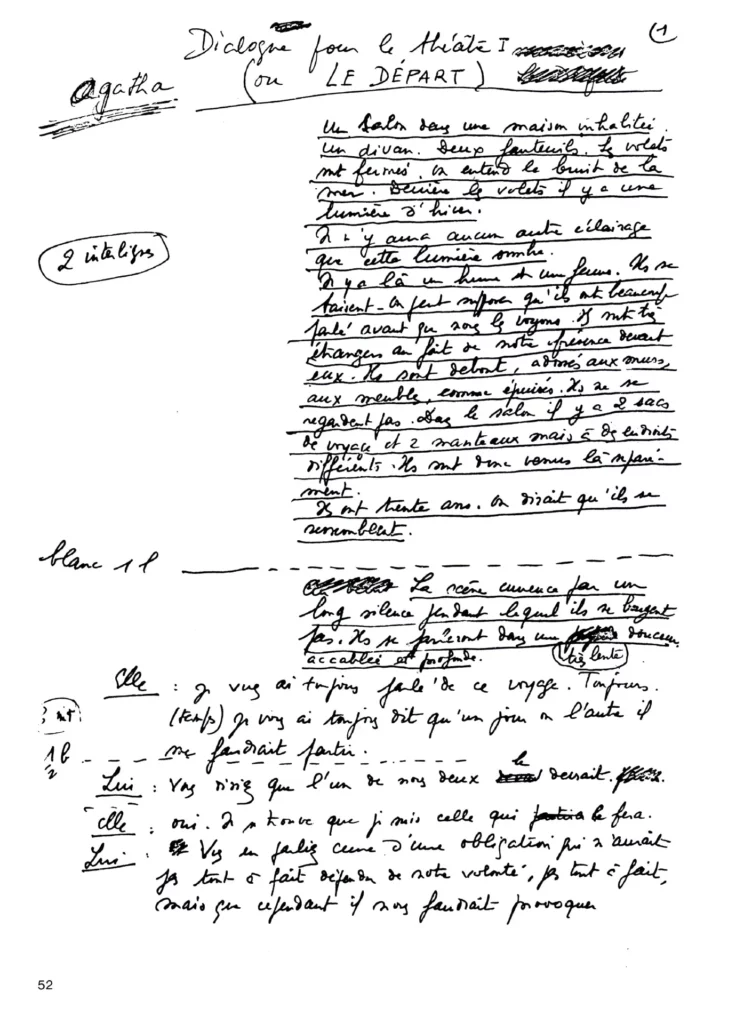

L’œuvre de Marguerite Duras produit un curieux sentiment d’illimitation. Pourtant, le sujet et le style en sont des plus précis et même des plus simples. L’événement est rare, sinon unique, l’image lancinante. La phrase, de livre en livre, affirme une concision croissante et les dialogues sont faits de l’alternance de répliques brèves, du moins dans les récits. De cette rigoureuse économie des éléments, Marguerite Duras tire cependant des accents éminemment lyriques. Le chant déborde le sens. Un halo infléchit les contours. Devant des limites toujours affirmées et déplacées, le lecteur (la lectrice) est tenu dans la distance quand tout semblait annoncer la proximité. Le familier est saisi d’étrangeté. Un écart s’y creuse.

Cette incertitude dans la certitude, ce trouble de la vision, le fait que tout se passe toujours à la fois si près et si loin culmine dans le dédoublement de l’événement qui structure plusieurs récits.

Voir. Dire.

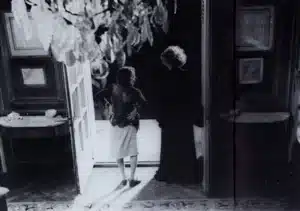

Ce qui est ici rendu présent et présenté l’est le plus souvent à travers un prisme, et de manière indirecte : comme chose dite ou vue. Le narrateur ou l’observateur est situé dans le récit lui-même. La particularité de son regard est de ne pas occuper un point de vue central, ni d’ailleurs excentrique, mais d’être pris dans ce qu’il rapporte, ou à ce qu’il rapporte. Sa position peut niême être identifiée difficilement à la lecture, comme dans Le ravissement de Lol V. Stein par exemple. Oui regarde et d’où il regarde reste toujours une question et même une énigme. Peut-être le regard et la voix ne sont-ils là que pour faire advenir de l’être vu, de l’être entendu, l’œuvre n’étant pas sans rapport avec le « voyeurisme » et son ébranlement. Celui qui regarde ou qui raconte reste plus agi qu’agissant, plus dépendant que titulaire de sa vision ou de son récit. Car ce qui lui arrive arrive avec une nécessité impitoyable qui pourrait être la fatalité du destin grec mais s’en distingue par son caractère cyclique, par la réversibilité du temps qui le supporte.

Ce qui est raconté est donc toujours médiatisé par un personnage ou par le déploiement du temps. Ce qui est raconté l’est au second degré, c’est à dire présenté en forme de fiction. L’œuvre figure son propre engendrement comme récit.

C’est en voyant, ou en disant, que l’événement prend corps.

La notion du regard, et l’importance même quantitative de son emploi dans l’œuvre mériterait qu’on s’y attarde. Au même titre que la notion du dire.

Rien n’est jamais. Tout se voit ou se raconte. Voir, regarder, entendre, écouter, parler, dire que, surabondent. Oui voit ou dit n’exerce pas un constat mais fait surgir, comme il apparaît, par exemple, dans Le camion.

Qui voit ou dit reconnaît et invente à la fois, enregistre et fait.

Le dédoublement

Mais la distance peut prendre forme expresse de dédoublement. L’événement présent est alors second par rapport à un événement originaire (Moderato cantabile, L’amante anglaise, Le ravissement de Lol V. Stein, Dix heures et demie du soir en été, Hiroshima mon amour…} qu’il répète et par lequel il est à la fois engendré et absorbé. Le recours au déjà passé ne fait pas revenir le passé dans le présent par le simple souvenir mais livre plutôt le présent à la fascination du passé comme à son modèle. Passé supposé « réel » mais que son caractère de passé inscrit dans la dimension de l’imaginaire plus que de la mémoire. Une scène première, sinon primitive, va transformer toute scène en son écho. Le dédoublement du récit n’est pas tant celui de deux événements distincts que celui du réel et de la fiction dans tout événement. Se reproduit ce qui s’est toujours déjà produit. Se joue ce qui a déjà été joué. C’est à ce titre que la vie, dans l’œuvre durassienne, est théâtre.

Cet entrelacs du réel et de l’imaginaire, cette position de la fiction (ou du fantasme) comme constitutive du réel, ce rapport de la première et de la deuxième fois (ou la répétition de la première fois) se marque dans l’œuvre par l’emploi très complexe et subtil des temps, par le glissement continuel du passé simple à l’imparfait, au présent ou, plus symptômatique encore, au conditionnel, qui soulignent l’incertitude de la position dans la chaîne temporelle. De sorte que ce qui arrive, ce qui se passe, ne se passe pas à un moment déterminé, maintenant, hier, demain, mais plutôt alors.

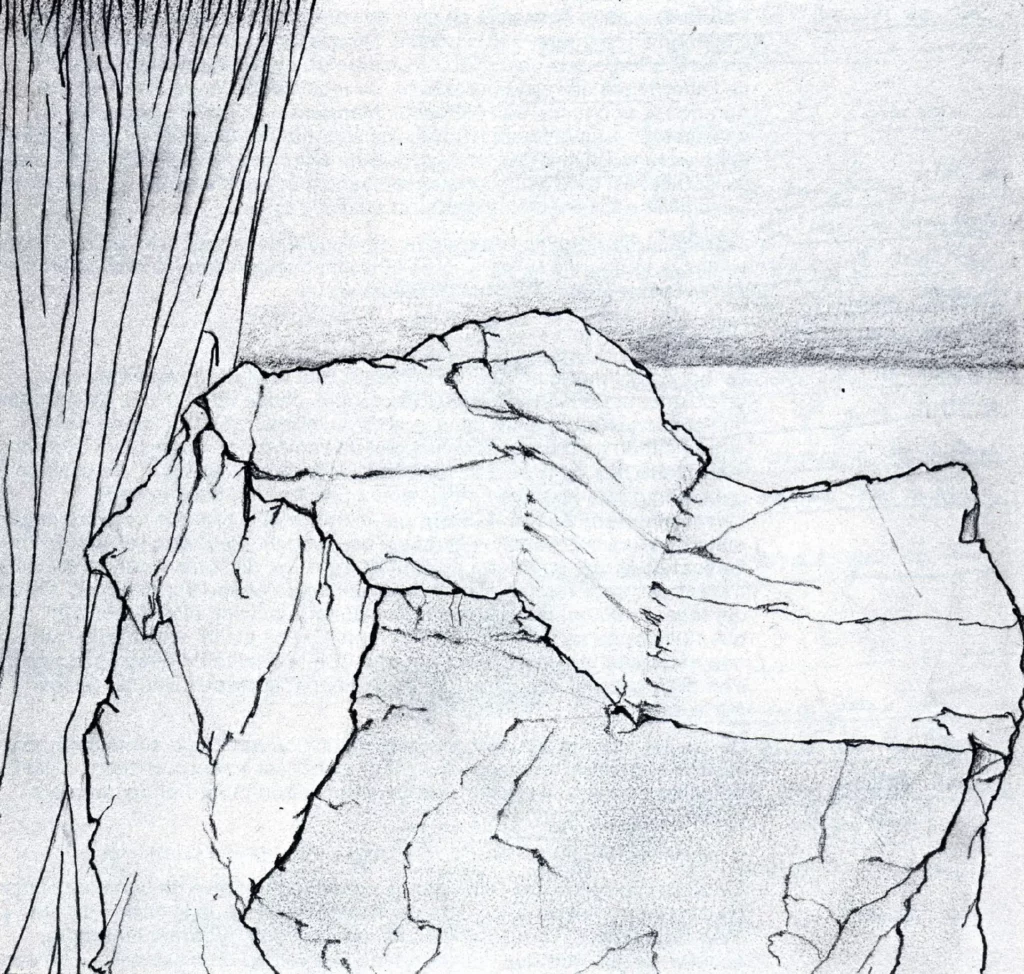

Mais des noms propres émergent, de lieu, de personne, d’événements historiques même, qui pourraient apparaître dans l’entreprise durassienne, comme une forme d’amarrage du récit, un travail de fixation de l’imaginaire : Hiroshima, Nevers, Calcutta, Savannah Bay, Lol V. Stein, Monsieur Andesmas… Leur figure débouche cependant toujours sur l’infigurable, l’irreprésentable. D’où le rappel permanent de la mer (parfois de la forêt) comme démenti de toute localisation, site de l’insituable ‑même si c’est Deauville·, congé donné au lieu et à l’époque.

Le nom propre est en même temps un nom commun, celui d’une généralité sensible. Son pouvoir d’évocation prime son pouvoir de désignation.

La référence dissout ses référents. Les noms sont noms de rien (de tout). Savannah Bay, T. Beach, Abahn, Sabana, David… Ils ressemblent juste assez et juste assez peu à de vrais noms. A la limite de l’opération magique, ils nomment pour faire résonner. Ils enchantent. Les vrais n’ont d’ailleurs pas à être distingués des inventés, la production d’un certain effet les unissant.

La mise à mort.