ALTERNATIVE THÉÂTRALES : Comment s’est déclenchée chez vous l’écriture théâtrale ?

Jean-Pierre Milovanoff : J’aime le théâtre depuis l’enfance. J’ai toujours été fasciné par les lumières de la scène.

Je me souviens que j’allais voir des spectacles très populaires, des opérettes, du cirque, des numéros d’illusionnisres, des attractions. Plus rard, dans l’adolescence, ce fut la découverte du répertoire et quelques représentations de Vilar, dans la cour d’honneur du Palais des Papes.

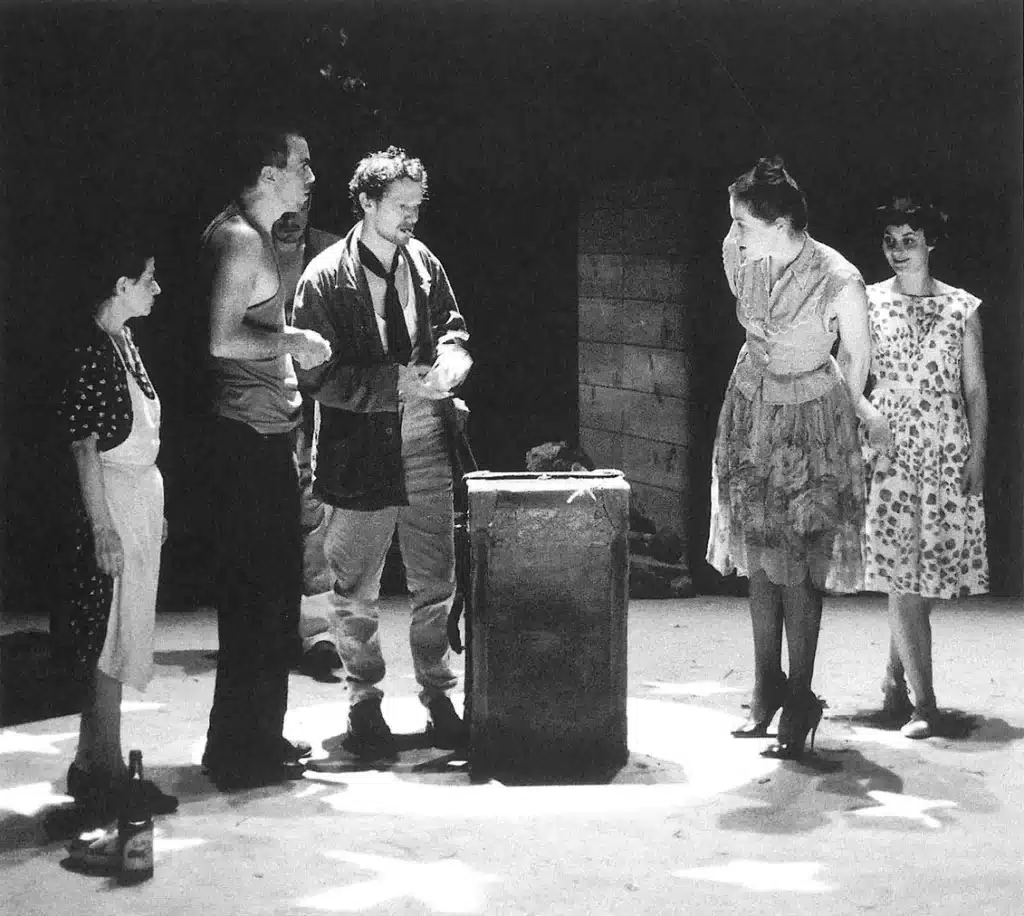

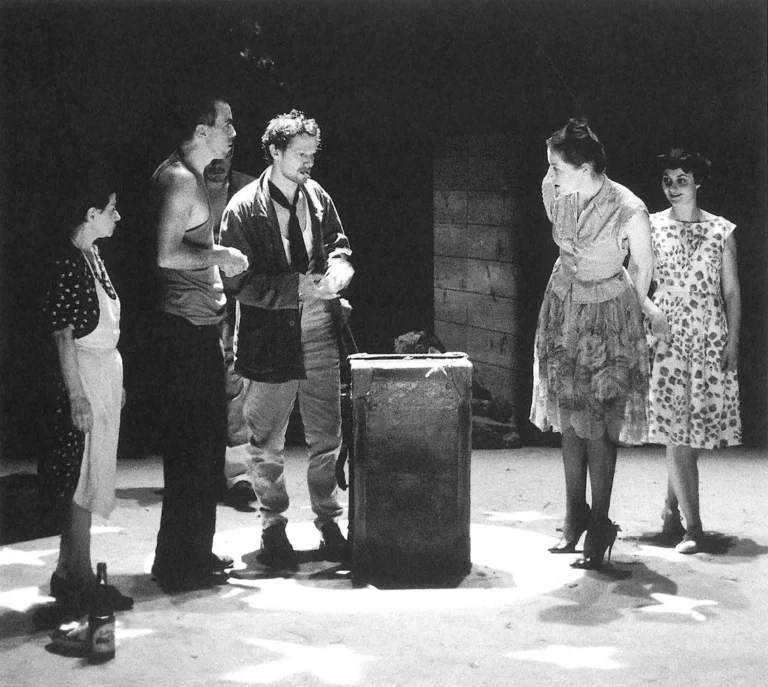

Sans doute ai-je eu très tôt le désir d’écrire pour le théâtre. Ma première pièce SQUAT date de 1984. C’était une sorte de défi à la mise en scène puisqu’on change parfois de lieux d’une réplique à l’autre, elle était à mes yeux pratiquement impossible à monter.

J’en ai fait deux versions, comme souvent par la suite : une version scénique d’abord puis une version radiophonique. La version radio, avec Philippe Clévenot et Jean-Marc Bory, notamment, a été réalisée par Jacques Taroni avec un preneur de son poète : Yann Parentoën. Tous deux one fait un très beau travail. Ensuite j’ai publié le texte aux éditions Comp’act en pensant vraiment qu’il n’intéresserait aucun metteur en scène. Or c’est le seul texte de moi qui a été monté deux fois : par Gislaine Drahy d’abord puis par Julien Bouffier.

Je sais que je vais écrire une pièce quand je sens qu’une division est

à l’œuvre dans le texte que je commence. Une voix parle et aussitôt j’en entends une autre qui dit les choses différemment. Le théâtre s’installe dans cette contradiction, il est l’espace de ce conflit. C’est pourquoi il m’importe que chaque personnage ait une intonation qui lui soit propre. Cette singularité l’oppose déjà, physiquement à tous les autres. Les romans, eux, me semblent plus dictés par la mélancolie du point de vue unique, celui d’un narrateur en perdition qui réoccupe ou réorganise le monde en le racontant à sa façon.

Aujourd’hui je fais remonter mon désir de théâtre à l’expérience des voix inconciliables que j’ai racontée en partie dans RUSSE BLANC. J’étais au grenier et j’entendais les membres de ma famille. Il y avait d’un côté trois femmes languedociennes avec leur accent et leur sensibilité, de l’autre mon père russe avec un autre accent, une autre voix et une autre façon de voir les choses. C’était l’opposition de deux civilisations, de deux mondes qui étaient faits pour se méconnaître. Mon père avait quitté la Russie à dix-sept ans, il avait tout perdu, ses parents, ses frères, ses amis, le pays de ses souvenirs, il avait changé de langue et de religion. De son côté, il y avait donc une nostalgie, une mélancolie. Du côté des femmes, c’était l’énergie, les tracas quotidiens, un désir de libération et de réussite. Je crois avoir vécu alors, de l’intérieur, cette « irréconciliation » qui est pour moi le cœur du théâtre.

A. T. : Vous dites que le théâtre commence chez vous par les voix. Quand le corps entre-t-il en jeu ?

J.-P. M. : Le corps entre tout de suite en scène. La voix est comme une peau, elle est liée à un souffle, à une forme humaine. Quand j’écris une pièce, je marche, je parle, je joue tous les personnages, j’amplifie leurs mouvements, je me mets en scène pour ainsi dire. Le premier corps en jeu, c’est le mien. Puis viendra celui de l’acteur.

Et il aura mille apparences possibles, que je ne saurais prévoir. Un personnage est une proposition qui appelle des incarnations différentes. Ainsi dans la mise en scène de Laurence Mayor, l’ange des peupliers a d’abord été une femme (Hélène Alexandridis), puis un homme (Jérôme Kirscher).

A. T. : Vous dites que vous commencez à écrire à partir de l’opposition irréconciliable de deux voix. Est-ce le développement de ce conflit qui donne pièce à votre pièce sa structure ?

J.-P.M. : Absolument. La structure ne préexiste pas au déroulement du conflit, elle naît de lui et ne peut pas en être séparée. C’est l’opposition de l’ange et du vieux serviteur d’ANGE DES PEUPLIERS qui conduit à la composition particulière de cette pièce, avec un, deuxième acte ou le temps est remonté, et le troisième qui ramène à l’instant ou s’est achevé le premier.

A.T. : Continuez-vous à écrire pour le théâtre ?

J.-P.M. : Pas en ce moment. Mais je compte y revenir dans quelques années. Et je crois que j’écrirai alors des pièces assez différences, plus cruelles probablement.

A.T. : Le théâtre et le roman sont-ils pour vous deux genres parfaitement étanches ?

J.-P.M. : Certainement pas. Il me semble que dans les deux cas, je traite le personnages de la même façon : jamais comme une figure ou un type mai comme des personnes singulières, contradictoires, soumises à toutes sortes d’illusions, donc difficiles à saisir et capables d’aller dans un sens ou dans l’autre, avec la même innocence, le même aveuglement.

A. T. : Les dialogues dans vos romans ont-ils à voir avec ceux de votre théâtre ?

J.-P. M. : Au départ dans mes romans, il n’y a peu de dialogues. Quand j’en mets un, c’est qu’il est le moyen le plus commode et le plus court de dire les choses. L’expérience du théâtre m’a aidé certainement à resserrer le dialogue dans le roman et à faire qu’il soit le contraire d’un moment creux : un raccourci qui doit rester bien entendu dans la tonalité des autres pages.

Propos recueillis et retranscrits par Julie Birmant.