EN DÉCOUVRANT ROAD de Jim Cartwright, il y a sept ans, j’étais loin d’imaginer la profonde richesse de cet univers. La qualité de son humanisme, la grande diversité de sa langue, la force théâtrale des situations, le foisonnement de personnages, la liberté constante de ton, l’humour féroce et une candeur audacieuse font de ROAD une pièce passionnante et bouleversante.

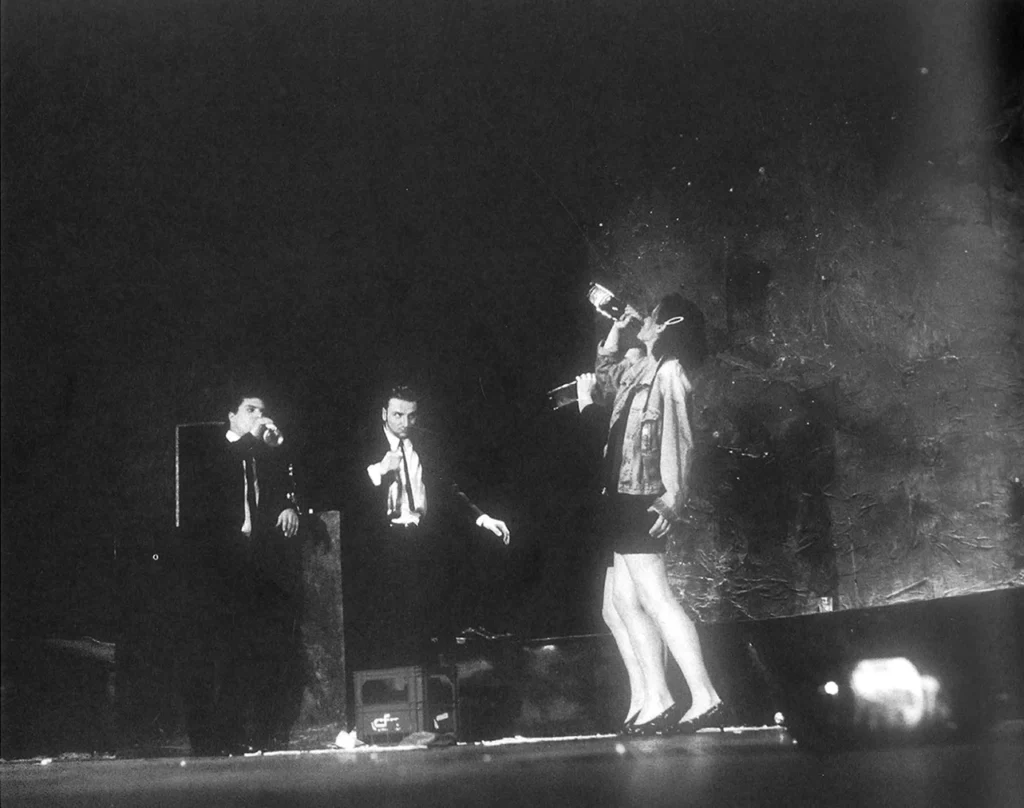

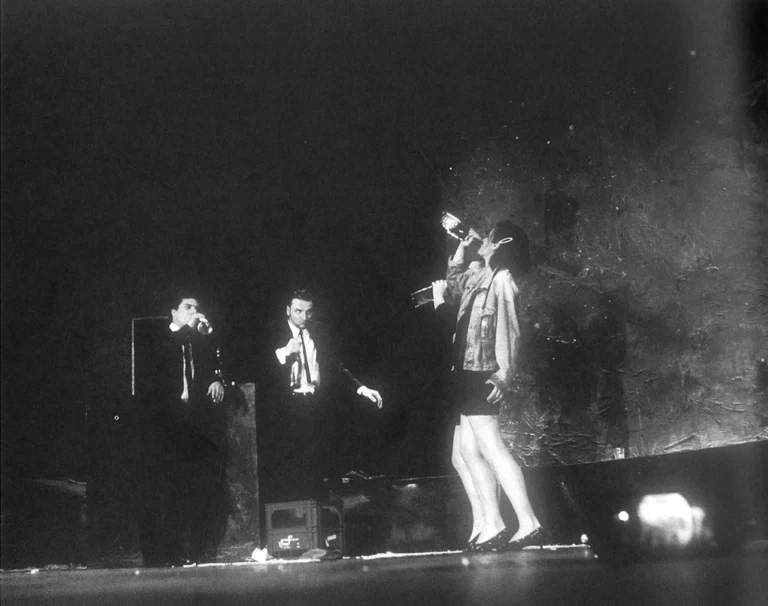

Notre guide d’un soir se prénomme Scullery1. Il nous accueille dans le noir utérin, craque une allumette qui — comme pour la petite marchande d’Andersen — enclenche un mirage. Il est le deus ex machina de cette nuit, le maître des machines d’une soirée stupéfiante. En magicien déglingué, en Prospero du pauvre, il met en marche la machine à rêver, la machine à jouer. Le rhum aidant, il se laissera déborder à partir de l’entracte et finira la nuit — tel le vieux serviteur de LA CERISAIE- épuisé, abandonné, lové au cœur d’une fosse béante laissant filtrer la lumière diffuse du jour, s’endormant comme un bébé dans le cocon maternel, au son d’une berceuse de boîte à musique, seul vestige d’une vie qui se passe comme dans un rêve.

La conception de la pièce est très cinématographique (une soixantaine de scènes, une trentaine de rôles). Scullery nous fait découvrir des personnages qui doivent apprendre à surmonter leurs peurs, leurs angoisses matérielles ou existentielles pour éviter la noyade, et se sortir de la tempête. Ils trompent leur ennui et leurs effrois dans l’alcool ou le sexe. Cartwright aborde de front une sexualité compulsive, sans fausse pudeur, avec simplicité et crudité. Il décrit un besoin effréné de contact physique, une démarche névrotique souvent entachée d’un sentiment irréparable de honte enfantine, de souillure.

ROAD pourrait sembler n’être qu’une pièce dépressive, un énième cruel portrait de société. Elle est d’ailleurs souvent perçue en Angleterre comme l’état des lieux d’un pays meurtri. Elle nous donne pourtant une étonnante leçon de vie. Elle traite la misère du monde comme un sac que l’on envoie valdinguer. Son univers bigarré, sa poésie populaire et nocturne contribuent à faire de cette nuit, un Songe moderne où le spectateur est mis dans la position d’un promeneur solitaire qui prend le temps d’être à l’écoute de la ville.

Le public doit se laisser emporter par la magie des apparitions et des disparitions, par le tourbillon des nombreux personnages, par le mélange des genres. Une rêverie, certes traversée d’angoisses cauchemardesques et de brutalité convulsive, mais une rêverie hantée par la mélancolie des berceuses enfantines, la nostalgie des vieux tubes de derrière les fagots. Les comptines du vieil Oncle Disney (« Quand on prie la bonne étoile ») sont récupérées avec dérision, et détournées à la manière des songs d’un opéra de quac’soupirs. Scullery valse et pousse sa goualante à la fée bleue, sous la voûte céleste, hurle à la lune, une bouteille de rhum à la main. Héros d’une odyssée éthylique, il crie sa solitude comme dans les tableaux de Francis Bacon.