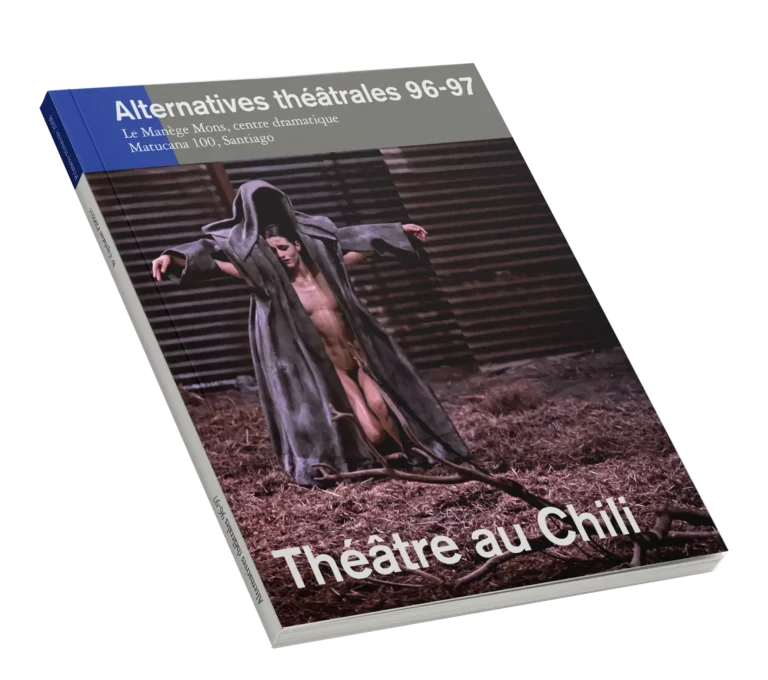

Faisons-nous complices de la beauté.

Andrés Pérez Araya

DIRE EN QUELQUES PAGES l’importance du travail d’Andrés Pérez Araya pour le développement du théâtre chilien n’est pas chose facile. la complexité créative de cette personnalité pourrait faire l’objet de plusieurs thèses doctorales. Conscients de ne pouvoir tout aborder, nous nous limiterons à présenter une approche de quelques aspects pertinents de l’œuvre.

L’inévitable contexte historique

La précoce vocation théâtrale de cet auteur, né au sein d’une famille humble, le 11 mai 1951, au sud du Chili, le conduit à créer, étant encore adolescent, des pièces qui sont récompensées dans des festivals scolaires. Plus tard, Andrés Pérez Araya entreprend des études de théâtre et de danse au Département des Arts de la Scène de l’Université du Chili, à Santiago, pendant la période difficile de la dictature militaire1. Aux activités d’acteur et de danseur, il ajoute assez vite, grâce à sa pratique, celles de dramaturge, metteur en scène et chorégraphe.

Fort de cette expérience plurielle, il exploite un grand nombre de possibilités théâtrales : théâtre classique, théâtre chilien contemporain, théâtre-danse, théâtre jeune public, compagnies de théâtre musical et théâtre de rue, genre qu’il développe de manière plus personnelle en tant qu’auteur. Pour satisfaire un besoin d’expression personnelle, il réunit un groupe de créateurs avec lesquels il décide — il n’a pas d’autre possibilité — de sortir dans la rue pour développer un théâtre qui n’a pas droit de cité dans les rares salles alternatives. C’est un théâtre rapide, éphémère, bref, physique, visuel, poétique et politique. le simple fait de défier la culture de l’ordre établi dans l’espace public en fait un acte concret de résistance au régime, ce qui, vu les circonstances, entraîne quelques arrestations2.

C’est aussi à la suite de ce travail qu’il est invité comme observateur des processus de création en France, pays où il arrive avec le désir de connaître le système de création des compagnies de Chéreau et de Mnouchkine. Il a une relation fructueuse avec le Théâtre du Soleil, dirigé par Ariane Mnouchkine. Il participe comme acteur à plusieurs créations, notamment L’INDIADE, ou L’INDE DE LEURS RÊVES, écrite par Hélène Cixous, où il joue le rôle de Gandhi.

En 1988, il retourne au Chili. C’est la fin du cauchemar militaire. Un plébiscite national réalisé

en octobre de la même année annonce que Pinochet doit abandonner le régime et doit convoquer des élections démocratiques. la devise de la campagne réalisée par l’opposition à la dictature — regroupée dans la Concertation de Partis pour le Non3 — est : Chile, la alegría ya viene ( Chili, la joie est de retour). l’espoir de vivre à nouveau en démocratie est palpable à chaque coin de rue du pays. C’est dans ce contexte, sans beaucoup d’argent mais avec une grande passion, que Pérez et sa troupe, le Gran Circo Teatro, répètent et créent la pièce la plus représentée du théâtre chilien, LA NEGRA ESTER, tirée d’un poème autobiographique du poète populaire Roberto Parra4, dont le sujet, en résumé, raconte l’histoire d’amour et de rupture entre Roberto et Ester, une prostituée du port. S’il est vrai que la joie était de retour, son entrée triomphale se fait avec le corps scénique de LA NEGRA ESTER. la mise en scène réconcilie les Chiliens avec leur identité publique et privée, depuis tant d’années scindée et/ ou marginalisée par la lutte politique5. l’incroyable réception de la mise en scène fait que Pérez retourne définitivement au Chili.

À partir de 1988, Pérez et le Gran Circo Teatro exercent une activité artistique sans relâche dans le contexte appelé le théâtre postdictature, théâtre postpinochiste ou théâtre de la transition démocratique qui inclut la création de nouvelles pièces6, des tournées nationales et internationales, l’organisation d’ateliers de techniques de représentation théâtrale, l’autogestion permanente des ressources pour leur travail (parmi lesquelles on peut citer la création des fêtes cosmopolites Spandex pour lesquelles le gouvernement démocratique demande une certaine modération), la réhabilitation de théâtres abandonnés (Teatro Esmeralda), la réhabilitation d’espaces abandonnés pour la création théâtrale (Galpones de Matucana), la transmission de leur méthode de travail aux nouveaux membres de la compagnie et la récupération pour le théâtre d’un nombre important d’endroits qui n’étaient pas pensés pour la scène : places, amphithéâtres, terrasses publiques, parcs, caves, etc.

Pour les politiques du gouvernement de la transition démocratique chilienne, surtout les premières années7, où le but est de créer un climat de réconciliation nationale apte à réunifier les citoyens (et, par conséquent, à supprimer la pensée critique), l’œuvre de Pérez et de sa troupe signifie un apport important au niveau symbolique et socio-culturel. Malheureusement, l’institution culturelle chilienne ne reconnaît pas à sa juste valeur un tel projet comme le démontrent les maigres appuis que reçoit la compagnie.

Par ailleurs, Pérez, en plus du travail avec le Gran Circo Teatro, met en scène et chorégraphie des pièces avec d’autres collectifs théâtraux, au Chili et à l’étranger8 ; assure un enseignement permanent, anime d’importants ateliers en Amérique latine et dirige des opéras populaires9. Face à l’importante activité de metteur en scène, Pérez doit laisser de côté son travail d’acteur, mais effectue cependant quelques remplacements de comédiens dans les œuvres qu’il met en scène ; il est même auteur, metteur en scène et interprète de son dernier projet, LA HUIDA(la Fuite), 2001.

Éléments transversaux de la poétique mise en place

La poétique instaurée à ce moment est déterminée par la création d’un théâtre massif et populaire et par un appel permanent à participer à un rituel scénique.

Les spectateurs participent en effet à un événement qui a les caractéristiques d’une fête communautaire, ils assistent au théâtre de manière active : s’ils doivent s’asseoir sur des gradins comme au cirque, on leur conseille d’apporter des coussins ; s’il y a du vent parce que le spectacle est en plein air, on leur conseille d’apporter un manteau ; ils peuvent acheter de la nourriture ( empanadas, choclo)10 ou des boissons ( vin, soda) pendant l’entracte ; ils peuvent voir les acteurs se maquiller ou se démaquiller.

Cette théâtralité, spectaculaire et fortement émotive, récupère des éléments esthétiques populaires du cirque, de la pantomime, du guignol, du clown, ainsi que des éléments propres à la culture locale : textes, musique, ambiances, espaces, matériaux.

Par ailleurs, le travail physique et corporel des acteurs est intense, et les histoires qu’ils traitent sont propres au contexte : bordels marginaux, cirques pauvres, zones rurales, bars de villages, etc. et la musique est diffusée en direct.

Les genres représentés sont en transit (ou de rôles génériques alternatifs)11 et les espaces utilisés sont non conventionnels pour la pratique scénique.

Tout ceci donne une visibilité consciente du Chile sumergido, pour reprendre une expression d’Alfonso Alcalde (le Chili submergé)12.

Théâtralités implicites dans la mise en scène

La diversité de l’expérience créative de Pérez engendre, d’une part, une hybridation complexe qui présente une théâtralité transnationale et active, d’autre part, les bases d’une spectacularité, d’une narrativité et d’une identité profondément enracinées dans l’imaginaire mémoriel et historique chilien et latino-américain. Cela est fort évident à son retour de France et à partir de la mise en scène de LA NEGRA ESTER.

Juan Villegas, éminent spécialiste de la scène latino- américaine déclare :

« Andrés Pérez est sans doute le plus grand rénovateur du théâtre chilien de ces vingt dernières années. Comprendre les lignes générales, cependant, exige que l’on considère le processus de la réutilisation des codes discursifs du théâtre contemporain qui intègrent des cultures et des pratiques scéniques, ainsi que le contexte social et historique d’une société de consommation dont on a écarté l’analyse de l’histoire nationale comme conflit et accepté la version du populaire comme espace arcadique et ludique. Nous croyons que l’acceptation de cet imaginaire implique une énorme transformation des attentes des spectateurs tout comme un changement radical dans la culture et les projets nationaux. »13

En outre, Marfa de la Luz Hurtado, l’une des voix les plus autorisées dans le domaine théorique, lorsqu’elle analyse la trilogie des mélodrames mis en scène par Pérez, LA NEGRA ESTER, EL DESQUIT ET NEMESIO PELAO ¿QUÉ ES LO QUE TE HA PASAO?, souligne que l’une des sources les plus solides de la théâtralité de ces mises en scènes est le genre littéraire du texte poétique ou dramatique en question : le mélodrame dont Andrés Pérez a compris l’implicite théâtralité grâce à son expérience auprès de Mnouchkine et au contact du théâtre français. Pour argumenter son analyse, Marfa de la Luz Hurtado remonte aux origines du mélodrame, avant et pendant la révolution française ( temps comparables à la période historique que vit la société chilienne à la fin des années 80) où l’on assiste à l’explosion de formes populaires de représentations. Elle observe que le mélodrame français (cultivé brillamment par Pixérécourt) présentait une :

« spectacularité extravagante, hyperbolique, aux recours scéniques multiples et attrayants dans des espaces théâtraux prévus pour un public de masse. Il utilisait toutes les formes de spectaculaire populaire : le cirque, la pantomime, la magie, le spectacle fantastique, les maisons hantées, les marionnettes et le guignol de foire, la parodie et le sketch, la musique et la danse, les grandes machineries scénographiques. »14