GEORGES BANU : Nous avons parlé aux cours des séances précédentes de l’importance de la découverte et de la vigilance qui doit accompagner la recherche de nouveaux artistes : Certains Ont pu souffrir de « jeunisme », c’est-à-dire ont eu un début fulgurant et sont retombés peu après dans l’obscurité. Toutefois, il est également apparu avec évidence à quel point la notion de début avait partie liée avec le lieu qui le voyait éclore.

Aussi, aux côtés de jeunes metteurs en scène, nous avons aujourd’hui invité Jean-Marie Hordé, Bernard Sobel, Marie Raymond, Régis Hébette, François Kergoulay et Moustapha Aouar qui ont pour vocation de faire de leurs lieux des lieux de production et d’accueil de Jeunes artistes. Nous aimerions qu’ils témoignent de la façon dont ils envisagent leur métier et qu’ils nous disent quel regard est le leur quand ils réfléchissent sur la situation théâtrale dans notre société contemporaine ; et ce en présence de certains des artistes qu’ils ont accueillis et qui nous donneront à leur cour leur point de vue.

Jean-Marie Hordé : Je suis venu au théâtre parce qu’il m’a semblé être le carrefour des histoires de la vie, des histoires d’amour, du politique et de la pensée. C’était dans les années soixante-dix quand des spectacles tels que LE MISANTHROPE de Jean-Pierre Vincent offraient à l’étudiant en philosophie que j’étais une matière à réflexion sur le monde beaucoup plus subtil et riche de contradictions que tous les travaux théoriques que je pouvais faire à l’université ; le plateau proposait une expérience, fournissait de la pensée vivante. Voilà pourquoi j’ai décidé de faire du théâtre ma vie. J’ai ensuite été amené à diriger pendant dix ans le Théâtre de Cergy-Pontoise. J’avais trente ans, et je prenais en main une institution de vingt-cinq personnes avec l’idée de proposer non seulement un répertoire contemporain, mais de créer un mouvement, un déséquilibre au sein de la commande sociale existante. Il s’agissait d’inventer d’autres formes, d’autres énergies qui se dégagent de la forme académique du théâtre qui n’est rien d’autre que la répétition du même.

Après cette expérience, on m’a demandé de diriger le Théâtre de la Bastille au sein duquel je travaille depuis dix ans. Et évidemment, la question qui s’est posée chaque matin était de savoir ce que nous entendions par contemporain. C’est une notion complexe ; je crois essentiel de me demander : « De quoi suis-je contemporain ? Ce spectacle, cet auteur, cet artiste de quoi est-il contemporain ? » Car ce n’est pas une question thématique seulement ; c’est une question de langue, c’est une question qui interroge le temps. Je crois que la question de la direction d’un lieu, n’est en rien celle du choix. La question du choix est secondaire, prime de savoir par rapport à quoi ces choix se font, par rapport à quels désirs, à quelles réflexions, à quelle volonté, à quelles contraintes. Et donc la question de la Jeunesse, même si elle est belle et entière, n’est certainement pas une question suffisante. Picasso disait à ce sujet : « J’ai mis quarante ans à devenir jeune, alors ne m’emmerdez pas ! » Je pense en effet qu’on naît vieux et que la vie nous donne quelques chances de rajeunir que seulement certains saisissent. Quand on écoute les jeunes, ils racontent souvent des évidences, des lieux communs : il faut retravailler pour devenir jeune. Par conséquent faire du jeune théâtre, ce n’est pas seulement présenter de jeunes gens, même si bien sûr il faut ouvrir les scènes aux jeunes gens ; ce n’est parce qu’ils sont Jeunes qu’ils sont légitimes.

Bernard Sobel : Il m’est toujours difficile de dire « je ». Nous avons commencé l’aventure du Centre Dramatique National de Gennevilliers il y a trente ans. Il n’y avait à l’époque pas de lieu d’accueil, et nous avons formé notre premier groupe de travail dans la salle de la Mairie de Saint-Denis. Je fais donc un peu figure de dinosaure. Et ce que je voudrais dire, c’est que pour moi, il n’y a pas de pratique artistique vivante qui ne soit essentiellement contemporaine. Les textes que j’ai envie de travailler sont ceux qui ont saisi un moment essentiel de contemporanéité. Qu’il s’agisse de Beckett, de Marlowe ou d’‘Eschyle. À les lire, je vois briller, sous les couches tectoniques, le questionnement vivant inouï qu’ils ont posé.

Alain Gintzhurger : Je suis allé pour la première fois au théâtre à l’âge de dix ans, après la mort de mon père : ma mère nous conduisait un week-end sur deux voir des opérettes au théâtre de Troyes. Et je trouvais ça abominable, je ne pouvais pas supporter l’idée de mettre de l’opérette sur une absence.

Mon désir de théâtre prend le contre-pied exact de cette expérience : je crois que le théâtre donne la possibilité que quelque chose se lève non pas sur un divertissement, mais sur de l’essentiel, un essentiel qui se révèle dans le plaisir et le partage avec un public. Ce n’est donc pas pour rien que notre compagnie s’appelle « le Théâtre d’Éleusis » — un lieu d’initiation aux mystères dans la Grèce antique — avec laquelle j’ai réalisé depuis 1992 une mise en scène et quatre mises en espace. Nous avons présenté notre dernier spectacle, JE SUIS DES FORÊTS NOIRES d’après Bertolt Brecht, au Festival Opening Night d’Aix-enProvence et nous nous apprêtons à le reprendre au Théâtre de l’Échangeur, le nouveau lieu de Régis Hébette où le travail se vit dans une vraie relation de communauté.

Régis Hébette : Je dirige aujourd’hui un lieu qui s’appelle l’Échangeur et quand je pense à mes débuts, cela m’évoque immédiatement toute une série de difficultés. J’ai fait différents stages, une maîtrise d’Études théâtrales, mais cela ne m’a ouvert aucune porte. Après avoir suivi une formation de comédien, j’ai décidé un jour que j’étais désormais professionnel et qu’il fallait que je commence par le croire moi-même. | ai alors acquis la conviction qu’il fallait que je m’invente un mode de production personnel : après un travail dans les quartiers, j’ai progressivement constitué une compagnie dans les années 1986 – 87, pour enfin décider de pallier la difficulté de trouver des possibilités de diffusion en créant mon propre outil, le Théâtre de l’Échangeur. C’était en 1996.

Et pour moi, débuter aujourd’hui, c’est d’abord essayer d’imaginer un outil qui permette d’exprimer ce qu’on a à exprimer et qui nous en donne le temps, c’est-à-dire qui nous donne le droit à la maladresse, à l’erreur. Inventons d’autres façons de faire du théâtre !

François Kergoulay : Je suis metteur en scène mais comédien de formation j’ai fait le Conservatoire, puis fondé une Compagnie en 1991 avant de prendre la direction le Théâtre Firmin Gémier à Anthony en 1995. Dans mon théâtre, j’essaye d’organiser trois rendez-vous par saison autour d’un artiste qui vient présenter un peu son répertoire, ses créations en cours et parfois ses propres invités. Plutôt que de résidence, j’aime parler de compagnonnage avec les artistes qui viennent partager ces moments festifs avec nous, À mes yeux la question du contemporain ne se pose pas :le seul moteur est le désir de mise en scène qui naît à la lecture d’une pièce qu’elle soit de Corneille ou de Vinaver.

Jean-Marie Hordé : Quand on parle du contemporain, il ne faut pas éluder la question du public, de sa commande plus ou moins formulée mais majoritairement tournée vers le répertoire déjà repéré. La différence entre un texte classique et un texte contemporain se mesure aussi en terme d’audience :il y a une différence de capacité d’audience selon que l’on monte Molière, Shakespeare ou un auteur que l’on désigne comme contemporain, c’est-à-dire un auteur qu’on ne connaît pas. Autrement dit, il y a, à l’intérieur de la question du répertoire, la question du commerce.

Marie Raymond : J’ai travaillé au théâtre de la Bastille, puis avec Jacques Nichet à Montpellier avant de devenir secrétaire générale du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Mon parcours a toujours été proche des écritures contemporaines, et à Saint-Denis nous développons une politique d’ouverture aux jeunes compagnies. Nous recevons énormément de dossiers et de textes, que nous essayons de tous traiter, mais faute de temps et de bras, nous provoquons forcément certaines déceptions. D’autre part, nous avons décidé d’aller voir le plus de spectacles possible, Stanislas Nordey, trois comédiens permanents qui font partie de l’équipe de programmation et moi. Au fil des mois, nous avons reçu au téléphone à peu près quinze à vingt compagnies de théâtre par jour, plus de six cents manuscrits, un véritable raz-de-marée auquel nous tentons de faire face en organisant par exemple des « sessions d’impromptus » où l’on propose à trois ou quatre compagnies dont nous avons lu et retenu le projet de venir en montrer une lecture théâtralisée ou une mise en espace, Depuis janvier, une dizaine de compagnies ont pu faire ce travail et donné un début de théâtralisation à leur projet, Nous organisons aussi, une fois par mois, des « dimanche au théâtre » où plusieurs comédiens, danseurs, chorégraphes, comédiens ou metteurs en scène peuvent, tout au long de la journée, présenter des petites formes, des canevas, des débuts de début.

Georges Banu : Il y a en somme deux sortes de lieux qui font de l’attention aux débuts leur principe, leur dynamique : des lieux récents comme par exemple celui de Régis Hébette, et d’autres, établis, comme la Bastille ou Gennevilliers. Peut-être pourrions-nous essayer d’établir ce qui différencie ces « lieux de découvertes » des « lieux d’affirmations »et plus ou moins de consécrations. Comment les artistes se définissent-ils par rapport à eux et inversement ? N’y a‑t-il pas un danger à programmer un auteur trop vite dans une grand institution ? Serge Tranvouez, par exemple a fait un début remarquable à la Cité, mais quand Jean-Pierre Vincent l’invite aussitôt après à monter L’ORESTIE aux Amandiers, n’accélère-t-il pas dangereusement le processus ? Je crois que la justesse du rapport qui s’installe entre les lieux et les artistes est indispensable à l’affirmation de l’identité de chacun des deux. Les artistes ont besoin de passer d’une expérience à l’autre ; seule l’alternance est à même d’entretenir l’énergie d’un processus de formation.

Mustapha Aouar : Je dirige à la fois une Compagnie, « La Goutte d’eau », subventionnée par la Ville, le Département et la D.R.A.C., et un lieu à Vitry, Gare au Théâtre, qui fait partie d’un regroupement de « Lieux dits », des lieux qui ont pour seul point commun d’être gérés par des compagnies (il y en a une petite dizaine en Île de France). Mon parcours est plutôt le résultat d’une suite d’expériences qui m’ont conduit à choisir d’implanter ma compagnie dans un lieu modeste de 360 m’° situé dans une gare de marchandise à Vitry-sur-Seine où nous disposons d’un bureau et d’une petite salle de répétition. En 1995, nous avons réalisé un spectacle avec Raoul Ruiz dont la production a pris deux ans ; nous avons travaillé tout ce temps d’arrache-pied pour finalement ne le montrer qu’une dizaine de fois. Après cette expérience, j’ai décidé de ne plus courir derrière les diffuseurs et d’investir un lieu où je pourrais présenter des spectacles. Et après une recherche infructueuse, j’ai regardé par ma fenêtre à Vitry et aperçu la grande halle qui était inoccupée depuis six ans. C’est ainsi qu’est né le projet de Gare au Théâtre. Nous existons depuis 1997 et avons environ quatre cent mille francs de charges fixes ; l’année dernière pour la première fois la DRAC nous a donné cent cinquante mille francs de fonctionnement et cent mille pour la création de GARE AU WEB, l’espace miltimédia. Par ailleurs Thécif (Région) nous soutient depuis le début et le C.N.L. nous aide pour les éditions Gare au théâtre. L’aventure a commencé en 1995, l’année où toutes les compagnies ont vu baisser leurs subventions : ce qui veut dire concrètement que nous étions au départ dix autour de ce projet et que je me suis retrouvé tout seul. Mais je men suis fait une raison et j’ai continué ; fin 96, lorsque nous avons commencé les travaux cofinancés par l’Écac, la Région, la Ville et nous-même, j ai décidé de maintenir la dissociation entre ma compagnie et ce lieu afin d’y élaborer un projet artistique collectif qui s’articulerait autour de rencontres avec des compagnies, des acteurs, des auteurs, des plasticiens, des chorégraphes et des metteurs en scène dans le désir d’opérer des croisements. Ces rencontres nous les avons appelées PALIER DE L’ÉCRITURE, PETIT, PETIT, PETIT, LE BOCAL AGITÉ, TRAVAIL EN CHAÎNE, OUTIL-THÉÂTRE, PLASTICIENS PLASTIFIÉS, CHEMINS CROISÉS ou NOUS N’IRONS PAS À AVIGNON.

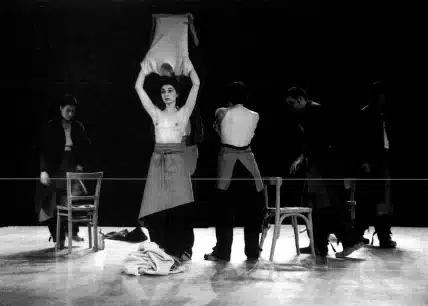

Alexis Forestier : La compagnie « Les endimanchés » se forme autour du spectacle CABARET VOLTAIRE, qui soulève la problématique du début, de l’émergence ; en l’occurence de celle de l’émergence du mouvement Dada à Zurich dont il semble que l’essentiel soit apparu avant même qu’il soit nommé, dans une sorte de turbulence, d’incohérence première. C’est cet endroit du passage entre les débuts et les prolongements incertains qui est délicat dans l’apparition d’un travail théâtral… En ce qui concerne la compagnie, il y a rupture entre ce spectacle-ci et les suivants ; au moment où sans doute des choix stratégiques s’imposaient à nous pour qu’une identification de notre travail s’affirme, nous nous sommes engagés dans une recherche sur les écritures poétiques. La pièce CLAIRE de René Char sur laquelle nous travaillons deux années est trop peu jouée. Que deviennent les alliés du début lorsqu’un travail se développe ainsi en immersion ? LES DRAMES DES CONSTRUCTEURS d’Henri Michaux est joué à l’Échangeur et nos partenaires naturels deviennent les « lieux-dits » ; nous travaillons cette année à Gare au théâtre sur un projet intitulé Quatre terrains préparatoires (LA FABRIQUE DU PRÉ de Francis Ponge, L’IDYLLE de Maurice Blanchot.…),; il s’agit d’interroger la notion de préfiguration, d’expérience transitoire, de dévoiler l’endroit de la fabrication. À Gare au théâtre s’inventent de nouveaux concepts qui peuvent être mis en pratique rapidement.

Laurent Gutmann : J’ai fait ma première mise en scène il y a exactement quatre ans dans Le cadre du Festival Turbulences qu’organisait le Théâtre Le Maillon à Strasbourg. J’ai fait l’École de Chaillot du temps de Vitez et c’est vrai que si tel n’avait pas été le cas, je n’aurais sans doute pas été programmé à Turbulences. Je crois que c’est une erreur d’associer automatiquement la question du début et celle de la contemporanéité des textes. La véritable question est celle que pose Jean-Marie Hordé : être contemporain oui, mais de qui et de quoi ? Un texte ne m’est pas contemporain du seul fait qu’il s’écrit aujourd’hui. Notre travail est précisé- ment d’interroger cette notion de contemporanéité, de lui donner une épaisseur. La question de l’époque

à laquelle a été écrite la pièce que l’on travaille ne m’obsède pas.

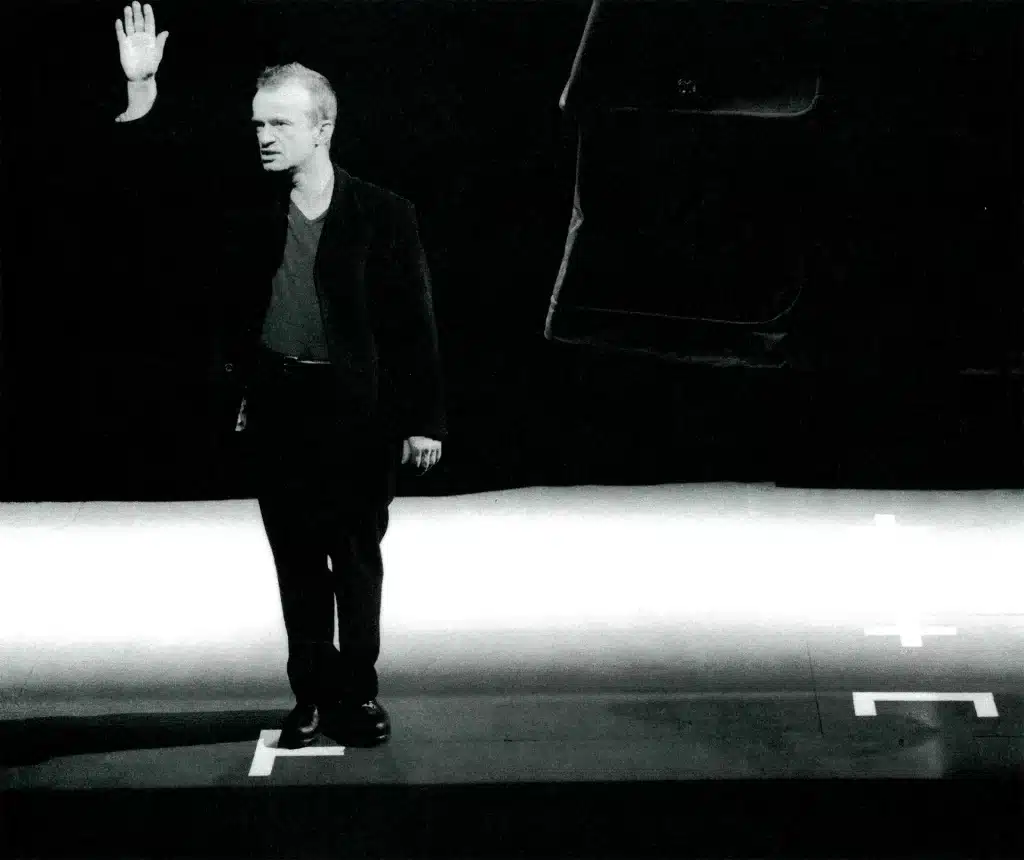

C’est difficile de parler de son rapport à l’institution sans être de toute façon suspect. Si l’on semble se contenter de ce que l’on a, c’est forcément pour ne pas froisser ses bailleurs de fonds ; et si l’on s’en plaint, c’est forcément que l’on estime ne pas être reconnu à sa juste valeur. Je ne crois pas que la question soit de savoir si l’on joue à l’intérieur des édifices de l’institution ou bien en dehors — Chéreau monte LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON à la Manufacture des Œillets, mais plutôt : « Faut-il entrer dans l’institution telle qu’elle est et la faire bouger de l’intérieur, ou développer une pratique en marge de l’institution avec l’espoir, avoué ou non, que celle-ci vous fasse signe un jour et vous donne des sous ?» Je crois qu’aucun d’entre nous ne serait sur cé plateau-ci, s’il n’avait peu ou prou flirté avec l’institution. Je crois qu’il n’y a pas de parole critique qui puisse porter si l’institutionne reconnaît pas l’auteur de cette parole comme l’un des siens. Je ne pense pas qu’il y ait d’un côté les purs et de l’autre les compromis.