FABIENNE VERSTRAETEN : Comment es-tu arrivée à la mise en scène ?

Laurence Vielle : Ce n’est pas très clair, J’ai du mal à me dire : je suis metteur en scène où je suis comédienne ou je suis auteur. Quand j ai terminé mes humanités, j’avais envie d’être réalisatrice. C’était une certitude. J’écrivais des scénarios de courts métrages. Je ne me suis pourtant pas lancée directement dans cette voie : les choses sont venues d’elles-mêmes et peu à peu sans que je n’aie jamais fait de choix décisif. Le théâtre comme l’écriture ont toujours été liés à ma vie : je fais du théâtre depuis toute petite et dès que j’ai su écrire, j’ai fait des poèmes. J’ai commencé par suivre un parcours sage : obéissant au conseil de mes parents j’ai entamé un cursus universitaire. Je me suis inscrite en philologie romane où j’ai fait beaucoup de linguistique et de philosophie du langage avec un professeur d’anthropologie clinique. L’anthropologie clinique est une théorie qui se penche sur la déviance langagière, elle étudie par exemple comment l’aphasie met en lumière nos possibilités langagières dans l’absence de toute norme réductrice. J’ai travaillé là-dessus quatre années : mon mémoire défendait la thèse qu’il n’y avait pas d’universaux de langage. J’ai utilisé comme matériaux de travail des textes de gens internés ce qui m’a énormément marquée. Parallèlement j’ai recréé avec Michel Debroux et Xavier Dujardin le Théâtre Universitaire de Louvain-la-Neuve qu’Arman Delcampe avait fondé. Je suivais aussi au C.E.T. les cours de Georges Banu et de Robert Abirached. Après quoi, avec Patrick Simmons nous avons tenté le concours du Conservatoire et ça a marché. C’est là que j’ai rencontré Pietro Pizzuti qui m’a encouragée à faire exister mes textes sur le plateau. Il m’a fait découvrir l’écriture de Valère Novarina en me faisant travailler le monologue L’ENFANT DES CENDRES C’était à mon sens dans la même lignée que tous ces écrits déviants sur lesquels je m’étais penchée à l’université. Je travaillais en même temps avec Bernard Mouffe sur L’INNOMMABLE de Beckett à la demande de mo professeur d’université. J’ai découver en 1993 L’INQUIÉTUDE de Novarina et j’ai eu le coup de foudre pour ce texte.

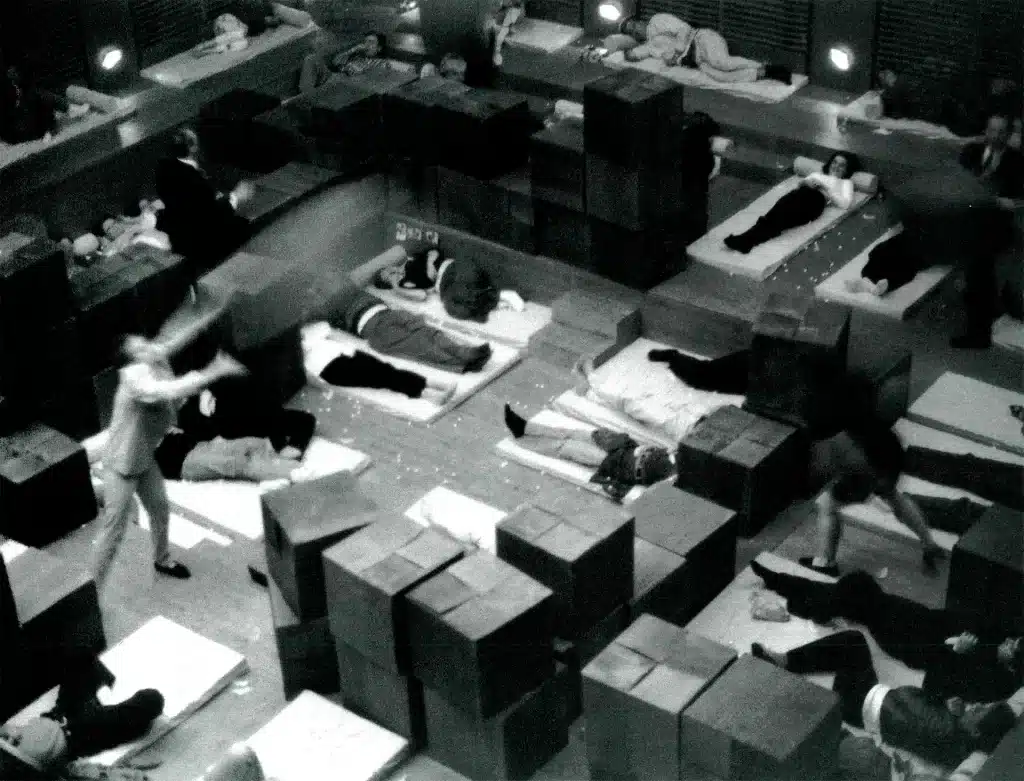

Je l’ai mis en scène en 1994 pour Les moissons au Théâtre de la Balsamine. J’avais demandé à Magali Pinglaut de travailler avec moi, de se plonger en chute libre dans le texte et à Pietro Pizzuti de venir faire l’œil extérieur tous les cinq-six jours. Dans mes projets personnels, je ne me mets jamais complètement à l’extérieur comme le fait classiquement le metteur en scène. Je participe au jeu ou à l’écriture comme pour le spectacle que j ai mis en scène cette saison 1999 ec écrit avec Gwenaëlle Stubbe. J’aime bien l’idée d’un comédien vraiment actif. C’est pourquoi j’apprécie le travail avec Isabelle Pousseur dont j’ai suivi le stage sur Heiner Müller : elle nous demande d’être complètement actifs ; elle vient dire : « ça je prends », « Ça je trouve intéressant » et ne rejette jamais les propositions. J’aime arriver avec pleins de matériaux, pleins de livres qui viennent nourrir le travail, proposer un univers qu’on puisse partager, qui ouvre des discussions, mais aussi initier des aventures, faire des expériences telles que répéter à la campagne, ou dans les cimetières comme nous l’avons fait avec Magali pour le Novarina. Car nous avions l’impression que c’était une parole destinée autant aux morts qu’aux vivants, une parole entre ces deux univers, aux limites du vivant, et la proférer dans un cimetières lui donnait un point d’ancrage.

F. V.: Tu as également présenté aux Moissons MARIN MON CŒUR d’Eugène Savitskaya dans lequel tu jouais aussi. Comment cela s’est-il concrètement passé sur Le plateau ?

L. V.: Pour ce spectacle, il n’y a pas eu d’œil extérieur. C’était vraiment moi qui étais censée être à la fois dedans et dehors. Cela veut dire accepter la discussion. C’est pourquoi j’avais envie d’appeler ce travail « travail collectif dirigé par…», mais l’on m’a dit : « Mais non, Ça n’existe pas, il faut qu’il y ait un seul metteur en scène ». Pour le Novarina, on avait simplement dit que Pietro Pizzuti était le metteur en scène, même si en vérité c’était plus complexe ; comme s’il n’y avait pas de mot pour exprimer cette réalité-là.

Toutefois, ce à quoi je tiens vraiment beaucoup, et peut-être davantage que les autres membres de l’équipe, c’est au travail sur la langue ; j’aime que le texte soit entendu et je suis extrêmement pointilleuse là-dessus. Dans mon travail, ce sont toujours les mots qui font naître le spectacle ;les images ne préexistent pas. Quand on entend le texte, c’est comme si le décor venait naturellement, les accessoires aussi … Il me faut d’abord percevoir le rythme d’une écriture. Je suis même parfois trop dans les mots et pas assez dans la représentation. Et chaque fois que Pietro Pizzuti m accompagne dans un travail, il contrebalance cette tendance : c’est lui par exemple qui a proposé le chou dans le spectacle MARIN, MON CŒUR. C’est pourquoi je ne sais pas si Je suis vraiment un Jeune metteur en scène, ma fonction est encore un peu floue. Mon travail s’articule vraiment autour de la langue, je m’attache constamment à mettre en jeu le langage, dans un face à face avec les gens. J’aime que le mot soit au milieu, entre le spectateur et le comédien, avec le temps du regard entre les deux. Ce que Denis Guenoun exprime d’une façon très belle dans LA LETTRE À UN DIRECTEUR DE THÉÂTRE. Quand je suis arrivée sur le spectacle de Luc Fonteyn, LA FEMME DE GILLES, dont j’ai finalement cosigné la mise en scène, le cexte avait déjà été défriché, mais On n’arrivait pas encore à l’entendre, ni à percevoir le rapport entre les personnages. On a tout repris à zéro avec l’idée de simplement dire les choses. Les personnages ont alors surgi du dire, avec évidence.

De la même façon qu’il m’est difficile de me présenter comme metteur en scène, j’ai du mal à aller frapper à la porte de théâtres avec un projet à la main. J’ai un projet en tête et j’attends que se produise la rencontre qui le concrétisera. Je crois beaucoup aux rencontres. C’est pourquoi quand Monique Dorsel du Théâtre Poème me propose son théâtre pour y monter ce que je désire, j’accepte aussitôt. Ça a donné CONTES À REBOURS, qui était également une aventure passionnante sur le langage : on a travaillé essentiellement sur CENDRILLON de Grimm qu’on a repris à la lettre en partant une fois encore du dire, en cherchant notamment à assumer chaque phrase, ce qui a donné l’impression aux spectateurs que nous avions totalement réécrit le texte alors que nous n’avions pas touché à un seul mot … Moi, je crois vraiment que la parole peut être magique ; si l’on prend le temps de la mettre en espace, elle devient presqu’une matière.