L’approche et la construction d’un rôle se modifient progressivement dans le théâtre polonais. Bien que cet abandon du jeu traditionnel ne concerne qu’un cercle étroit lié au Théâtre Rozmaitosci de Varsovie, les conséquences de ce choix et de ces recherches d’une nouvelle esthétique de jeu semblent très importantes. Un tel jeu d’acteur introduit en effet dans le théâtre polonais une nouvelle caractéristique qui modifie la réception et les attentes du spectateur et le sensibilise à la sincérité du jeu. L’appropriation intime du rôle, l’intériorisation du personnage et son enracinement dans les émotions de l’acteur, ainsi que le renouvellement de l’expression corporelle, ont conduit à un glissement des frontières de la pudeur. Mais ils constituent surtout la valeur essentielle de ce type de jeu dont le but est – bien qu’une telle formulation puisse paraître banale – d’atteindre la vérité scénique. « Le jeu de l’acteur composé et froidement calculé n’émeut plus personne. La sincérité, l’ouverture, l’authenticité peuvent émouvoir. La littérature théâtrale a changé, l’art de l’acteur aussi doit changer »1, écrit Stanislawa Celinska, l’une des principales actrices de cette nouvelle scène.

Par ses spectacles, Krzysztof Warlikowski a exercé une influence considérable sur ce renouvellement du jeu. Au Théâtre Rozmaitosci, il a trouvé un groupe d’artistes qui aspiraient à créer des spectacles qui inquiètent, provoquent et libèrent de profondes émotions. Cette troupe possède un noyau permanent, formé d’acteurs qui ont construit leur identité scénique à travers une longue collaboration non seulement avec Warlikowski, mais aussi avec Grzegorz Jarzyna et, également, pour certains d’entre eux, avec Krystian Lupa. Il ne s’agit cependant pas d’une troupe hermétiquement fermée. Pour certains spectacles, sont invités des artistes d’autres scènes qui n’acceptent pas un théâtre de quiétude, sans engagement émotionnel, dans lequel on construit un rôle extérieurement en s’appuyant sur des recettes techniques bien éprouvées. À la troupe s’est même jointe une comédienne venue d’Allemagne, dont le style de jeu s’est révélé proche de l’esthétique de Rozmaitosci.

Ces recherches de nouveaux moyens d’expression sont confortées par le fait que, dans ce théâtre, on met de plus en plus l’accent non pas sur l’effet final, dans l’optique de produire un spectacle formellement clos sur lui-même, mais sur le processus même de la création, sur l’approche de la vérité du personnage scénique et sur la vérité de l’acteur.

Les modifications observées dans le jeu des acteurs ne sont pas caractéristiques d’une génération, bien qu’elles aient été élaborées dans les travaux de créateurs caractérisés par l’expression « les jeunes les plus doués ». Dans le théâtre de Warlikowski, les acteurs importants n’ont pas entamé le chemin de leur création en même temps que la nouvelle génération de metteurs en scène ; ils se sont glissés déjà formés et expérimentés dans le théâtre de ces derniers, avec une idée bien précise d’eux-mêmes en tant qu’acteurs. Stanislawa Celinska, Malgorzata Hajewska-Krzysztofik ou Adam Ferency ont rendu particulièrement crédibles leurs recherches et l’ouverture de la jeune troupe. L’audace d’enraciner le personnage dans l’intimité de l’acteur et d’exposer le physique de celui-ci est en effet d’une nature tout à fait différente lorsqu’il s’agit d’un acteur mûr qui possède suffisamment de compétences professionnelles pour ne plus prendre de risques, pour ne plus tâtonner. Leur démarche ne consiste cependant pas en un geste naïf de rejet des expériences acquises, mais dans la négation d’un immobilisme théâtral dans lequel tout est déjà apprivoisé, connu, dans lequel le style travaillé produit la certitude de l’adhésion du public et gagne à coup sûr ses applaudissements. Le théâtre de Warlikowski donne aux acteurs le courage de ne pas plaire à tout prix, de provoquer la résistance du spectateur par l’interprétation du rôle.

Bien sûr, depuis quelque temps, les spectacles de Warlikowski ne témoignent plus d’une même prise de risque ; ils éveillent moins de controverses, rencontrent beaucoup de réactions positives. Mais les critiques et les protestations d’antan ont, dans une certaine mesure, influencé ces acteurs, leur ont donné un autre regard sur leur travail.

Le risque de se mesurer à sa propre condition et de bâtir sur elle la vérité du personnage est notamment frappant dans les rôles joués par Malgorzata Hajewska-Krzysztofik et par Stanislawa Celinska. Dans La Tempête, Hajewska joue une Miranda qui a depuis longtemps perdu sa jeunesse mais qui, peu accoutumée à penser selon les critères de la société, n’en a pas pris conscience. Dans l’interprétation de Hajewska, la fille de Prospero est une enfant sauvage, un Kaspar Hauser shakespearien. Élevée hors de la civilisation, elle a conservé naïveté et innocence et surtout une façon intuitive de saisir la réalité qu’elle absorbe quasiment à travers sa peau. La maturité et l’enfance s’expriment en elle avec la même puissance ; elles lui permettent de briser le sentimentalisme du personnage et donnent à son amour pour le prince une dimension absolue. Ainsi vieillie, Miranda est handicapée d’une manière particulière, inadaptée aux normes du monde dans lequel, justement, elle entre : son jeu dévoile le comportement d’un enfant, la puissance des émotions de la jeunesse, le corps d’une femme mûre perdant son charme féminin. Hajewska introduit ce personnage dans sa sphère privée ; elle a la force de lui attribuer ses propres faiblesses et de l’enraciner dans sa propre expérience corporelle. Les nouvelles formes de relation entre l’acteur et le personnage scénique sont liées en effet à l’introspection, à la mise à nu, à la transgression des domaines tabous.

« Tout ce que j’ai si joliment construit durant ces années, ce que l’on appelait la composition froide en a pris un coup. Il fallait tout simplement devenir le personnage. (…) »2 Ces mots de Stanislawa Celinska se rapportent à ses créations bouleversantes dans les spectacles de Warlikowski, spectacles qui n’auraient pu exister sans sa décision de dépasser l’emploi travaillé, sans son courage de sortir des refuges que donnent des années d’expérience professionnelle. Sa Gertrude de Hamlet ou son rôle de la danseuse de peep-show dans Purifiés de Sarah Kane sont l’essence d’un tel risque. Entrer dans ces personnages exigeait en effet de se mesurer à sa propre sexualité, aux aspirations endormies dans le corps d’une femme qui n’est plus toute jeune. Surtout pour le rôle traumatisant de Purifiés. « Je produisais jusqu’à présent un jeu caractéristique. J’étais drôle, amusante, calme, grosse. Et c’était chouette. (…) L’amour est un thème assez dangereux. Il est toujours lié à une certaine peur, à un risque. Je voulais l’éviter, oublier cela, vivre une vie normale. »3

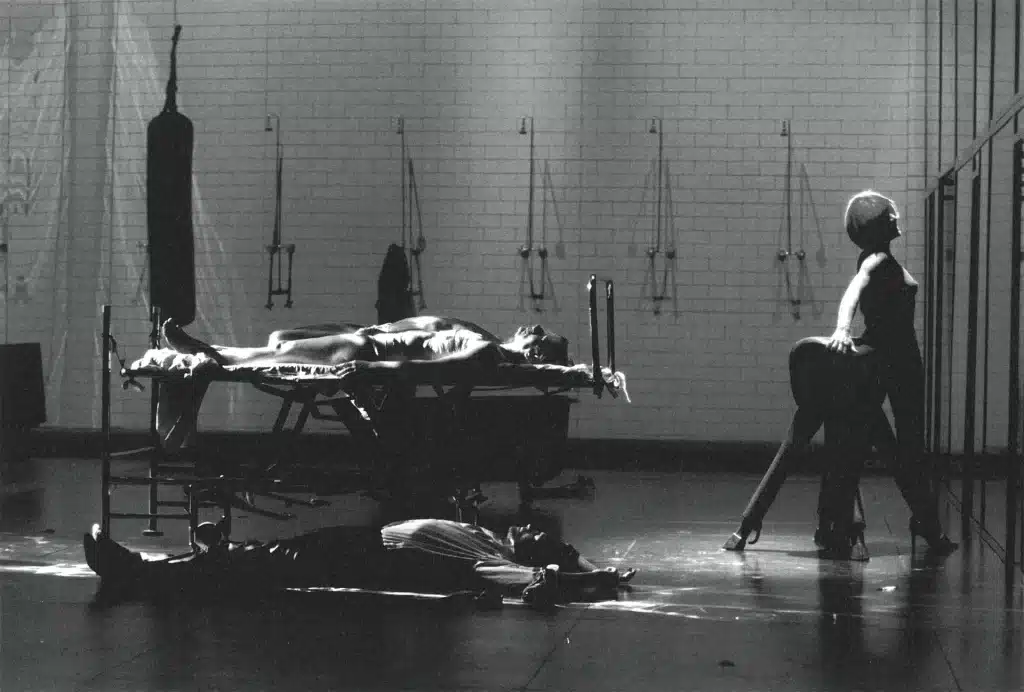

Mais d’avoir surmonté ces craintes a conduit à une création scénique d’une audace inégalée sur la scène polonaise. La danseuse de peep-show de Celinska est une femme d’âge mûr, chez qui l’on ressent la fatigue et l’amertume d’une vie ratée. Ses formes opulentes sont soulignées par une lingerie érotique noire. Durant la danse, elle provoque les hommes par des gestes dévergondés, elle pousse de petits cris d’incitation, se caresse voluptueusement les hanches. En même temps, dans toute cette humiliation et cette chosification, elle est magnifiquement innocente, indemne de tout le mal qui l’entoure ; capable d’un amour aussi pur qu’elle en innocente même Tinker (Mariusz Bonaszewski), le médecin psychopathe qui mène ses expériences sur les corps et les âmes humaines. Que ne faut-il vaincre en soi pour non seulement jouer un tel personnage, mais également le faire jaillir de ses propres émotions, de ses propres nostalgies, de la mémoire de son corps – et pour lui trouver une forme ? Le travail sur le rôle et l’étude de soi-même sont ici menés de manière parallèle : « J’avais peur de dénuder mon corps et également de toucher à ce que j’avais déjà enseveli dans ma vie : le besoin d’un amour physique et psychique. »4

Dans ce type de jeu, la question n’est pas d’embarrasser le spectateur avec l’intimité de la personne qui joue sur la scène, ou par un chantage émotionnel. Le caractère profondément privé du rôle ne se transforme jamais en exhibitionnisme ; le professionnalisme et la conscience du but à atteindre ne permettent pas aux acteurs de s’enfoncer dans des réactions émotionnelles incontrôlées comme des spasmes. « L’acteur devrait toujours se parler à lui-même. (…) En observant la personnalité de l’individu, nous pouvons parvenir aux mécanismes de son comportement, en nous orientant vers l’intérieur et non en nous concentrant sur ses gestes extérieurs »,5 disait Jacek Poniedzialek dans un entretien récent.

Son jeu, économe, peu explicite, a atteint sa pleine expression dans sa création du rôle d’Hamlet, qui aux yeux du spectateur semblait surgir de la personnalité même de l’acteur. De cette tendance à construire un tel jeu, Warlikowski a fait la clef de tout le spectacle. Les acteurs se tenaient sur la frontière entre la création scénique et leur existence même : coup sur coup, ils émergeaient hors du personnage, et même en pénétrant profondément en lui, ils n’abandonnaient pas leur être privé. Le but n’était pas de multiplier les niveaux de théâtralité, mais de dégager les personnages du récit de leurs oripeaux sociaux, et de retrouver la dimension individuelle de Hamlet, de lire la pièce comme un drame du corps.6

Les changements dans la conception du jeu de l’acteur opérés par le théâtre de Warlikowski peuvent être comparés à la vitalité nouvelle qui caractérise depuis quelques années les arts plastiques polonais. C’est en effet le corps de l’acteur qui est, dans le théâtre de ce metteur en scène, le vecteur fondamental de signes. Tout comme la corporalité humaine, son engagement dans les discours sociaux et politiques, ainsi que son travail sur les visions rejetées ou censurées du corps se retrouvent au centre des recherches des artistes qui pratiquent l’art critique depuis le début des années 90. Dans leurs créations apparaissent « des corps contraires aux idéaux et aux normes, malades, vieux, handicapés. Ils explorent les zones limites de l’expérience et analysent les moyens de discipliner le corps. Ils attirent l’attention sur la construction différenciée des sexes », écrit Izabela Kowalczyk.7

Les spectacles mis en scène au Théâtre Rozmaitosci prennent très souvent pour thème les nouvelles expériences du corps. Cela demande à l’acteur de mobiliser tout autrement sa présence physique sur scène, de jouer souvent nu, de se mesurer avec sa propre pudeur et ses blocages psychiques. Il en résulte un déplacement de la corporalité, traitée comme signe ou comme équivalent d’un état émotionnel, vers un vécu individuel du rôle à travers son propre corps. Un thème important du jeune théâtre est la condition de l’Autre, dont le corps ne s’inscrit pas dans l’ordre établi, tout en étant rarement handicapé au sens strict du terme. Il s’agit plutôt d’une existence hybride, ontologiquement peu évidente, pluridimensionnelle.

Dans Dibbouk, d’après Sholem An-Ski et le récit de Hanna Krall, Magdalena Cielecka joue Léa, la jeune fille dans laquelle entre l’âme de l’amant défunt. L’actrice y montre son déchirement intérieur, son hésitation entre des sentiments contradictoires : d’un côté la condition de Léa et la réalisation de l’espoir fantasmatique de la plénitude corporelle, de l’union durable avec la personne aimée (l’identité de la jeune fille s’épanouit dans l’amant, et lui s’épanouit en elle), de l’autre, cependant, l’effarement de la jeune fille que Cielecka souligne par son jeu – Léa a en effet été exclue d’elle-même, elle a perdu son corps possédé par le dibbouk. L’accomplissement sensuel et le cauchemar de l’exclusion de sa propre existence s’unissent dans une expression commune.

Beaucoup de héros du théâtre de Warlikowski possèdent une nature psychique et physique difficile à classifier, qui exige de l’acteur un jeu corporel tout à fait différent de celui qui caractérise le théâtre traditionnel : c’est le cas du Caliban de Renata Jett, ou de l’Ariel de Magdalena Cielecka. C’est également le cas de Grace (Malgorzata Hajewska-Krzysztofik) dans Purifiés, qui aspire à une modification transsexuelle et à devenir son frère défunt. Elle attend que le docteur Tinker opère non seulement son sexe mais aussi son identité. Avec son pénis cousu au corps, avec sa poitrine étroitement bandée, elle se dresse face aux spectateurs comme devant un miroir dans lequel elle voudrait voir sa nouvelle condition. L’aspect de Grace accuse l’utopie de tout le projet : l’amputation des signes de féminité ne lui donne pas une identité masculine. Le franchissement de la frontière sexuelle fait de Grace un transfuge.

Les spectacles de Warlikowski manifestent le caractère culturel et extérieur du sexe, qui n’est pas une caractéristique immanente des héros mais quelque chose d’ajouté qui emprisonne et blesse leur identité. Il en est de même dans Les Bacchantes lorsque le vêtement féminin de Penthée (Jacek Poniedzialek) devient l’expression de la déchéance du roi, de son humiliation par Dionysos qui donne au souverain les attributs de la féminité. Les acteurs qui jouent chez Warlikowski exposent le caractère théâtral de la sexualité ; ils sont revêtus du sexe et le jouent consciemment.