AVIGNON, JUILLET 1997.

La salle du Gymnase Aubanel se remplit de public qui se serre sur les gradins dans la chaleur étouffante. Nombreux, massé, confiant. Serait-ce le miracle d’Avignon : tant de spectateurs pour un texte contemporain ? La rupture entre le théâtre d’aujourd’hui et son public serait-elle fallacieuse ? Le rêve de réconciliation se fracture quand les acteurs abordent le texte contemporain. CONTENTION de Didier-Georges Gabily est présenté en « baisser de rideau » à la pièce de Marivaux LA DISPUTE. Le passage se fait sans transition, seuls quelques rappels de Marivaux restent lisibles. Bientôt, les spectateurs s’en vont. Par grappes.

Il n’y a pas de ressort dramatique,

Il y a la consomption1

Les spectateurs s’en vont bruyamment. Ils sont excédés et veulent montrer leur exaspération devant ce qu’on leur donne à voir, à entendre et qui peut-être, n’a pas de sens, ne se laisse pas comprendre. Un texte étrange et sans logique où s’entremêlent les cris de rage, les temps, les personnages. Un texte éclaté qui se déverse, rature les certitudes et les attentes.

Gabily, en effet, perturbe les codes, déplace les références. Il enchaîne son texte aux derniers mots d’Hermiane écrits par Marivaux : « il n’y a pas lieu de plaisanter. Partons » et les propulse dans un univers contemporain. Dès le monologue introductif, le sens s’emballe. Chaque mot balance sa charge électrique en un flux dense qui ne se fixe sur rien et ne fixe rien. Le dialogue entre Prince et Hermiane oscille entre dispute et mouvement de réconciliation quand les conflits sont épuisés, dépassés. Aux mots de l’intimité, Gabily juxtapose une tentative de dire le monde qui s’effiloche au gré des répliques de Prince. Rien de ce qui est attendu n’advient. Ainsi, par exemple, les personnages historiques n’existent que pour leur charge symbolique : ni Napoléon, ni Hitler mais Napoléon Hitler, archétype du pouvoir sanguinaire. Gabily ne se focalise sur aucune des questions qui traversent sa pièce : mécanismes du pouvoir, sida, rapports marchands. Pourtant, au cœur de cet apparent désordre, il esquisse un questionnement du pouvoir, du temps et de la mémoire.

Dire ce qui laisse sans voix

Face à un texte en apparence si hermétique, on peut croire le théâtre d’aujourd’hui en panne de sens. On peut relayer l’idée diffuse qu’il tourne à vide, qu’il n’a rien à dire et prend la pose désenchantée au milieu de son vide. Ou qu’il relit infiniment ce qui, déjà, a été écrit. Sa forme éclatée, son égocentrisme seraient le signe de sa pauvreté, de son aporie.

On peut y voir aussi les marques de la postmodernité. De ces temps où le credo du progrès et de l’émancipation de l’humanité s’est effondré. Où la mise en cause de la notion même de valeur a généré une sorte de relativisme absolu. Une attitude parfois tyrannique qui voisine dangereusement avec le fantasme de n’être plus situé, de n’être plus engagé.

Peut-être, les grands récits unificateurs ne peuvent-ils plus avoir cours. On n y croirait plus. Les massacres, les génocides, les trahisons politiques, l’invasion marchande dénuée de tout scrupule dépassent le mouvement centralisateur de la pensée rationnelle. Ce que les médias nous donnent à voir de notre humanité est désormais beaucoup trop complexe. La négation brute et grossière des valeurs morales qu’on croyait universelles relève pratiquement de l’indicible.

En réponse, s’est développée au théâtre une vision du monde comme collection de faits, de réalités immanentes. Et comme si l’horreur du monde avait paralysé l’écriture, ici, une vidéo crache des images de violence dans une ville américaine, là, un écran géant projette le dépeçage des animaux d’abattoir, là encore, une jeune africaine raconte comment craquaient les os de sa mère violée, saillaient les entrailles de sa mère éventrée …

Comme si le théâtre cherchait à se rapprocher des scènes télévisées quand la caméra se fixe et que l’image s’arrête là, les mots décrivent un paroxysme qui estompe le contexte, qui évacue l’avant et l’après. Chromos tirés de l’Histoire où la réalité finit par se dissoudre. Il n’est plus possible de rien en dire, juste la dire et la montrer. Comme si, pour frapper plus fort, pour toucher davantage, il fallait presque vider la notion même de représentation. Or, irrémédiablement, la représentation persiste : la reproduction du réel est un leurre, seuls existent les réels, les visions du réel. Et une réalité comblée de barbarie donnée à voir dans une telle charge d’évidence ne peut plus être questionnée et encore moins répondre d’un sens. Les mécanismes, les processus sont abolis, dépassés : les faits bruts demeurent dans un halo de soufre et de scandale. Dans l’urgence d’attester qu’il n’ignore pas, le théâtre tend un miroir à notre époque, miroir où reconnaître son abjection, sa déréliction. Sa faiblesse et sa laideur. La parole qui s’attache à épouser le plus pleinement possible l’inacceptable, le livre comme une fatalité, une révélation. Si le Mal habite l’homme, comment celui-ci peut-il échapper à son destin ?

Dans le fantasme d’une immédiateté aux effets d’électrochoc, c’est l’emprise de la pensée qui est refusée. Paradoxalement, cela fonde aussi l’illusion d’une société où tout serait lisible et transparent. Où ce qui peut être montré peut être assimilé.

Comment créer une « mémoire neuve » ?

Mais thésauriser des faits peut-il construire une mémoire ? Car pour l’écriture dramatique contemporaine, la mémoire est devenue un enjeu. Face à ce qui est ressenti comme une amnésie, cette tragique perte de la mémoire, comment conserver la trace des faits dans leur intensité tout en dépassant la citation ? Comment dénoncer ? C’est bien la constitution d’une mémoire qui se joue :un travail où se glisse l’acte créateur, l’indéniable trahison de qui transforme pour transmettre … Où peut-être se joue l’engagement quand ne pas oublier, ne suffit pas.

Dans plusieurs de ses pièces, Jean Louvet s’est attaché à reconstruire une mémoire pour sa communauté, la Wallonie. Il a interrogé diverses figures historiques, divers événements politiques et sans cesse, est revenu sur le rôle et la place de l’intellectuel. Au cœur de sa réflexion, une société bloquée qui ne parvient pas à retrouver de projet. Louvet incriminant surtout un déficit de mémoire, une ignorance ou un mépris du passé, s’est attaché à recréer les contours d’une identité. Souvent, celle-ci s’est confondue avec une histoire de la lutte des classes : Plus tu étudiais, plus je me sentais ouvrier dit Grégoire à son fils devenu professeur2.

Avec L’ANNONCE FAITE À BENOÎT3 ‚Louvet semble chercher à entrouvrir une autre voie. La relation entre les deux personnages, Arthur et Benoît, s’y noue comme un deal dont l’objet serait inconnu et inconnaissable. Leur première rencontre, seulement évoquée dans le dialogue, a eu lieu dans un magasin où Arthur a « emprunté » une somme d’argent à Benoît. Si l’enjeu de leur seconde conversation est la nature du deal — son poids de réalité, de vérité — les tensions, les soupçons, la violence larvée échouent à l’objectiver. Restent alors deux subjectivités privées d’objet de consensus, deux théâitralisations et la fraternité en guise de rédemption.

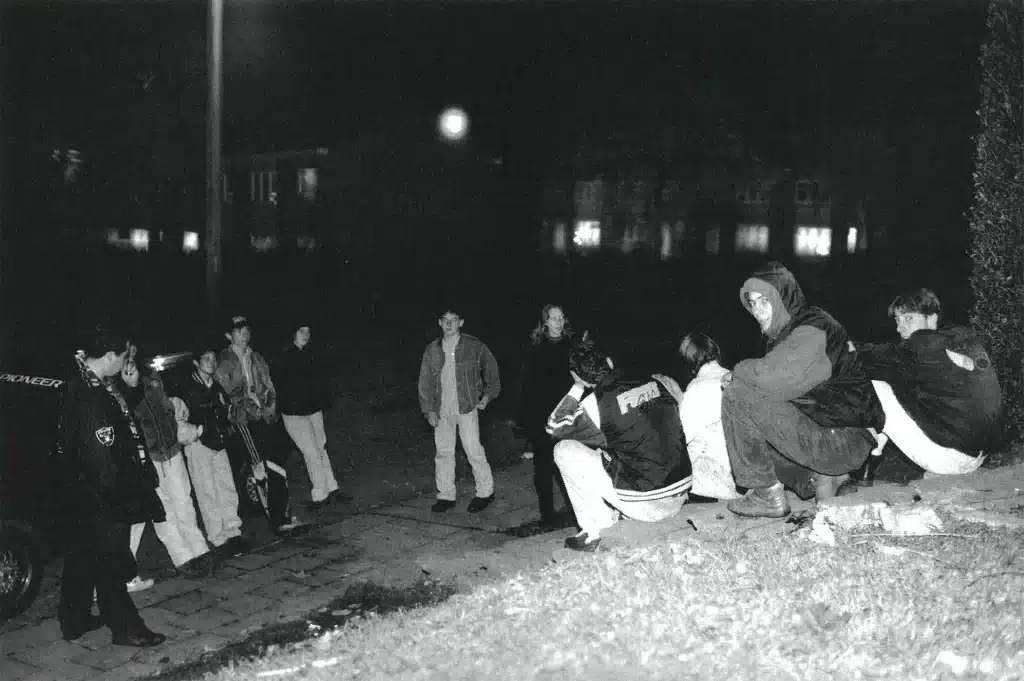

Dans TROU DE MÉMOIRE4, une pièce de Jean Philippe Wertelaers, c’est, symboliquement, dans une faille du plancher que les huit personnages, adolescents un peu paumés, retrouvent le journal d’un jeune Juif caché pendant la guerre. Ils confrontent leurs vies à la peur et la douleur enfermées dans ce cahier. Timidement, une mise en perspective s’annonce : à la lumière du passé, leur présent qu’ils jugeaient insignifiant, gagne soudain en épaisseur. La pièce ne donne pas de réponses, elle esquisse l’idée que la conscience des racines, de la multiplicité des ancrages, influence le regard sur les autres et peut réinsuffler un peu de signification au fait d’être en ce monde.

Nous ne savons plus comment repartir à l’assaut d’un rêve de transformation du monde…5

Le théâtre d’aujourd’hui raconte peu d’histoires. Ou alors, de toutes petites, mettant en scène de toutes petites gens. Ou bien il évoque, par bribes, la grande Histoire et notre présent, cette actualité où s’enchaînent les atrocités guerrières, meurtrières, écologiques, économiques … Dans ce présent-là, beaucoup d’auteurs imaginent — décrivent — la vie des victimes. Tous ceux qui ont glissé hors du système. Tous ceux qui ne verront sans doute pas ces pièces. Ou ceux qui vivent dans les rêves qu’on leur a fabriqués : rêve de consommation, de possession et de pouvoir. Voire dans la tentation de l’ordre. Il n’y a plus guère de héros, plus vraiment d’actes, plus de ressort dramatique.