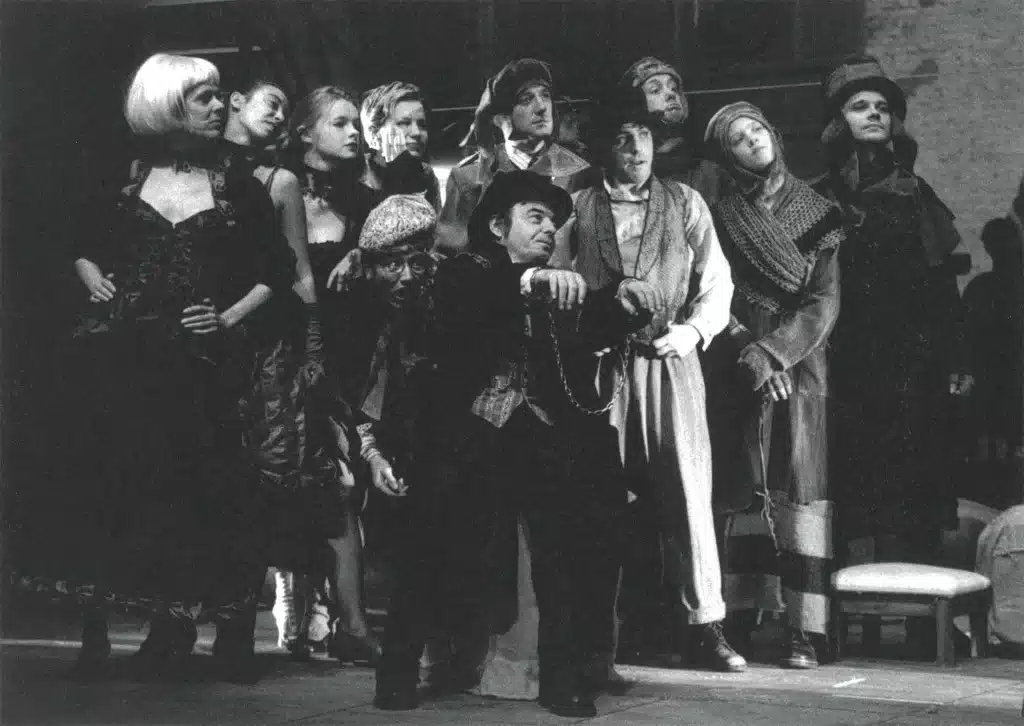

Herbert Rolland a fondé le Théâtre de la Vie en 1971. Sa famille a fui l’Allemagne nazie. C’est en voyant L’Opéra de quat’sous dans un petit théâtre new-yorkais qu’il découvre Brecht à la fin des années 1950. Un choc qui l’arrache à son ennui de jeune comédien et spectateur, un déclic qui le convainc de revenir en Allemagne. Il fait un stage au Berliner Ensemble encore dirigé par Hélène Weigel. Il devient ensuite assistant metteur en scène et metteur en scène au Théâtre de Rostock. Mais, constate-t-il, le théâtre de Bertolt Brecht ne suscite pas grand intérêt au-delà de Berlin. Il s’installe ensuite en Belgique, fait du théâtre pour enfants et pour adultes. Avant même de fonder le Théâtre de la Vie, il crée plusieurs pièces de Brecht : L’Exception et la Règle, Grand-Peur et Misère du IIIᵉ Reich et des montages de textes — Si les requins étaient des hommes, L’Épreuve du cercle, Brecht, cet inconnu. En 1997, il monte La Bonne Âme de Se-Tchouan avec de jeunes comédiens et, en 2001 – 2002, Dialogues d’exilés, qui a connu plus de cent représentations. La journée du 7 décembre 2003, « Brecht, un auteur pour le XXIᵉ siècle », a été organisée à cette occasion.

« Comme pas mal d’autres, j’avais délaissé Brecht quelques années. C’est en montant La Bonne Âme dans le cadre d’un studio d’acteurs que j’ai découvert la plénitude, la richesse de Brecht. Et ce n’est pas fini. Brecht a écrit des choses essentielles sur son époque, une époque de luttes et de contradictions dont on nous a dit qu’elle était révolue. Or on voit bien que ce n’est pas du tout le cas.

Dans le théâtre contemporain occidental, je ne trouve aucun auteur qui ait abordé de manière aussi précise, documentée et riche les problèmes sociaux fondamentaux de notre époque. Quelques exemples : la valeur “boursière” de l’individu (Sainte Jeanne), la responsabilité de l’intellectuel et du savant face à des découvertes qui peuvent mettre en péril la survie de l’humanité (Galilée), l’utilisation de la charité et de la solidarité dans la lutte contre l’injustice, la pauvreté et la misère (Sainte Jeanne, La Bonne Âme…), l’utilisation politique du racisme, du nationalisme et du chauvinisme des masses populaires (Têtes rondes et têtes pointues), l’ignorance et l’aliénation de l’individu à des fins politiques (Homme pour homme), l’utilisation de la loi du sang (Le Cercle de craie caucasien), la nécessité de l’apprentissage politique (La Mère). Ces thèmes sont toujours d’actualité. Je ne les vois pas traités par d’autres, donc il faut les transmettre. »

Et Brecht dans la manière de faire ?

« Le plus important pour moi, c’est peut-être son approche dialectique. J’aime aussi sa précision de langage. Elle est d’autant plus précieuse qu’on vit aujourd’hui dans la perversion des mots (“opération chirurgicale”, “guerre propre”, “économie de marché” pour économie capitaliste, etc.). Son humour et son théâtre toujours très concrets me paraissent aussi essentiels, de même que l’adéquation entre la forme et les intentions dramatiques. »

En quoi es-tu brechtien quand tu montes Molière ou Giraudoux ?

« Peut-être parce que dans ma manière de faire, le jeu est central et que le théâtre est toujours montré en tant que théâtre. »

Tu ne dis rien de l’effet de distanciation ?

« Parce que pour moi c’est ça le théâtre. C’est l’évidence même quand je regarde des enfants qui jouent. »

Alors pourquoi cette journée Brecht ?

« Parce que j’ai le sentiment que ce qu’a fait Brecht avec le théâtre à son époque, ce n’était qu’un commencement. J’ai l’impression qu’il y a aujourd’hui en Belgique un nombre important de praticiens qui, dans leur approche, vont bien au-delà du statut que l’on accorde généralement au théâtre et qui pensent que le théâtre a beaucoup plus à dire dans notre société que ce qu’on nous a fait entendre jusqu’ici. Bref, Brecht, la place qu’il a donnée au théâtre à son époque, ce n’était qu’un début… » (sourire).

RENÉ HAINAUX : Le cri muet de mère courage

Depuis 1940, René Hainaux a joué plus de 250 rôles. Des milliers de représentations. Membre des Comédiens routiers des frères Huysman, il a ensuite rejoint Jacques Huysman à la direction du Théâtre National de Belgique jusqu’en 1960. Il a formé des générations de comédiens au Conservatoire de Liège. Christian Crahay a été un de ses élèves. Il l’a retrouvé pour Dialogues d’exilés.

« Mon premier contact avec Brecht, c’est en 1942, au local des Comédiens routiers. Nous nous étions réunis pour la lecture de mère courage et ses enfants. Après la guerre, je dirigeais une revue internationale, Le Théâtre dans le monde. Paul Meyer1 m’avait frotté les oreilles : “Comment ! tu ne connais pas Brecht ? Tu devrais faire quelque chose dans ta revue.” Et de m’exposer le fameux tableau de Brecht sur les différences entre théâtre épique et théâtre aristotélicien. À deux, nous avons travaillé sur un article. Il a traduit Verfremdungseffekt par « effet d’étrangeté ». Mais au même moment, Antoine Vitez trouvait « effet de distanciation ». C’est ce terme qui est passé, malheureusement peut-être…

À Paris, au Théâtre Babylone, autre rencontre, Geneviève Serreau qui m’a parlé des cinq manières de dire la vérité2.

Mais l’événement le plus marquant, ce fut mère courage et ses enfants avec Hélène Weigel, au début des années 50, à l’occasion du Festival des Nations à Paris. C’était la première fois qu’on faisait venir des troupes étrangères et qu’elles jouaient dans leur langue, et ici, en allemand…, la langue de l’ennemi ! L’émotion était très forte. J’ai été marqué par le cri muet de mère courage quand elle entend la salve qui tue son fils prisonnier. Mère courage a trop longuement négocié avec la putain qui fait le va-et-vient entre elle et le caporal. Son fils est exécuté. Je n’oublierai jamais le visage de mère courage / Weigel. C’était un geste théâtral d’une force extraordinaire. Si elle avait pleuré, le spectateur aurait pensé : « Ben, elle n’avait qu’à y penser avant… ».

CHRISTIAN CRAHAY : Uta Birnbaum et Benno Besson, les passeurs

Christian Crahay a retrouvé René Hainaux pour Dialogues d’exilés. S’il a décidé de faire du théâtre, c’est à douze ans, en voyant René Hainaux jouer Cyrano. Il a été son élève au Conservatoire de Liège. L’estime qui les unit s’est transformée en une forte connivence pour leurs Dialogues d’exilés.

Co-fondateur du Théâtre de l’Éveil, Christian Crahay a signé quelques mises en scène. Comédien depuis 38 ans, il a été dirigé notamment par Otomar Krejca, Peter Brook et Benno Besson. Il a reçu l’héritage d’artistes qui ont travaillé avec Brecht.

« Uta Birnbaum était venue donner un séminaire de trois mois au Conservatoire de Liège3. J’ai travaillé Homme pour homme avec elle, et Maître Puntila et son valet Matti avec notre regretté Max Parfondry. La recherche était toujours très empirique, très pragmatique. On partait toujours du jeu. Par exemple, jouer un caissier de grande surface. Et de trouver comme ça, de l’extérieur et sans paroles, les gestes qui raconteraient quelque chose. Construire de l’extérieur quelque chose qui serait le reflet de quelque chose de plus profond. Ce n’était jamais intellectuel ou démonstratif.

Quelques années plus tard, j’ai travaillé avec Benno Besson dans Le cercle de craie caucasien. Là aussi, j’ai été surpris. Au premier jour, pas de théorie sur quoi que ce soit, pas de travail à la table. On a commencé à jouer tout de suite, et au fil du travail, Besson parlait de Brecht, toujours à partir de ce que le comédien faisait devant lui.

Troisième leçon, plus tard, lorsque j’ai joué le rôle d’Azdag dans Le cercle de craie caucasien avec plusieurs comédiens amateurs au Théâtre du Peuple à Bussang. C’est là que je me suis dit : « Brecht est vraiment fort ! » Car on demandait à des gens qui ne connaissaient pas Brecht de jouer Brecht, et ce sont eux qui ont donné toute sa chair à son théâtre. »

ANNE-MARIE LOOP : Ma mère regardant la mère

Formée au Conservatoire de Liège, elle joue depuis 1973. Elle a joué dans Maître Puntila et son valet Matti (mise en scène de Jo Duha), dans Têtes rondes et têtes pointues (Philippe Van Kessel), La mère (Jacques Delcuvellerie) et Sainte Jeanne des abattoirs (Lorent Wanson).

« Ma mère était venue me voir jouer La mère. Elle était enthousiaste. Je lui avais demandé si elle ne trouvait pas les panneaux et leurs inscriptions trop didactiques. “Pas du tout, je trouve cela fantastique. Je lis les inscriptions, je sais ce qui se passe et je suis plus décontractée.” Mine de rien, ma mère, qui avait 75 ans à ce moment-là, était en train de m’expliquer ce que Brecht avait voulu faire : que le public ne reçoive pas seulement une histoire, mais qu’il en comprenne le processus. Quant à Brecht dans ma manière de travailler, s’il fallait le ramener à un seul apport, Brecht, pour moi, c’est la conscience des contradictions. La conscience qu’un personnage n’est pas fait tout d’un bloc, que ce n’est pas l’homme en général, mais toujours un homme particulier, fait de contradictions historiques, sociales et politiques. Un personnage, c’est un point de vue et il faut savoir où il s’ancre. Brecht, c’est aussi la conscience de ce que je suis en train de raconter quand je joue. »

RICHARD KALISZ : Plutôt Les Bonnes de Genet que Maître Puntila…

Auteur et metteur en scène, Richard Kalisz a suivi à l’INSAS les cours d’Arlette Dupont, Henri Vaume, René Hainaux, Paul Anrieu : « Ils nous bassinaient tous avec Brecht. En 1964, avec d’autres étudiants, nous avons fait un voyage au Berliner Ensemble. J’ai assisté à plusieurs répétitions. Et là, j’ai vu la répétition de l’entrée et la sortie de scène d’un messager de Coriolan. L’intervention de cet acteur ne dure pas plus de trente secondes.

La répétition, elle, a duré toute l’après-midi. De question en question : “D’où viens-tu ? Combien de kilomètres as-tu faits ? Quelles chaussures portes-tu ? De quelle classe sociale es-tu ? Quel est ton enjeu dramatique ? Dans quel état amènes-tu la nouvelle du messager et comment sors-tu ?” De question en question, d’essai en essai, le jeu est né. C’était toute l’approche du gestus social. Cette expérience a été fondatrice.

Par la suite, j’ai voulu écrire moi-même quelque chose qui ressemblerait à du Brecht. En 1977, j’ai écrit Jean Prolo. C’était une histoire du mouvement ouvrier belge construite en scènes, avec des songs, remarquablement mise en scène par Jacques Delcuvellerie, dans cet esprit de filiation avec Brecht. Mais la pièce se terminait de manière désabusée. Plus tard, après mon passage par le militantisme maoïste et le travail en entreprises, où j’ai vécu le déclin de la sidérurgie en Wallonie, j’ai écrit Entre deux guerres. Ce n’était pas une pièce anti-Brecht, mais une sorte de “manifeste en différence.” Cette pièce a été jouée à la Maison du Peuple de Montegnée. Elle avait une forme assez éclatée, c’était une sorte d’opéra parlé où les ouvriers balbutiaient, ne parvenaient pas à parler, sauf des médiocrités de la vie quotidienne ou du sexe. Les personnages ne parvenaient à accéder ni à la parole ni à la scène. À la fin, ils étaient recouverts de poussière. Et quand enfin le rideau de scène rouge de cette Maison du Peuple s’ouvrait, il ne s’ouvrait que sur du vide, avec rien d’autre sur le plateau qu’un instrument de musique inutilisable. Pour moi, le constat était clair : il fallait tout repenser à zéro.

Brecht m’ennuie quand il devient trop didactique, purement politique et économique, quand il évacue la question du désir. Je préfère Les Bonnes à Maître Puntila et son valet Matti. Mais ceci dit, en voyant ma dernière mise en scène, Sang de Lars Norén, Herbert Rolland m’a dit que c’est le spectacle le plus brechtien qu’il ait vu depuis des années… »

MICHAËL DELAUNOY : Brecht m’intéresse autant qu’il m’irrite

Ancien élève du Conservatoire de Bruxelles, Michaël Delaunoy a mis en scène des auteurs aussi différents qu’Arthur Adamov, Strindberg, Tchekhov, Kalisky, Ödön von Horváth, Enzo Cormann, Xavier de Guillebon, Paul Pourveur. Enseignant, il aborde régulièrement Brecht avec ses étudiants, mais jamais il n’a monté l’une de ses pièces.

« Des textes comme Le petit organon ou L’achat du cuivre ont certainement eu une influence sur ma réflexion de metteur en scène et, en conséquence, sur ma pratique. Les Remarques sur l’opéra de Mahagonny ont été également très importantes dans le cadre du travail que je mène depuis plus de dix ans avec le compositeur Michel Fourgon. J’ai également été très marqué par les spectacles de Benno Besson ainsi que par le travail critique de Bernard Dort. Mais Brecht m’intéresse autant qu’il m’irrite. C’était bien entendu tout à la fois un grand poète dramatique, un homme de scène remarquable et un théoricien d’une intelligence (et, oserais-je dire, d’une roublardise) hors du commun. Ces qualités réunies en un seul homme en font une figure incontournable. Mais de là à parler d’une révolution de type copernicienne à propos de sa conception du théâtre épique, il y a un pas que je ne franchirai pas. Le travail de Meyerhold (comme metteur en scène et comme théoricien), qui a largement influencé Brecht sans que celui-ci le reconnaisse vraiment, me semble tout aussi fondamental. J’ai aussi été très intéressé par des auteurs ou des hommes de théâtre ayant admiré Brecht, mais qui ont adopté une position critique, voire polémique vis-à-vis de lui : Adamov, Kalisky, Vitez… Les post-brechtiens orthodoxes, en revanche, ceux qui voient du Brecht partout, m’énervent au plus haut point. Leur vénération aveugle à l’égard du maître dénote ce que Brecht lui-même définissait comme “l’intimidation par les classiques.” Le Berliner Ensemble a énormément souffert, après la mort de Brecht, de ce respect paralysant. Mis à part Planchon et le jeune Chéreau, les Français, quant à eux, ont souvent interprété les théories brechtiennes dans une perspective fausse. Cela a donné lieu à quelques-uns des spectacles les plus ennuyeux des quarante dernières années. Brecht aujourd’hui ? Loin de tout esprit commémoratif, un usage vivant de Brecht passe par une attitude irrévérencieuse à son égard. »

NICOLE DUMEZ : Du théâtre au conte, avec la “boîte à outils”