EN ART, on ne peut faire l’économie d’avoir vu, éprouvé, ressenti, médité, oublié, retrouvé les éclats de ce qui est « éclairé » par le dialogue entre l’artiste et le visiteur inattendu de son œuvre. L’un et l’autre se croisent à la première personne du singulier. Se croiser, car il ne s’agit jamais de fondre l’aventure de l’un dans l’autre, mais de jouer un jeu difficile, compliqué ; comprendre ce qui s’échange à Finstant du croisement sans jamais s’abandonner à l’esprit de système ou à la tentation de la fascination. « Pensée et Mémoire, Pensée et Reconnaissance, Pensée et Sensation méditent ensemble », écrit Philippe Sollers dans LE PARADIS DE CÉZANNE. Ce concept combinatoire définit un mouvement. C’est dans ce mouvement que je tente de répondre à la proposition qui m’est faite : mon itinéraire du théâtre à la danse.

Transcrire ce voyage aventureux est une épreuve, l’épreuve de l’image arrêtée, du pas suspendu, du doute interrompu. C’est la loi du genre, mais malgré l’obseur sentiment de trahir la simplicité, la contrainte que je me suis imposée est de proposer au lecteur de suivre à la trace une poétique que je poursuis moi-même, celle où l’exactitude est transposée, où sa fonction même n’est plus instrument mais manœuvre.

« Ici, comme là, pas de prétention à l’objectivité. Bien au contraire, la ferme volonté de saisir le décor intérieur, en quelque sorte « réfracté » que suscite en nous telle image ou tel mot, c’est-à-dire ces concrétions imprévisibles, roses des sables ou pierres de lune, que des courants obscurs font se joindre et se déposer au fond de notre esprit à partir d’un choc initial », indique Jean Tardieu dans OBJETS INCOMMENSURABLES. Enfin quelqu’un qui nomme une manière d’être… et ce qui est nommé permet de se relier.

Le choc initial ?

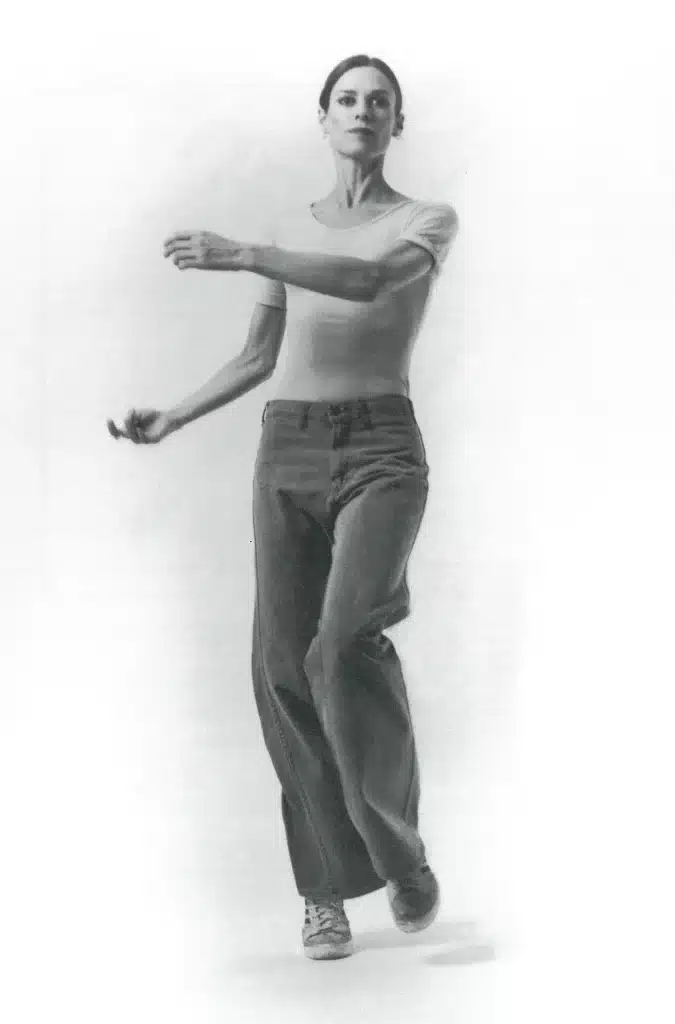

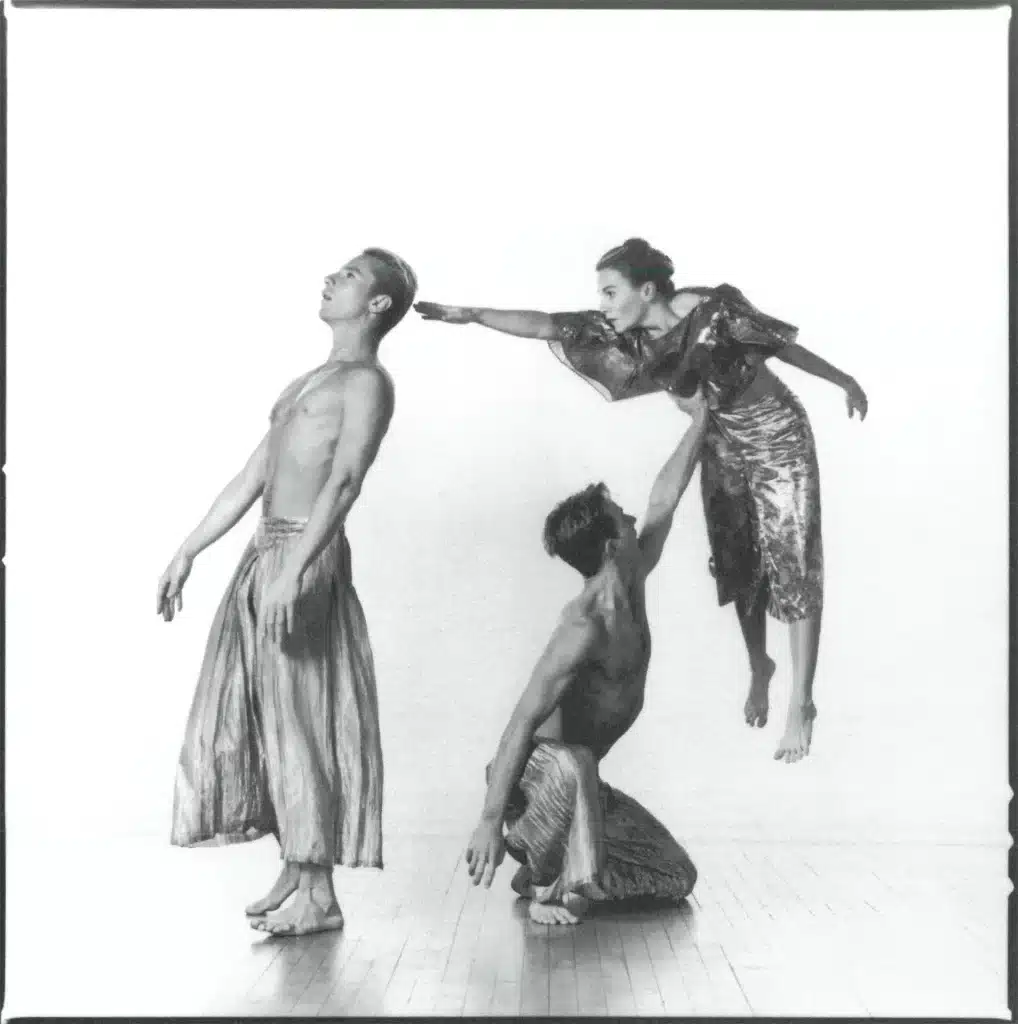

Repérage : le théâtre, les mots en représentation ; la danse contemporaine, les corps qui renoncent aux structures classiques du récit ou à l’illustration de partitions musicales. Entre les deux, le théâtre du corps qui fait éclater les masques du mot. Derrière, le corps violent… Pour moi, ce théâtre-là tient encore du discours. Mais déjà quelque chose se précise, l’intrigue que cristallisent les corps est la présence de l’être mutique. Je tente de situer, dans mon propre parcours, la période de l’onde de choc précédée d’infinies fissures et suivie d’autres sursauts. Elle commence plus ou moins en 1969. Elle se radicalise plus ou moins en 1985.

Tout de suite, l’évidence s’impose, un choc ne peut se définir ni en termes de temps ni en termes d’objets précis. La méthode, par trop rationalisante, disperse l’attention vers un labyrinthe de pistes. En outre, le théâtre et la danse ne sont pas les seules traverses qui m’atteignent, avant, pendant et après cette période. Il faut se fondre dans l’onde pour comprendre sa signification.

Ce numéro d’Alternatives théâtrales a pour thème « vitesse et mémoire », revenons‑y. Pratiquons « le lâcher prise », le sommeil par exemple.

Le sommeil trie, associe, fait jaillir les pièces d’un puzzle incongru. Au réveil, trois images en même temps : la séquence d’une danse dans UN SOIR, UN TRAIN, la cage vide de ET ILS MIRENT DES MENOTTES AUX FLEURS, la clameur de tambours, un soir à Barcelone.

Point de mots encore, des sons, des odeurs, des couleurs, un rythme dans ces trois images qui indique mon cheminement, entre ce qui se masque et ce qui se montre.

UN SOIR, UN TRAIN : Delvaux Daisne. Un professeur de lettres épuisé, comme son costume trois-pièces, entre dans une salle d’auberge. Une musique terrienne (Freddy Devreese) et une fille qui danse, presque immobile. Envoûtante, parce que immobile. Intense. Danse de mort, a‑t-on dit. Etrange, je n’y ai pas vu cela. Je n’ai vu que la sauvage intensité de la vie, provocante. L’homme, déjà mort, a peur de cette « tentation de vivre », il s’enfuit, poursuit sa quête. Le brouillard engloutit le train.

ET ILS MIRENT DES MENOTTES AUX FLEURS : Arrabal.

Quelque chose derrière les mots a bougé. Partout, partout à la fois. À San Francisco, à Paris, à Berlin, à Bruxelles aussi. On y croit. On sait. On sait ce que d’autres ont su avant nous, à d’autres époques, dans d’autres lieux. On fait corps avec l’éruption et on croit que ça va durer toujours. On est pris par la main, placé autour d’une grande cage vide. Métal et peau pâle. Odeur de la peur. De près, de tout près, on voit chaque grain, chaque pli, chaque goutte de sueur, des cris, des corps heurtés, des crissements, des mots aussi sans doute. Je ne me souviens plus des mots. Déjà le voyage souterrain commence. et tandis que les rituels de tortures s’infligent, les fleurs prennent leurs pétales à leur cou. Les garrots espagnols n’étrangleront personne.

La rumeur d’un troupeau de moutons précédant les tambours. Les tambours étaient ceux du village de Buñuel, les moutons, de Barcelone. Aux cimaises, des documents évoquant la vie et l’œuvre du cinéaste. La foule des vernissages est là, « naïvement » rassemblée. Bruits des bavardages anodins, des verres qui s’entrechoquent. Frôlement des tissus, des corps qui se croisent. Soudain, d’ailleurs, de très loin, une rumeur : un martèlement diffus, le bruit de pas innombrables. Après, un autre son poussant le premier, le son des tambours. Incrédule, la foule reste pétrifiée tandis que le troupeau de moutons suivi des tambours, envahit la salle. L’espace du vieux palais de pierre est complètement investi par la sensation, celle de tous les sens requis en même temps. Violent, foudroyant, implacable, le corps se fige quand l’âme « dit ». Ce soir-là, quelque chose s’est ouvert. J’ai poussé la porte.

Ce premier repérage permet de nommer le complexe. Le choc initial est en fait une série de chocs articulés entre eux comme des poupées russes. Lorsque je les désemboîte les unes des autres, lorsque j’arrive enfin à la dernière figurine, je me souviens d’une colère silencieuse :les mots portent trop de discours de fer, de miel, d’or, d’acide, d’ordure. La déclamation, la rhétorique, la répétition, le pouvoir se sont emparés d’eux. Cette cacophonie criarde devenue ordre « à bien penser » m’’exaspère. Quelque chose s’est brisé entre les mots et les corps. Un son métallique, un certain ton s’interpose entre eux.

Le gai savoir est bel et bien perdu dans ce désordre où les siècles obscurs et les censeurs saccagent « mes plates-bandes joyeuses », « mes fantaisies incongrues » et la grâce si grande de la simplicité.

« Trop de tout », la hideur du château de Sigmarigen opposée à la force tranquille d’un vieux palais de Palladio, les valses de Strauss opposées à l’harmonie calme de Purcell, le huis-clos étriqué et sentencieux de Sartre opposé à la fragilité des caprices de Marianne…