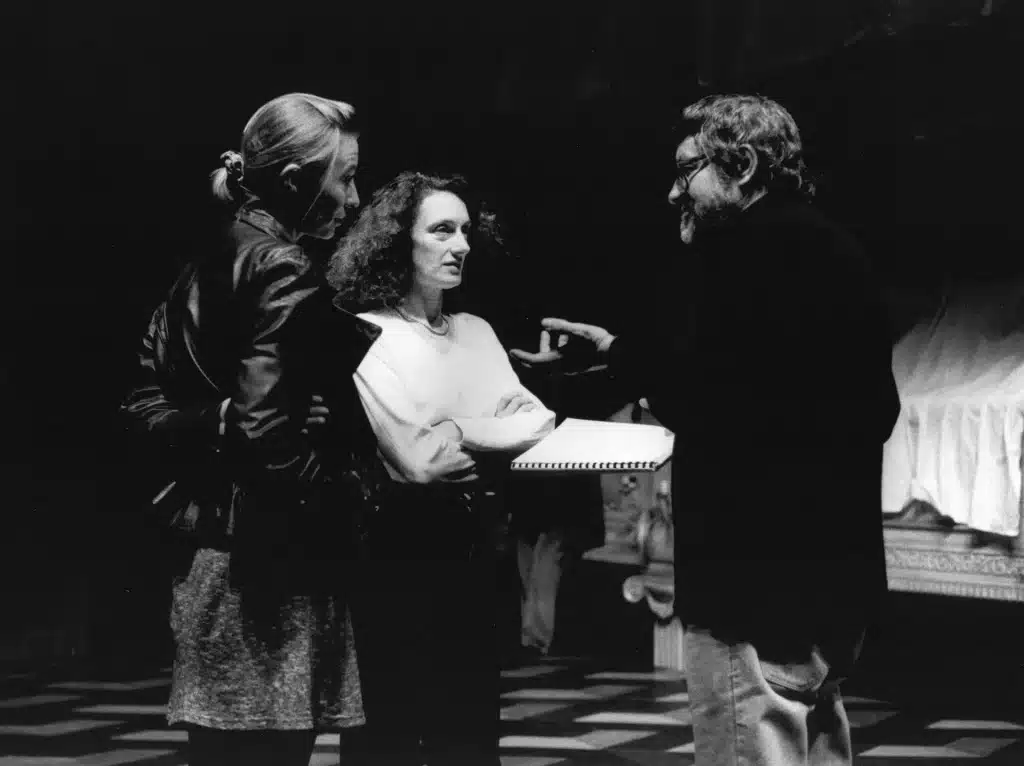

Bernard Debroux : Comment as-tu découvert Nathalie Cornet ?

Marc Liebens : La première rencontre a eu lieu au conservatoire de Mons. J’étais dans le jury et j’ai voulu l’engager tout de suite. Elle sera donc de la création de Tausk de Michèle Fabien. Elle a énormément de talent. Sans doute ne sait-elle pas très bien où se situer d’autant que ce premier rôle est un rôle difficile, mais je découvre immédiatement cette manière d’être sur le plateau, son sens de l’espace, une intelligence du texte, et d’emblée je comprends qu’on peut travailler avec elle.

L’appropriation du texte par l’acteur est un élément déterminant : le jeu ne peut exister qu’à partir du moment où l’on a déterminé ce que cela implique de dire telle ou telle chose. Il s’agit donc en quelque sorte d’une appropriation de la pensée : pourquoi telle ou telle chose est dite à tel moment. Cette pensée à l’œuvre dans un texte, le comédien se l’approprie. Et lorsque cette pensée est appropriée, le jeu, les différentes couleurs du jeu, viennent presque naturellement. Ce passage est une des choses les plus difficiles qui soient, mais c’est ce qui me fascine dans le travail de l’acteur : s’approprier la parole de l’autre et la rendre intelligible. Ce qui fait du comédien un être rare, c’est qu’il se trouve dans cette approche de la compréhension du monde par la parole d’un autre, et qu’il va être chargé de transmettre. Cette appropriation est à l’origine des grandes interprétations : elle implique aussi un long cheminement, ce n’est pas une démarche passive, elle exige tout un travail de construction… C’est dans ce travail que j’ai eu la chance d’accompagner Nathalie Cornet, notamment à travers les œuvres de Michèle Fabien.

B. D. : Ce compagnonnage s’est poursuivi avec elle…

M. L. : J’avais eu un cheminement comparable avec Jeanine Patrick et avec Claude Koener, et de manière plus ponctuelle avec Patrick Descamps et Sylvie Milhaud. Je crois qu’il y a un moment où il y a une place à prendre pour que ce genre de collaboration s’installe. Avec Patrick Descamps, pour la mise en scène de Oui de Thomas Bernhard, nous avons travaillé dans des conditions tout à fait exceptionnelles. L’espace, très particulier, intime, celui d’un appartement, nous a permis de travailler chez moi pendant plusieurs semaines. Ce travail est devenu tout à fait vertigineux, travail dans des conditions de légèreté, d’affinités : nous étions toujours ensemble pour travailler, déjeuner, dîner, toujours en conversation…

Avec Sylvie Milhaud, qui interprétait Notre Sade de Michèle Fabien, il s’est passé un jour lors d’une représentation un phénomène exceptionnel, en présence de Michèle Fabien : on entendait « l’écrivain écrire son texte », la comédienne inventait la langue… Il ne m’est arrivé d’entendre cela que deux ou trois fois dans ma vie… Cela se passe au niveau le plus intime, c’est un moment de rencontre étonnant, comme si l’écrivain avait oublié et que l’autre le lui remémore… C’est un surgissement, un moment poétique qui ne peut pas être continu…

Nathalie Cornet a eu une approche du texte très orientée par la présence de Michèle Fabien. Nous avons eu à trois une collaboration exemplaire. Comme Michèle était très présente, nous nous partagions le travail. D’ailleurs, depuis la mort de Michèle, nous avons cessé de travailler ensemble, c’est seulement maintenant que nous allons reprendre…

B. D. : Pendant tout ce temps de travail en commun, Nathalie allait-elle travailler avec d’autres metteurs en scène ?