GEORGES BANU : Comment le metteur en scène a‑t-il découvert l’acteur ?

DAVID ESRIG : Ma première rencontre avec Gheorghe Dinica ne semblait pas se placer sous un signe particulièrement favorable. Je venais juste de donner ma démission en tant que professeur au département de l’Art de l’acteur à l’Université de Bucarest et aussi de la télévision roumaine, où j’étais réalisateur, pour pouvoir préparer tranquillement une mise en scène au Théâtre de la Comédie. Je devais y être embauché à l’automne de l’année 1961, lorsque le recteur de l’Université me convoqua, car j’avais encore à finir mon dernier semestre, et me demanda de m’occuper de la mise en scène d’un fragment du Poème d’octobre, spectacle par lequel l’Université espérait augmenter son capital de sympathie auprès du Ministère de tutelle. J’aimais bien Maïakovski, et la pensée de le voir joué uniquement pour des raisons de propagande ne me faisait aucun plaisir. C’est pour cela que j’ai proposé à mon vieil ami Ianni Cojar, qui était le responsable de l’ensemble du projet, de m’envoyer les deux étudiants distribués dans la scène en question chez moi, au studio de la télévision, pour ne pas perdre trop de temps avec cette tâche non désirée.

Le lendemain, lors d’une pause des répétitions, un étudiant est venu se présenter à la télévision, d’une apparence assez curieuse, l’air vigoureux, mais avec une certaine disproportion dans les traits et qui me semblait trop mûr pour un jeune apprenti comédien. « Je suis Gheorghe Dinica et j’ai été envoyé par Monsieur Cojar pour répéter avec vous la scène de Kerenski dans Le Poème d’octobre. Ma partenaire n’a pas pu venir, elle est enrhumée. » Ennuyé, je lui ai expliqué que, d’après moi, il s’agissait d’une scène grotesque où il fallait se déguiser en boniche de grande famille, une bonne femme bien sûr, mais un peu barbue, ou au moins moustachue, qui promenait dans une poussette d’enfant une vieille dame, efflanquée et pleurnicharde, et qui balbutiait d’une voix indistincte quelque chose sur la goujaterie du peuple russe. J’espérais qu’une telle conception ne serait pas agréée et qu’ainsi on allait me laisser tranquille. Le jeune homme a noté avec attention mes suggestions, et une semaine après, il est réapparu : « Je veux vous montrer ce que j’ai compris de ce que vous m’avez dit. »

J’ai été chercher dans les accessoires une poussette, et il a joué devant moi la scène en interprétant tour à tour la bonne et la petite vieille. Merveilleux, grotesque, intelligent, agressif ! Nous sommes devenus amis et, en 1962, je l’ai distribué au Théâtre de la Comédie, comme « jeune diplômé » dans un des principaux rôles de la pièce Le Procès de Monsieur Caragiale1, aux côtés des plus grands comédiens roumains de ces années-là.

Ça a été la première apparition de Dinica dans la première « ligue » du théâtre roumain, et le début d’une longue collaboration qui a duré des années. Ce fut aussi notre premier grand succès international, car plusieurs journalistes étrangers ont pu assister à la première.

G. B. : Et cela se poursuivit par une sorte de formation mutuelle…

D. E. : Le style de jeu qui a rendu célèbre Dinica dans mes spectacles a été ébauché pour la première fois pendant une répétition nocturne du Procès de Monsieur Caragiale. Radu Beligan, alors directeur du Théâtre de la Comédie, ne m’avait accordé que deux semaines de répétitions pour ce spectacle « de circonstance », préparé pour commémorer les 50 ans de la mort de Caragiale, et la pression des grands acteurs réalistes qui faisaient partie de la même distribution sur le style de jeu que je désirais imposer était devenue vraiment pesante. À tel point qu’un des derniers soirs, après que tout le monde soit parti, nous avons répété uniquement nous deux, tout seuls ; j’avais demandé à Dinica d’apporter suffisamment de café pour tenir et, pendant cette répétition d’une seule nuit, nous avons entièrement défini le parcours de son rôle, jusqu’au dernier détail : un jeu grotesque, corporel, avec des tonalités clownesques dans la voix, un jeu théâtral, non réaliste. À dix heures du matin, après avoir pris une douche froide dans la loge, j’ai commencé la répétition avec toute la troupe. Le choc a été violent. La répétition s’arrêta tout net et on me demanda : « C’est quoi ça, Dodi ? » Il n’a pas été nécessaire de répondre, le merveilleux acteur qu’était Jules Cazaban, l’interprète du rôle de Caragiale, éclata de rire : « Qu’est-ce que vous voulez que ce soit ? Dodi nous a mis dos au mur pour pouvoir réaliser sa conception. Bravo ! On l’a bien mérité ! Et Gigi est une bombe. Mes vieux, mettons-nous au travail et essayons de tenir le pas ! »

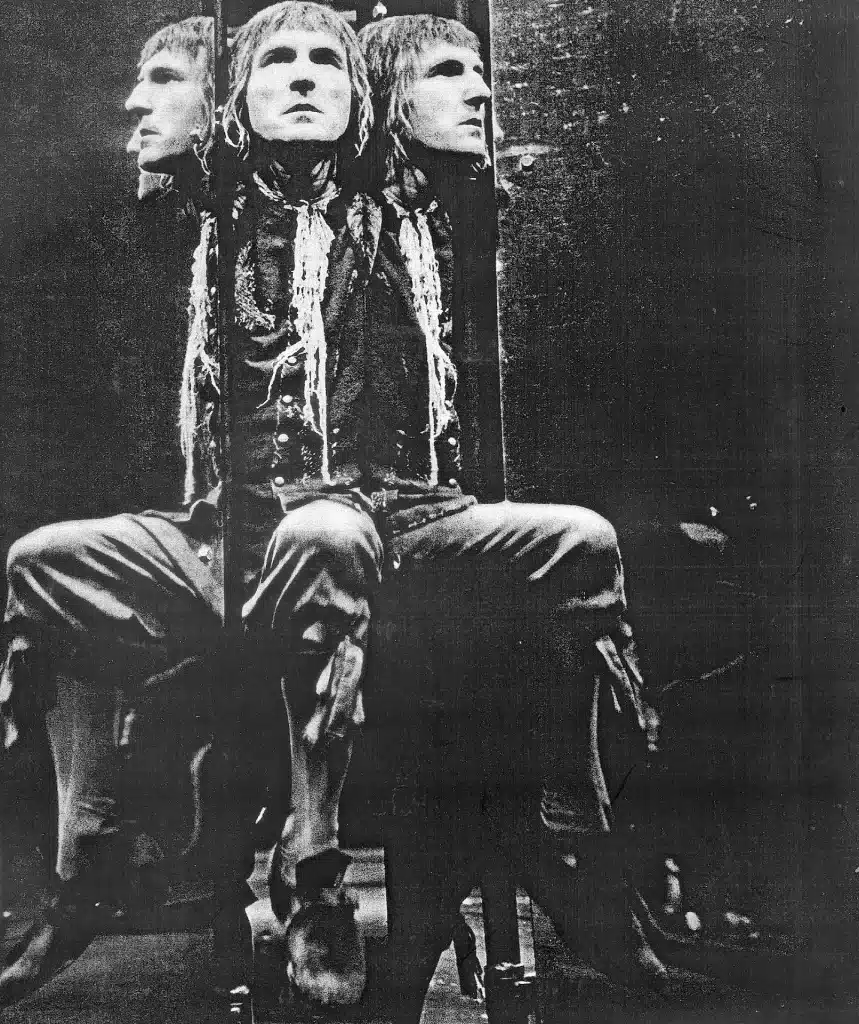

Par la suite, l’évolution et la consolidation de ce style de jeu, qui a permis que Dinica soit considéré à juste titre aujourd’hui comme un acteur de type nouveau, qui a renoué avec les traditions de jeu de l’avant-garde des années 1920, ont été scellées pendant les répétitions de L’Ombre d’Evgueni Schwartz, où il jouait le rôle de l’ombre. Le Théâtre de la Comédie devait fermer pendant quatre mois pour des travaux de rénovation, et dans l’espoir que l’incompétence et le laisser-aller habituels des entrepreneurs ne se renieront pas cette fois-ci, j’ai proposé à Radu Beligan de continuer à répéter notre futur spectacle, L’Ombre, dans une salle non utilisée de l’Association des Gens de Théâtre (ATM). Nous espérions terminer les répétitions en même temps que la remise en état du bâtiment. Les travaux se sont prolongés plus d’un an et, tandis que beaucoup de nos collègues couraient le cachet à la radio ou sur les plateaux de télévision ou de cinéma, nous, Dinica et encore quelques autres acteurs (comme Iura Darie, Sanda Toma, Vasilica Tastaman), nous profitions de chaque tergiversation des entrepreneurs, du temps ainsi gagné, pour expérimenter, pour découvrir des nouvelles formes d’expression, pour renforcer leurs bases éthiques et esthétiques. Ce fut durant cette année où nous nous sommes confrontés avec la problématique si complexe de l’interprétation d’une ombre, c’est-à-dire le problème de jouer l’essence et non pas l’apparence d’un personnage, que notre style de jeu se développa, confirmé par la suite dans des spectacles comme La Tête de canard de G. Ciprian, Les Trois Jumeaux vénitiens de Collalto (Prix pour l’innovation des traditions théâtrales anciennes au Festival de BITEF), Troïlus et Cressida de Shakespeare, Le Neveu de Rameau d’après Diderot.