« Il importe de faire un pacte avec son âme. Et de s’y tenir loyalement.

Jacques Copeau

Ne souriez pas trop de la gravité de mes paroles. Vous n’avez pas à choisir.

Il faut que chacun de vous, dans le secret de son âme, soit un héros.

Je dirais même, si je ne craignais d’être mal compris, et je le dis à mi-voix,

en confidence : un héros… et un saint pour lui-même. »

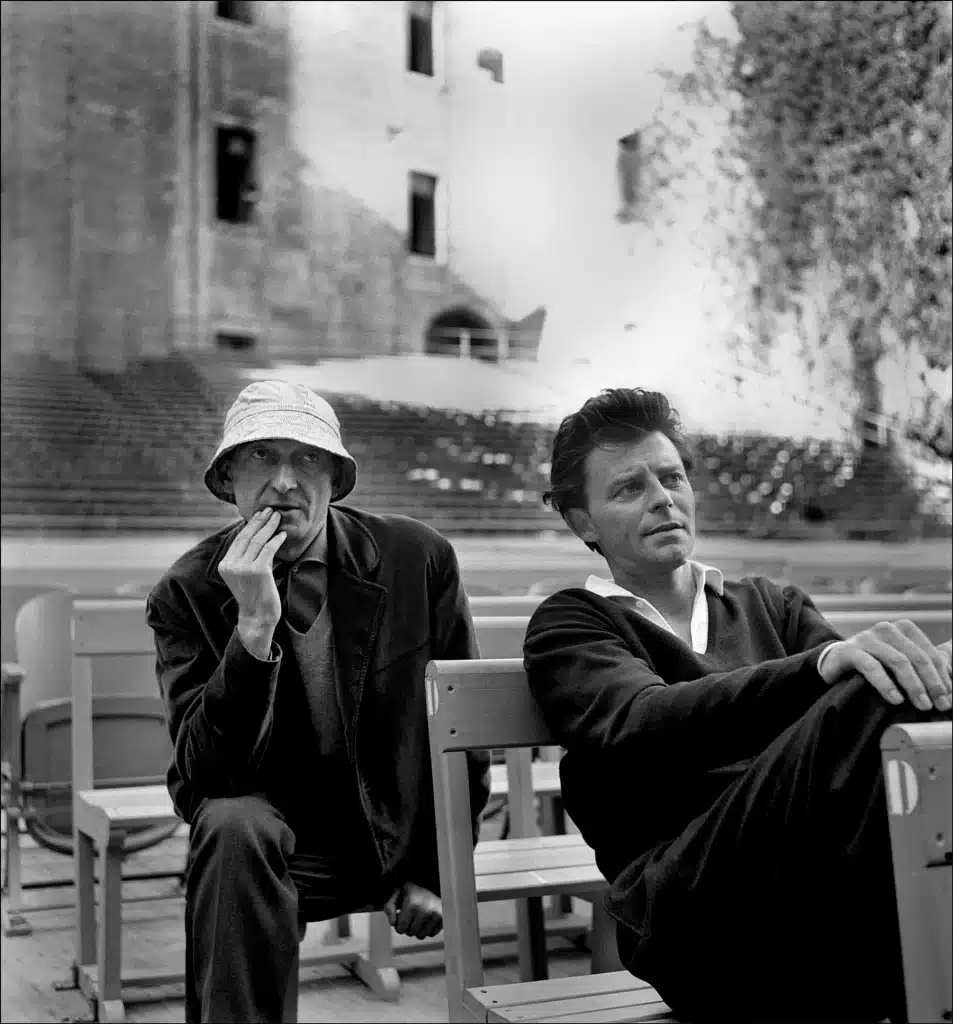

Tout acteur mythique, par-delà les succès et les échecs, finit par incarner une conduite. Elle affirme une cohérence et dégage une identité. C’est elle qui, au terme de sa carrière, reste mémorable car, à travers la multitude des rôles, un être finit par s’affirmer : unique bien que multiple. Et cet être, malgré le soupçon d’authenticité qui pèse, à juste titre, sur le théâtre, affirme un mode d’être au monde. Ainsi, l’artiste-interprète déborde son statut pour accéder au statut d’artiste, certes interdit de durée, mais non moins artiste dans la mesure où, à travers lui, se dégage un modèle personnel auquel se rallie à un moment donné l’ensemble d’une génération. Génération jeune car elle, toujours elle, la première, accorde à l’acteur ce statut hors pair. Il cristallise ses attentes et, un instant, les incarne. Il est son héros. Parce que perçu comme tel, il accède ensuite au stade ultime d’acteur mythique. Non pas acteur porteur d’une « mythologie » dans le sens barthésien du terme, à savoir fruit de l’aliénation engendrée par les pouvoirs médiatiques, mais acteur qui acquiert le statut de « héros culturel ». Ce fut le propre de Gérard Philipe quand, à la sortie de la guerre, lui, fils d’ancien collaborateur notoire, parvint à surmonter les différences et reconstituer autour de lui une unité passagère, des publics, de la nation.

Gérard Philipe, par-dessus tout, se place au croisement de l’art et du monde, de la subjectivité qui se dévoile et de l’histoire à laquelle il se voue. Il ne fut pas écartelé entre elles, mais bien au contraire, il œuvra à leur passagère alliance. Et ceci avec la fougue qui fut la sienne et qui, en même temps, le préserva de tout embrigadement ou esprit partisan. Il sut rester libre tout en étant impliqué. Non, Gérard Philipe ne tient pas de la « mythologie » mais du « mythe », avec tout ce qu’il implique comme pouvoir de fondation ou… de re-fondation.

Le corps unique

L’acteur mythique n’a pas de corps exemplaire, mais un corps unique. Corps qui ne correspond pas aux canons de la perfection ni ne procure la sensation de sécurité propre à ces silhouettes vigoureuses, à ces épaules fortes, à ces bras musclés qu’affichent tant d’acteurs entraînés. Leur corps renvoie à une image déjà élaborée, soumise aux normes en vigueur, corps éduqué, corps intégré, corps programmé.

L’acteur mythique, et Gérard Philipe en est un, se distingue par un corps atypique, corps qui parle, corps qui fait resurgir la complexité d’un être et lui sert de révélateur. Ce qu’il expose à l’extérieur ne fait jamais taire les mouvements de l’intérieur. Les deux versants sont solidaires. Là où le corps héroïque ne donne à voir que la splendeur d’une enveloppe, le corps unique se refuse à ce silence de l’être. Bien au contraire, il apparaît comme son plus fin écouteur.

Le corps de Gérard Philipe se distinguait par sa grâce. Un corps souple, fluide, un corps fragile, mais en même temps fiévreux, actif, agité. Alliance rare, peu fréquente. Propre du corps unique, toujours perçu comme un don singulier, et nullement comme le produit d’un exercice. Tout dans le corps de Philipe attestait le rejet de l’effort et s’ouvrait aux tourments des passions. Raffiné et incandescent — ces vertus souvent antithétiques se retrouvaient réunies en lui, et pareille union ne pouvait que séduire.

Le corps unique de l’acteur se montrait rebelle à la perfection et souvent il dévoilait ses faiblesses, jouait sur l’écart, acceptait une gaucherie qui le rapprochait du quotidien. La voix de Philipe ne faisait pas l’unanimité et pourtant, c’est elle qui le distinguait ; sa démarche parfois hésitante, relâchée, dégageait une fatigue secrète, un désir de retrait. Philipe n’a jamais cherché à occulter ces fêlures, il a su en jouer en restituant ainsi l’identité d’un homme libre. Le corps unique, le sien comme jadis celui de Sarah Bernhardt, cumule qualités exceptionnelles et vices ponctuels sur fond d’extraordinaire vitalité. Celle-ci dépasse les critères de la seule expressivité et c’est finalement elle qui rend mythique un acteur.

L’acteur mythique ne peut être expliqué par le seul effet de « présence ». Le rôle de celle-ci est indéniable, il la possède et en même temps il la transcende. La « présence » du comédien est opaque, elle nappe le jeu d’un « rayonnement » — le qualificatif le plus fréquent — qui absorbe le regard et désorganise le plateau. La présence, c’est le sommet de l’instant. Une victoire de la pulsion érotique sur l’ensemble dramaturgique. Là où l’on avait pensé la scène en termes d’ensemble, un être se dégage, un acteur s’impose sans l’aide des stratégies éculées du star system : il n’est pas seulement là, mais son corps parle aussi, mais un discours souterrain dont le spectateur capte les échos personnels, uniques.

Gérard Philipe, comme les autres acteurs mythiques, ne lève pas toutes les censures pour s’afficher libre de toute contrainte, il les combat et ne fournit que ce qui résiste à ce combat. Et d’une certaine manière, cela le rend unique. Il ne cherche pas cette vacuité dont souvent on a fait le préalable de l’acteur parfait, et c’est pourquoi il ne pourra jamais s’accomplir dans des rôles de composition. Prisonnier de soi-même et fascinant dans la mesure où il ne s’affranchit pas de son double, Gérard Philipe se montre inapte à l’absolu sacrifice de soi. Il apporte chaque fois « l’ascendant d’une personne réelle », comme disait Charles Dullin, et de sa vérité il lui sera impossible de faire le deuil…

Le culte de la dépense

Il n’y a pas d’acteur mythique sans une propension à la dépense. Dépense de soi, consommation indifférente à toute protection ou économie précautionneuse. Tout dans Gérard Philipe confirme ce préalable. Il adore, lui aussi, se donner, inlassablement, sans pause ni répit. Et ceci sans le moindre plan de carrière ou velléité de star ; la dépense, c’est sa loi. Le public ne peut reconnaître dans pareille disposition que la manière de se livrer d’un acteur pas comme les autres, tout en pressentant son désir de vivre vite. Il y a une crainte de la vieillesse qui, motif récurrent chez Philipe, « fait perdre les cheveux » et dès lors vous interdit certains rôles. Voilà pourquoi il ne faut rien se refuser et vivre à pleines dents.

Gérard Philipe a une biographie courte, mais pleine. Il a tout essayé, n’a jamais fait des choix prudents, a alterné le théâtre et le cinéma, l’art et la vie. Et ceci sans être nullement fatigué, comme si l’absolu don de soi était sa liqueur magique. Il puisait jusqu’au plus profond de lui-même avec une jubilation entretenue par l’appétit de dépense dont il reste indissociable. C’est lui qui accélère le rythme d’une vie dont on a le pressentiment qu’elle sera brève. Cette dépense n’a rien de narcissique ou de cet insupportable désir d’être présent propre aux angoissés de la notoriété publique. Elle tient chez Philipe d’une animation intérieure qui l’entraîne sur tous les terrains, qui lui interdit de dormir et lui apporte la jubilation du don. L’acteur mythique des temps modernes fait don de lui-même. Voilà la raison de sa longévité réduite. Ce qui est vrai pour Philipe, d’autres le confirment aussi — James Dean, Marilyn Monroe, en Amérique, Zbigniew Cybulski en Pologne ou Vladimir Vyssotski en Russie — tous des disciples inassouvis de la dépense.

La dépense fascine chez Philipe dans la mesure où elle s’associe à un intense goût du jeu. Il adorait les farces, il aimait tout ce qui pouvait perturber le sérieux afin de ne pas sacrifier la liberté ludique. D’ailleurs, Tyl l’Espiègle ne fut-il pas le personnage qui le fascina et cela non pas seulement sous l’influence de sa femme. Il reconnaissait dans ce personnage fantasque une sorte d’alter ego, d’insoumis, qui reste à l’abri de la haine et de la violence. Le jeu, pour Philipe aussi, était une manière de se dérober à la pression du monde, de lui échapper avec grâce tandis que d’autres acteurs mythiques ont cherché refuge dans « les paradis » de la drogue ou de l’alcool. Si la dépense peut le plus souvent conduire à l’intégration absolue, Philipe en avait l’intuition, le jeu préserve une marge de gratuité, d’arbitraire, de non-conformisme qui sauvent. En ce sens-là, il a été « mozartien ».

L’éthique innée

Depuis les origines du spectacle moderne, depuis Stanislavski jusqu’à Copeau et Brook, les metteurs en scène ont formulé le vœu d’un acteur qui ne dissocie pas art du jeu et comportement éthique. Tous s’accordent à dire que la qualité de l’être transparaît sur un plateau et, désormais, le but consiste à œuvrer à cette double éducation, physique et morale. Ainsi l’art de l’interprète est rehaussé et participe à la révision générale du théâtre envisagée par les grands réformateurs.

Gérard Philipe a été perçu comme un être moral et cela ne resta pas sans conséquences sur l’investissement mythique dont il fut l’objet. À l’art de l’interprète s’ajoutait la qualité de l’être — il n’y avait pas de rupture entre les deux. Yves Montand le qualifiait d’« homme qui était l’honnêteté même », appréciation partagée, unanimement admise, indiscutable. Elle non plus n’était pas perçue comme la conséquence d’un travail, d’une décision, d’un programme. On la percevait chez Philipe comme une éthique innée.

L’acteur mythique peut paraître désinvolte, capricieux, mais nullement dépourvu de vocation morale. La jeune génération qui en fait son idole n’admettrait pareille démission car ce qu’elle consacre est tout autant son art que son être. Il se dérobe à l’emprise des stratégies et des ruses, il s’avance sans transiger avec les valeurs dont se réclame tout homme qui entre dans la vie. Cela explique pourquoi l’acteur mythique incarne des valeurs qui débordent la scène ou l’écran. Par-delà les rôles, il affirme une manière d’être, de se livrer et de se consommer étrangère à ces compromis qu’affectionne l’être social au quotidien.

Chez Philipe, la vertu morale ne fut jamais mise en avant, il n’en a pas fait un drapeau, il l’a assumée avec naturel, comme une valeur indispensable à sa vie d’homme autant que d’acteur. Car s’il y a une éthique personnelle, il y en a une autre, éthique de l’équipe, qu’il a toujours respectée et tous ses partenaires s’accordent à l’admettre. Il n’a jamais cherché à « tirer la couverture à soi », disent-ils, il trouvait toujours sa place sans porter préjudice à ses camarades, il ne cherchait point le centre et s’adaptait aux exigences du spectacle. Morale du plateau dont ses camarades ne se lassent pas de rappeler la portée. Elle entretient aussi son mythe. Mythe de l’intérieur, mythe du travail en communauté. Chez Philipe, on admire son aptitude à s’inscrire dans un ensemble autant que son « génie » propre. Il était « présent » mais jamais au détriment des autres. Sa présence ressortait naturellement.

Sur le plateau, de son jeu, se dégage une vertu. Elle le distingue des autres comédiens dans la mesure où une loi morale semble dicter ses actes. Loi non pas sévère et stricte, mais loi commandée de l’intérieur, loi d’insoumis, de solitaire, ludique ou anarchiste, mélancolique ou exaltée. C’est pourquoi, durant le spectacle, il incarne une posture exemplaire de l’être. Il l’affirme physiquement, et c’est le corps qui l’atteste. Gérard Philipe sera à jamais perçu comme un acteur éthique.

Par ailleurs, il ne sacrifia pas sa solitude et sut mieux que quiconque la préserver. Il aimait le groupe sans en devenir le prisonnier et, rétif à toute captivité, l’acteur savait trouver sa liberté au point même que certains la lui reprochèrent parfois. Cela exaspère les épris du collectif indifférents au droit de solitude qu’il savait prendre, comme au Mexique où, dès qu’il terminait de tourner, il disparaissait ; ou encore, plus tard, lorsqu’il cherchait refuge dans les travaux de restauration du mas de Ramatuelle. Là où tout le poussait à une vie enivrée parmi des admirateurs séduits, il sut ne pas devenir captif de la gloire. Il n’en eut cure et fonda un couple, s’occupa des enfants qu’il aimait coucher seul en leur récitant des tirades de ses rôles. On peut y repérer la réponse à une troisième éthique, l’éthique individuelle de l’homme public qui s’emploie à sauvegarder sa vie privée. Elle lui est tout autant indispensable que l’éclat de la reconnaissance unanime. Gérard Philipe a su pratiquer cette alternance.

Un acteur engagé

Gérard Philipe déborde les cadres de son art pour participer à la vie, pour s’engager comme s’il éprouvait le besoin de ne pas se réfugier seulement dans des destins fictifs ou d’ériger son métier en tour d’ivoire. Au fond, l’engagement de Philipe prend le sens d’une morale civique. Il s’interdit de rester sourd à l’histoire, de ne pas se compromettre, de dresser l’autel du théâtre ou du cinéma à l’écart du monde. C’est la raison pour laquelle il a rencontré Vilar et a défendu l’esprit du TNP avant qu’ils ne s’imposent comme des valeurs sûres. Convié par tous les metteurs en scène de l’époque, il a choisi celui qui était en train de naître et qui lui sembla être le plus proche de la place qu’il assignait lui-même au théâtre. Ce fut Vilar.

La dignité de l’acteur passe aussi pour Philipe par la dignité du citoyen. Il veut servir et entend le faire pleinement. À tous les niveaux comme lorsqu’il paraît sur une publicité mémorable où l’on assimile le livre et la baguette, appel explicite en faveur de la lecture. C’était un combat et ça l’est toujours. Gérard Philipe fut un des premiers militants… On le savait homme de la scène, le voilà lecteur.

Gérard Philipe — peu importe l’erreur de certaines illusions d’alors, aujourd’hui dénoncées — a combattu pour la paix, a cru dans le socialisme de l’Est, ensuite dans celui de Fidel Castro. Il a partagé les engouements de sa génération et, dans un premier temps, il ne s’en est pas désolidarisé pour assumer ensuite avec courage leur mise en cause. Ce jeune homme se sentait responsable et il entendait ne pas s’accommoder de l’état du monde, il voulait croire à son amélioration et pour cela, il n’a pas ménagé ses efforts. Il n’a rien d’un marginal ni d’un indifférent. Grand acteur, il devint aussi mythique parce qu’il s’est refusé d’être le prisonnier de son talent.

Peut-on oublier son extraordinaire implication dans les conflits syndicaux de la profession alors que rien, apparemment, ne le poussait à s’y intéresser ? Il entendait défendre le statut des comédiens de même que leurs droits. Lui, « l’exception », s’engageait dans le combat pour « la règle ». Et comment ne pas saluer ce dévouement qui va agacer même Vilar, devenu brusquement « patron », irrité par les combats de Gérard. Ne lui envoie-t-il pas un mot sévère où il se déclare opposé à toute réunion syndicale dans l’enceinte de Chaillot ?

Sans être un proche de Sartre, Gérard Philipe a développé une véritable morale de la responsabilité et, dans le champ de la culture française, cela n’a fait qu’accroître l’impact de son rôle. Il s’est immiscé dans le monde et, nullement à l’écart, il en assuma les espoirs et les désarrois. L’acteur mythique est un acteur révolté.