« Laissez l’artisan tenter l’impossible, nous sommes des sortes de fous doués de patience, nous autres artistes-ouvriers ».

E. G. Craig

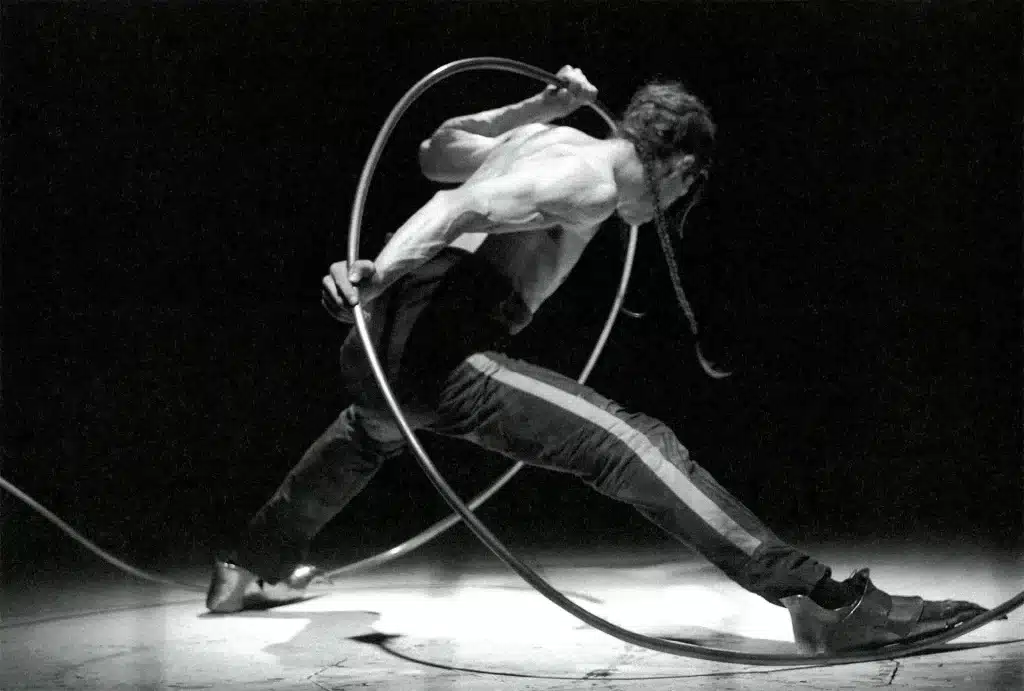

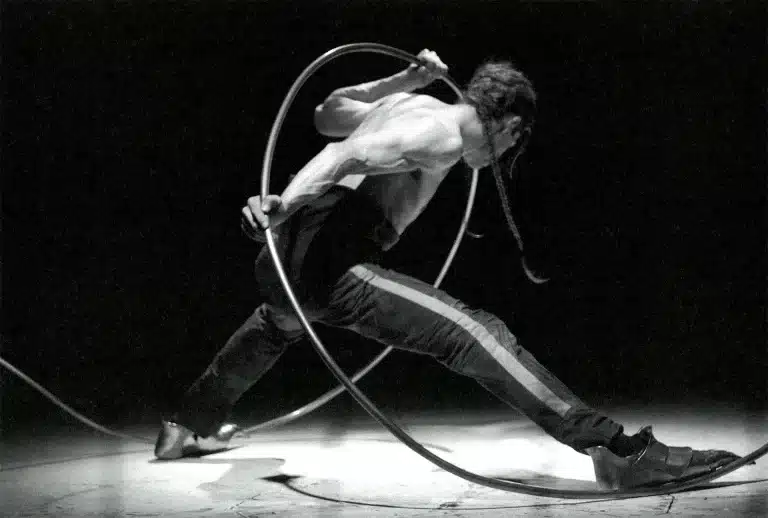

Pour Craig, l’artiste est celui qui, maîtrisant tous les artisanats, est capable de les dépasser par la création. Qu’en est-il de l’art du cirque, et des artisanats qui le constituent ? Bien au-delà des innovations formelles du « nouveau cirque » ou des imageries traditionnelles, Johann Le Guillerm est à part dans le panorama du cirque actuel. Artiste-ouvrier, il travaille la matière qui se révèle magicienne ; il expérimente les phénomènes de manière circassienne. Lorsque je l’interroge sur la transmission au cirque, il demande justement : transmission de quoi ? Cette question nous amène à faire le point sur ce que peut vouloir dire « transmettre » dans le cirque aujourd’hui.

Comment se faire un corps de cirque ?

Autour de la transmission au cirque se cristallisent des enjeux esthétiques de tradition ou de modernité. L’histoire récente de cet art de la piste rationalise son apprentissage, et instille une nuance entre la formation au métier et la transmission d’un art.

Jusque dans les années 1970 on naissait dans une famille de cirque et l’on apprenait sur les routes, selon un mode de transmission générationnel, filial. Avec le « nouveau cirque », le parcours pour devenir artiste de cirque a changé. Sur le plan formel, les spectacles de « nouveau cirque » ouvrent la piste à d’autres arts, et les pratiques circassiennes se répandent à nouveau sur les plateaux de théâtre. Ce décloisonnement spatial se manifeste également sur le plan de la formation, avec l’ouverture des premières écoles en 1975 : l’accès aux disciplines circassiennes n’est plus une question de naissance. Des enfants de la balle et du théâtre sont les premiers à initier la démarche : Annie Fratellini et Pierre Etaix créent l’École Nationale Annie Fratellini (aujourd’hui Académie Fratellini), et Sylvia Monfort et Alexis Grüss créent le Carré Sylvia Monfort. Les écoles de loisirs et de formation professionnelle se multiplient partout en France, à tel point qu’aujourd’hui la FFEC1 recense cent cinquante écoles de cirque. Cet art jusqu’alors marginal se généralise, se structure et s’institutionnalise — via ses pratiques.

La nouvelle vitalité du cirque est suivie par l’État, qui crée l’École Nationale des Arts du Cirque en 1985 à Châlons-en-Champagne (actuel CNAC), et met en place un diplôme reconnu par l’Éducation nationale : le DMA — diplôme des Métiers des Arts du Cirque. L’ambition est de former des artistes polyvalents et virtuoses dans leur spécialité, qui seront à la fois interprètes et créateurs. À l’école, les circassiens forment leur corps, en relation avec un espace (la piste, le sol, l’air), un agrès (le trapèze, le fil de fer, la bascule — pour ne citer que les plus répandus), des forces et lois physiques (la pesanteur, l’équilibre, la vitesse entre autres). Le travail de cette matière corporelle est artisanal : chaque geste est répété, chaque figure est reproduite, pour arriver à une parfaite exécution de l’action en jeu. Johann Le Guillerm désigne cet apprentissage comme la « passation d’un secret » :

« Dans le milieu, on transmet les secrets pour faire certaines choses. Par exemple pour apprendre à jongler : on donne le secret de comment on arrive à faire ça — c’est-à-dire la technique, la méthode : c’est une passation de secret. »2

L’école forme à la virtuosité technique, qui est une qualité du cirque, une de ses spécificités : « Le savoir-faire, c’est une chose qui spécifie le cirque : on sait le faire, ou on ne sait pas le faire. Postuler pour des écoles de cirque aujourd’hui, cela veut dire apprendre une technique circassienne. »

Pour autant, le savoir-faire ne suffit pas pour « faire du cirque ». Le façonnage du corps visant à la maîtrise parfaite de sa spécialité tient en cela plus de l’apprentissage artisanal que de la transmission d’un art. Johann Le Guillerm soulève cet enjeu ambivalent de la transmission au cirque, qu’il définit comme lieu des pratiques minoritaires :

« On devrait transmettre quelque chose qui ne se fait pas. Mais, en même temps, si on transmet des pratiques minoritaires on les diffuse, on les vulgarise et elles ne sont plus minoritaires : c’est le problème dans la transmission de la pratique au cirque.

Maintenant, les gens qui sortent des grandes écoles font tous les mêmes choses. À partir du moment où l’école est formatée, il y a le risque de sortir des clones ou des gens qui savent tous faire la même chose — puisqu’ils ont tous travaillé avec les mêmes professeurs, ils utilisent tous les mêmes techniques. Ils savent tous bien faire de la bascule, bien faire des tissus, ce sont de bons acrobates, de bons porteurs, etc. »

D’autant que les écoles de cirque concentrent leurs enseignements sur les disciplines, mettant de côté la pensée de l’espace de la piste :

« Le monde de l’enseignement circassien actuel ne considère pas cette conscience de l’espace du centre comme base du cirque. »

Johann Le Guillerm constate une perte du savoir-faire lié à cet espace du cirque. Si les techniques spectaculaires liées au cirque se sont répandues, l’essence « pistographique » de cet art se disloque avec la multiplication des spectacles en frontal.

« Au cirque, on sera vu de partout : la réflexion pour créer un spectacle de cirque n’est pas du tout la même que pour créer un spectacle frontal. La piste est cernée de spectateurs, chaque point de vue est différent. »

« Le cirque c’est le centre. Le cirque n’existe pas en dehors de cet espace. »

Faire des choses étonnantes dans l’espace des points de vue : c’est ainsi que Johann Le Guillerm définit le cirque et sa recherche. Il part du point comme base de l’espace circassien et l’explore dans toutes ses dimensions : comment l’exploiter, comment le traverser, comment l’habiter, comment être vu autour de cet espace.

« J’ai observé le point en cherchant à comprendre de quoi est fait un minimal.

Le point c’est la matière que l’on peut définir — à partir de quoi on peut définir quelque chose.

C’est quelque chose par rapport à celui qui l’observe.

Cette recherche peut m’emmener n’importe où — puisque tout est fait d’un minimal.

Mon intérêt était de comprendre de quoi est fait un minimal, comme base pour comprendre une chose plus complexe. Ce minimal ferait forcément partie de cette chose plus complexe : c’est une bonne base pour commencer. »