C’EST LA PHRASE avec laquelle me répondait Antoine Vitez, une nuit, tard, lors d’une conversation qui faisait suite à sa nomination dans la journée en tant qu’Administrateur de la Comédie-Française.

Et maintenant que pourrais-tu faire après le Français ?

Quand tout ça aura été fini, ouvrons une Académie à Bièvres.

L’enseignement lui semblait être infini et il allait résister, lui offrir son dernier ermitage. Phrase, on ne peut plus symptomatique pour lui, un amoureux du futur antérieur : « quand tout ça aura été fini… », alors il y aura encore un secours, un recours : la pédagogie. Pédagogie ni rattachée à une institution comme Jouvet la pratiqua, ni habitée par un projet utopique comme Copeau l’envisagea en se retirant en Bourgogne. Non, elle devait répondre à la devise qui défiait la fatigue car, il le savait, le bonheur d’enseigner n’allait jamais s’éteindre. Enseigner pour rester en vie, enseigner pour survivre « quand tout ça aura été fini ». Quand il allait disparaître de la scène, chez lui, à Bièvres, retiré, l’école devait être un ultime refuge, oasis pour de jeunes gens en quête d’ailleurs. L’école aura été pour Vitez son « arrière-pays »… et seule la traduction pouvait lui disputer ce statut.

Un jour, Anne Delbée racontait les débuts de Vitez à l’école Jacques Lecocq : un échec. Mais avant le constat, une question : comment expliquer son recrutement alors que rien ne le légitimait dans une école privée où les choix hasardeux ne sont pas coutume et où Lecocq veillait à la rentabilité à même de garantir la pérennité de son institution ? Vitez n’avait ni renommée artistique, ni prestige pédagogique. Pourquoi donc ? Sans doute la raison provient d’une intuition, intuition d’une vocation. Lecocq l’a eue et a osé l’assumer en donnant ainsi sa première chance à celui qui aura été le pédagogue décisif de la scène française moderne. D’où provenait l’échec ? De l’audace pédagogique. Vitez entendait ouvrir des voies nouvelles, trop escarpées pour l’époque : il était un défricheur prêt à prendre des risques inconsidérés, à brûler les modèles, à libérer les élèves. Trop tôt sans doute… mais, à ses côtés, quelqu’un avait saisi la portée de l’enjeu. Le jeune homme qu’il était n’entendait pas se soumettre et, sans légitimité, il souhaitait tout perturber. Vitez, un pédagogue visionnaire !

Vitez avait subi l’emprise de deux pédagogues. L’un, personnel et fascinant, Louis Aragon, dont il fut proche, et l’autre, originale et radicale, Tania Balachova. Elle lui a révélé le théâtre russe, théâtre dont la portée reste indissociable du travail pédagogique, elle exigeait le droit à la subjectivité, à l’affirmation de soi grâce à des « exercices scandaleux » dont il préservera le goût toute sa vie. Mais Balachova lui transmit également cette confiance dans l’enseignement, non pas comme activité secondaire mais comme une forme de création à long terme, à combustion lente… et en même temps apte à fournir l’éclat de l’instant. Pour Balachova, la pédagogie ne s’accompagne de nulle frustration. Vitez ne l’oubliera jamais.

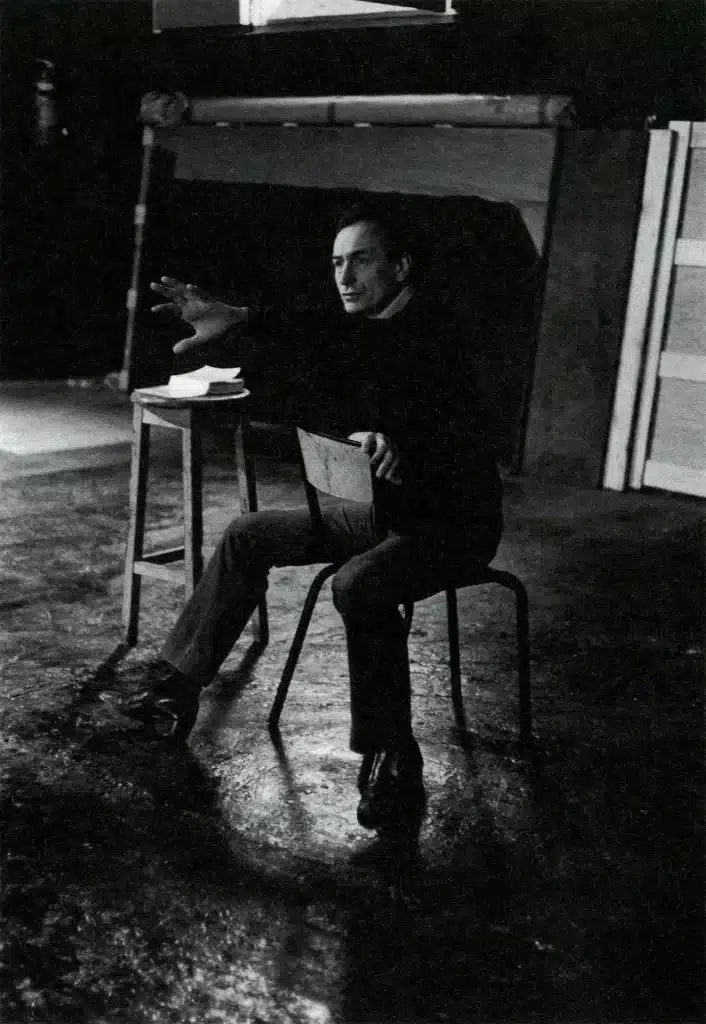

Antoine Vitez, dès ses débuts, non pas théâtraux, mais littéraires et mondains, aimait se trouver dans la posture de « l’homme qui sait » et éprouvait du plaisir à prodiguer ce savoir qu’il n’entendait ni retenir, ni capitaliser. Il faut le redistribuer, constamment, pour former, séduire, parler… Éric Rohmer n’eut-il pas le don d’identifier cette posture « pédagogique », non pas au sein d’une école, mais au cœur même de la ville lorsqu’il distribua le jeune Vitez dans Ma nuit chez Maud pour jouer, justement, son propre rôle ?

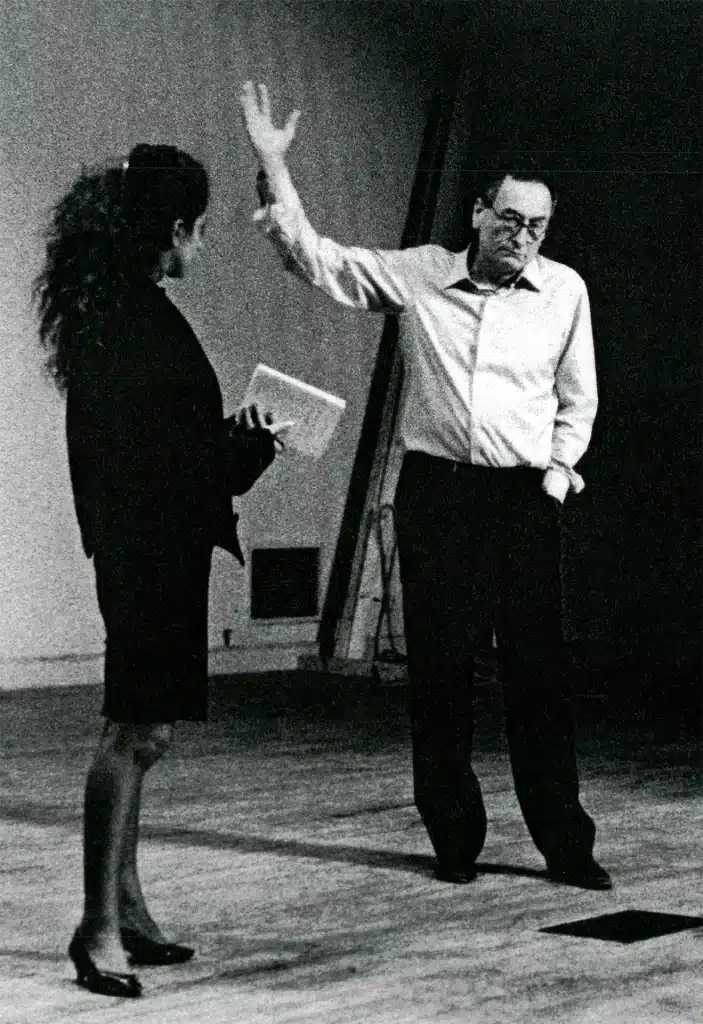

Vitez n’a pas été tendre avec la droite, elle ne le lui pardonnera pas, au point de l’ériger en adversaire privilégié. Il répudiait tout compromis avec ses partisans — peu nombreux dans les milieux qu’il fréquentait ! — Cette intransigeance était de notoriété publique. En dépit de cette réputation, Pierre Aimé Touchard, dans le sillage de 68, le convia à enseigner au Conservatoire, temple de la tradition dont il entendait assurer la sauvegarde. Vitez aura été le Cheval de Troie qui bouscula l’école immobile au point de susciter des engouements et des tourments auparavant inconnus par cette institution consensuelle. Il suffit d’entendre Jany Gastaldi qui le découvrit alors et qui quitta la classe de Lise Delamare pour intégrer les cours du pédagogue fraîchement arrivé et qui, au Conservatoire, ressemblait un peu à ce personnage pasolinien qui lui était cher, le protagoniste de Théorème dont tous les élèves se disputaient l’enseignement.

Mais, lui, en plein 68, n’entendait pas se réclamer d’un dispositif entièrement organisé autour de la jeunesse ; bien au contraire, d’emblée, malgré une différence d’âge réduite, il adopta le rôle de professeur âgé. Lui qui affirme avoir fondé tout son travail sur la jeunesse ne s’en réclamait pas.

« Des artistes très jeunes se rassemblent autour d’un plus vieux — plus vieux ou aîné » écrit-il. Et cette relation du « faux vieux » parmi les jeunes constitua l’assise dont il ne s’est jamais séparé. Elle lui était nécessaire, à lui qui avait débuté tard, pour asseoir son autorité et, en même temps, pour « faire le jeune » malgré l’âge… Il voulait être « maître sous une apparence non-directive ». Le comble de l’élégance. Il se livra à ce jeu aux facettes innombrables. Le jeu du maître indigne et des élèves affranchis.

Note : toutes les citations d’Antoine Vitez viennent du volume L’ÉcoLE, édité par Nathalie Léger, P.O.L. Paris, 1994.