Le retour du marin

LE MARIN s’affaire autour de ses appareils de projection, range les chaises, vide les cendriers.

C’est un cargo.

C’est les bruits de la cabine ; ça ? Le radar.

On est dans l’Atlantique.

C’est beau, les icebergs. Les baleines, regardez bien, on va les voir. Voilà. C’est filmé vite, on voit bien qu’il n’a pas l’habitude, c’est la première fois. Ça va vite, on n’a pas le temps de regarder que c’est déjà passé. On dirait du Charlot.

J’ai toujours aimé les animaux. Quand j’étais petit, ici, j’en rêvais. Les baleines, les rapaces. Les requins aussi. Beaucoup, les piranhas.

Terre-Neuve : les baleines. Rapaces et piranhas : canal de Panama. Requins : canal de Suez, je crois, je ne sais plus.

C’est toujours le même cargo, oui.

Ca, qu’est-ce que c’est ? Des rapaces. Des rapaces ?

Oui.

Les requins, on les a pris avec un gros morceau de foie ; puis on les a accrochés par la queue, sur Le pont. Ce n’est pas bon à manger. Au citron, avec une sauce ; c’est fade et coriace. Ils pèsent chacun cent kilos. Il yen a deux. Deux cents kilos.

Quel âge j’ai ? En 1924. J’ai donc vécu un pied dans le premier quart du vingtième siècle. Je vivrai pendant les quatre quarts du vingtième siècle.

Tu as ouvert le coffre à dias à l’envers. Tu devrais coller une étiquette « haut » et une étiquette « bas ». Tu perds ton temps à remplir les chargeurs. Il faudrait des chargeurs remplis à l’avance.

Alors ? Quoi ? Rien, je me demandais pourquoi tu attendais si longtemps pour passer les dias. Maman, éteins. C’est la première fois qu’il m’appelle maman.

New York, c’est plein de lumières, le soir ; toutes les fenêtres sont allumées, les gens y habitent peut-être. Louis, il ne peut pas dormir ainsi : il faut absolument fermer les tentures. J’ai déjà essayé. Non. Il faut les tentures.

Tiens, celle-là. New-York, on dirait qu’il a plu.

Oui. Il ne fait pas beau.

Je ne sais plus rester plus d’un quart d’heure assis sur une chaise. À cause de l’arthrose. C’est pour cela que je ne vais plus chez les gens. Et votre frère ?Il ne peut mal de mourir maintenant, il en a encore au moins pour deux ou trois mois.

La statue de la Liberté. (Un temps) Panama. Le chargeur est vide. (Un temps) L’appareil est resté allumé. Oui. Cela ne sert à rien de le laisser allumé, ça ne doit pas préchauffer. Non, je ne crois pas, non. Grenade. Celle-ci, je l’ai prise moi-même. Les lions. Oui, j’en ai plusieurs sur les lions.

Ça, c’est du stuc : on refaisait le palais quand j’ai pris la dia. Les Gitans, ils ont squatté le palais ; ça, je ne l’ai pas vu. On était en train de retaper le bâtiment, c’est Le guide qui nous l’a expliqué. (Un temps)

Les guides, il n’y en a pas deux qui racontent la même chose. Ici, vous voyez à votre droite le Palais des Deux Sœurs. Ça ? On ne reconnaît pas la dia, qu’est-ce que c’est ? Je ne sais plus. Ça doit être la Chapelle des Rois catholiques. Non ?Oui, sans doute. Ma fille, elle a traversé l’Amérique d’un bout à l’autre. Les Américains ne sont pas si riches que ça. Beaucoup de pauvres. Le Canal de Panama. On a creusé, vous savez. Il y a eu beaucoup de morts.

New-Orleans, ce sont les quartiers authentiques, c’est vieux.

Un peu délabré. Ah ! oui, on n’y touche pas ? On les laisse comme ça.

La vidéo, c’est mieux. On met les cassettes. Trois heures. En super 8, la couleur est mieux quand même. Oui, mais en vidéo, c’est bien aussi. Trois heures. Soixante-cinq mille francs. En super 8, on est tenu par les trois minutes. Quand on ne sait pas bien ce qu’on va filmer. Pour la vidéo, il faut peut-être attendre : d’ici peu on l’aura peut-être à cinquante mille francs. Je ne sais pas. Je ne crois pas.

Un jour, dire que tout ça sera du moyen âge. On en rira.

Oui, c’est pour cela qu’il faut garder tous ces appareils.

Un jour, ils auront de la valeur. Mon fils me dit toujouts : toi, tu as connu des années et des années, c’était bien.

Des dias, tu en as combien ?Cent. Et les appareils, tu les as achetés combien ? Tout l’équipement super 8 : quinze mille francs. D’occasion. Mais l’appareil dia, je l’avais déjà.

Regardez, là : la vague. La vague est loin. Elle arrive. Vous voyez. Maintenant, elle va se briser.

No smoking. Oui, c’est écrit. On ne peut pas fumer sur le bateau. C’était un gazier. La dia est à l’envers. Non. Évidemment, si on comptait 3 minutes en super 8, ça fait 625 fr.

Ce que ça coûterait en vidéo trois heures à 625 fr. les 3 minutes ? Oui. Oui mais. La vidéo, tu as une cassette, c’est tout. On peut même l’effacer.

J’ai vu en Espagne une vidéo. Il y a la batterie. Quatre.

Quatre batteries comme quatre bâtons de chocolat. C’est la femme qui portait la batterie.

Ces prises-là, c’est embêtant. Tu n’as pas une prise ?

Est-ce que je peux avoir ma prise ? Pour mon frigo.

Oui. (Un temps) Assieds-toi. Non, ça va. Il n’y a pas de chaise. Ça ne fait rien.

Là, la statue de la liberté. C’est une photo comme on en a toujours vu. Des chocolats glacés ! On est au cinéma, non ?

J’ai fait de la tarte aux myrtilles. Elle est bonne, très.

C’est comme Charlot, ça va trop vite. On n’a pas l’habitude. Le deuxième film est déjà mieux fait que le premier.

On n’a pas vu de négresses. J’ai encore trois bobines à faire développer ; dans celles-là, il y a des négresses. Ah ! tu me les montreras. Projection privée ! (Rires) Il faut reculer l’écran. Oui. C’est mieux. Là, c’est Lisbonne, le Tage. On y est resté un jour en panne, un pêcheur avait laissé traîner ses filets, ce n’était pas prévu. Plus loin, c’est les Dardanelles. Ah !oui, les Dardanelles. C’est grand, le Saint-Laurent.

On ne voit que des arbres. Il n’a pas l’habitude de filmer.

Rien que des arbres. Des arbres.

Faites évacuer la salle

DE DIX HEURES quinze a treize heures le 15 mai 1985, l’accusé reconnaît : ils ont bu plus que de coutume. C’est au « Bar de l’écluse », qu’il a vu Maria. Il lui a offert un verre. Puis, deux, trois. En quelque sorte, vous vous êtes plu tout de suite ? Oui. Monsieur le Président. Il est d’accord de la ramener chez lui, dans cet intérieur qu’il a aménagé retour d’Afrique.

Vos employeurs, en Afrique, reconnaissent que vous avez toujours été un contremaître modèle. À cinquante ans passé, vous revenez en Europe, car votre entreprise africaine a cessé ses activités. Oui, Monsieur le Président, je suis devenu chômeur.

Dans la salle, le frère de Maria crie que cet individu ment, qu’il a été mis à la porte en Afrique, que c’est un fainéant.

Si vous continuez, je fais évacuer la salle.

L’ex-Africain ramène Maria chez lui, dans une cité de logements sociaux. Ils sont convenus qu’à trois heures, lui doit aller se présenter comme chaque jour au bureau de pointage, c’est très important.

Il semble que vous n’avez pas voulu faire l’amour avec cette Maria Deprez. Non. Je devais aller pointer, cela nous aurait entraînés trop loin. Elle s’était déshabillée. Oui, je lui ai enlevé son soutien-gorge. Ensuite ? J’ai joué un peu avec ses seins, Monsieur le Président. C’est tout. Elle a enlevé sa culotte. Viens me baiser, criait-elle. Elle se traînait, nue, sur les fauteuils en skaï, les accoudoirs, la table comme pour chercher un peu de fraîcheur. Elle a frotté son ventre, son sexe sur tout. C’était dégoûtant, Monsieur le Président. Je suis allé chercher ma sœur pour qu’elle convainque cette, cette femme de se rhabiller. Ma sœur n’a pas voulu venir.

Tout y a passé : le divan, l’écran de la TV. Elle se frottait avec délice. Elle riait, a‑t-on dit, comme une bête.

Ma sœur n’est pas une putain, crie le frère dans la salle.

Un des policiers va parlementer avec le frère. Elle a pris le fusil entre ses jambes, le sabre de Tolède à plat sur les lèvres chaudes de son sexe.

L’homme cachait avec peine la fenêtre de son salon dont la furie avait arraché les rideaux. Heureusement, personne ne l’a vue, Monsieur le Président, ne l’a vue chez moi, dans cet état. On n’a rien vu. Un peu entendu les rires de la hyène. Les voisins crurent que l’Africain avait fait boire cette pute. À quatorze heures vingt-cinq, il parlemente avec Maria Deprez : il doit se rendre bientôt au bureau de chômage, il n’a jamais manqué à ce rendezvous. C’est un travailleur honnête, qui a une bonne réputation et tient bien son ménage malgré son célibat.

Elle n’a pas voulu se rhabiller, laissant ses empreintes vaginales partout. Viens là, criait-elle, entre mes jambes. Rhabille-toi, je t’en supplie. Ils parlementèrent à nouveau. Il était trois heures moins dix. Il ne voulait pas la laisser seule dans son intérieur.

À quatorze heure cinquante-quatre, on entendait un coup de feu, puis un autre.

Il l’avait tuée.

Des messieurs en redingote …

« DES MESSIEURS en redingote parcouraient nos corons. Ils s’arrêtaient aux carrefours, examinaient les maisons, posaient parfois des questions aux ouvriers qu’ils rencontraient rentrant de la mine, noirs de poussière. Certains crayonnaient des papiers et, parmi ceux-là, nous le sûmes par la suite, se trouvait Constantin Meunier, qui devait atteindre à la renommée mondiale par ses œuvres magnifiant le travail et sa beauté, avec tant de sereine puissance. Ils entraient parfois dans les maisons pour voir, se renseigner sur les conditions de vie des habitants, leurs mœurs inconnues des citadins.

Suivons-les. Pénétrons avec eux dans cette habitation sans étage, à la façade construite de gros cailloux et badigeonnée de gris. Nous entrons de plain-pied dans la pièce commune, qui mesure environ quatre mètres de côté sur deux mètres cinquante de hauteur. Le pavement est en pierres bleues usées et cassées par le temps ».1

Entrez. Ne restez pas sur Le seuil, il y a un courant d’air. C’est pour une photo ? Un des enfants, de La famille ? En couleur, dites-vous. Moi, je ne suis pas arrangée.

Une photo de mon intérieur ? Ne faites pas attention au désordre. Les chambres, oui, si vous voulez, je vais vite faire les Lits, ce sera plus propre sur la photo.

On vient juste de retapisser pendant les congés payés. Chaque année, on refait une pièce. Un peu à la fois. Oui, faites à votre aise. Faites vos photos, moi je me retire. Vous devez travailler, tout le monde doit gagne sa vie.

« La pièce contient une modeste garde-robes, une dresse garnie d’une statue du Sacré-Cœur protégée par un globe de verre et de deux vases décolorés, une table, un berceau en osier, une douzaine de chaises, des loques faites avec de vieux vêtements de travail rapiécés leur serviront de serviettes. Il y en a bien une spéciale à carreaux bleus, mais c’est uniquement pour la vaisselle. »2

— Les photos, c’est pour faire un livre pour vendre ? Mais qui est-ce qui va acheter une photo de ma chambre à coucher ?En plus, il a photographié la cuisine, même le débarras. Ce n’est pas de belles photos. Non, vous ne me dérangez pas. Vous pouvez voir. Ils peuvent venir. Tout est en ordre. On a fait son devoir. Elle est belle, oui, je la cire toutes les semaines.

« Clarinette, nullement rustique, se décrochait la mâchoire à bailler, stupide d’ennui, dans le vide de ces soirs.

À la fin, elle se révolta : ce n’est pas une vie que la sienne ; jamais une distraction !

Au début, elle s’était surveillée ; il avait pu croire à une belle tenue de maison, toujours fraîche, lavée chaque matin à pleine eau, mais petit à petit elle se relâchait ; maintenant sa négligence naturelle reprenait le dessus.

Malgré tout, la maison gardait un air d’aisance. Clarinette avait acheté chez Malchair des rideaux en mousseline ; toutes les fenêtres en avaient, avec des nœuds de ruban rouge en guise d’embrasses ; et dans leur chambre à coucher une natte en jonc, une courtepointe ouatée, un miroir encadré de verni amusaient l’œil. Malchair lui avait aussi vendu une pendule en zinc doré à sujet, un pâtre et une pastourelle entrelacés, près d’un chien couché symbole de la fidélité. »3

— Vous prendrez bien une tasse de café. Vous êtes sympathique, vous revenez bien aux gens du quartier. Photographiez tout ce que vous voulez. Au début, quand vous avez sonné, je me disais : enquête pour produits d’entretien, secte ? On est fort sollicités. Des étudiants qui sonnent, posent des questions, veulent savoir. On donne. On a toujours besoin d’une boîte de cire. Mais c’était vous, si je m’attendais.

« Le lendemain, il prenait possession de la maison, de la cave au grenier, avec une curiosité de son âge. Elle était branlante et sombre, tout affaissée au pied de la colline, elle ne donnait sur aucun horizon. Il languit ainsi plusieurs jours, boudant la fenêtre morte, cherchant dans les tiroirs l’âme de tout ce qui était resté là-bas. »4

— Entrez, faites comme chez vous. Tout le monde peut entrer. Suivons-les, pénétrons dans cette cuisine. Le carrelage est beau. Carreaux de petit format cuits au four à bois durant onze jours et onze nuits, sur des plateaux de cuisson à différentes hauteurs, ce qui permet d’obtenir des couleurs flammées dégradées. Vous avez le choix entre sept formes différentes de carreaux : losange, trapèze hexagonal avec cabochon, fleur de lys, écaille, tomette provençale, trapèze arrondi.

Il est possible de mélanger les motifs pour augmenter les possibilités décoratives. Il faut réfléchir pour assurer le mélange. L’originalité se paie et demande un peu de patience. Do it yourself. Les lits tout nus, tout tristes, aujourd’hui c’est fini. Choisirez-vous l’exotisme du rotin ? Les couleurs fortes et leur mariage audacieux ? Ou bien préférez-vous le blanc, sa perfection, sa magie. Ô percée du blanc dans votre palais paysan ! L’homme hésitait, confondu par toutes ces pensées. Bientôt viendrait le temps du barbecue, il en rêvait, le temps du foyer d’aventure. Aquariophile ? Non, il l’avait cru. Ses pensées s’échappaient par la fenêtre. Une tringle à rideaux, un voilage, une fenêtre qui s’ouvre : le rêve. Zapping aujourd’hui, zooming demain à la portée de tout le monde, avec cet appareil photo qu’il guignait depuis des mois à la vitrine du marchand.

Il alla dans la chambre à coucher. Cette chambre qui lui rappelait qu’il était dans la gêne : hauteur, largeur, tout calculé. Quelque chose de petit, de toujours gris, logement social, tu baises petit, rien à faire, tu peux pas baiser large. Le matelas, la garde-robes mangent les corps, le désir. Pas d’éclair. Qu’est-ce qu’il était venu faire dans cette chambre ?

Malade.

Il était malade.

Depuis des mois, son cœur battait très fort.

Et là, l’oreille : rouge, chaude.

Et là.

La gorge, comme un étau.

Dans la chambre, il vient chercher un peu de

fraîcheur.

Les autres sont au living.

Mais il sait qu’il ne peut pas traîner ici, il faut qu’il

aille se rasseoir sur le divan à côté de sa femme, regarder

la TV.

Ne pas effrayer sa femme, ses enfants.

C’est vrai qu’il devrait aller voir un autre médecin ; celui qu’il a n’est pas sérieux.

À quarante ans, on ne vit pas avec vingt de tension artérielle depuis des mois. On risque l’accident cardiaque, la mort peut-être.

Mais pourquoi ce médecin ne m’envoie-t-il pas chez un cardiologue ?

Je ne tiens plus sur place. J’ai peur.

«C’est votre usine, dit le médecin, oui, il y a quelque chose dans l’usine qui vous donne de l’allergie. »

Mon cœur fout le camp, pourrit.

Médecin con, tueur. Et moi, aveuglément, je le suis, je l’écoute. Destin, mélo.

Le patron est assuré. Moi aussi. Le médecin aussi, je suppose.

Il ne peut rien arriver à personne. La mort, c’est tout.

Miracle de la technique assurantielle.

Il y a quatre ans, c’était mes nerfs ; mon boulot me rendait fou ; un boulot de machine à la machine. Finalement, on m’a remplacé par un robot. Mes muscles sont restés durant des mois comme des planches, raides, figés.

Insomniaque.

J’ai tout.

TV. Super 8. Magnéto. Même un tapis. Après tout, je peux mourir, l’essentiel est acquis, payé, sauvé. Pas de dettes.

Cela recommence : le bout des doigts, le lobe de l’oreille mauve.

Il entre, il sort, il ne tient pas en place.

— Ça va ?

Il ne répond pas.

Très tard, le soir, il avouera. « Non, ça n’allait pas. »

Pas de compassion, pas de pitié.

Ne soyez pas vertueux, incorruptible pour moi. Le temps que je change de médecin, d’abord. À chacun son cœur.

Tu ne m’empêcheras pas de penser.

TU NE M’EMPÊCHERAS pas de penser qu’une immense terreur s’abat déjà par endroits, par petits coups. Une haine souveraine par instants, oui. Ni malheureux, ni misérables. Laisser pourrir nerfs et cœur. Par cœur, entendons désormais le muscle, le muscle cardiaque.

Compassion ? Hors champ. Ton cœur et le mien ; nous sommes bien d’accord sur la notion de battement. Un point, c’est tout.

Et, bien sûr, nous faisons semblant d’être individualistes — comiquement, héroïquement. Avoir de la personnalité, des goûts — une chevalière, une gourmette. Le yoghourt aux fraises. L’eau du bain ? Dix-neuf degrés.

Je pense que désormais chacun doit viser haut économiquement et acquérir avec un rien de pathos un petit château, une maison de maître un peu vieillotte. Le château des merveilles avec marqueterie, portes et plafonds peints, boiseries vernissées couleur miel, écurie (qu’on pourrait transformer pendant les congés payés en appartement à louer). Un parc — petit mais. Pelouse, vaste. Roseraie à l’abandon. L’étang mort mais étang.

J’ai fait une folie, quoi !

Oui, finir ses jours dans un modeste château d’industriel : finalité du réformisme.

Château où je serai maître, esclave, menuisier, chauffeur, cuisinière et servante. L’ouvrier-roi dedans et esclave dehors.

En attendant une déchirure franche, ouverte, sanglante comme une maison qui s’ouvre en deux à la suite d’un tremblement. Le sabre de Tolède se détache du mur et vient se ficher dans le parquet.

Noce

IL DANSE SEUL. Il s’avance, il tient des deux mains une chaise contre sa poitrine. L’homme et la chaise valsent lentement dans un sérieux extrême. Parfois, un des danseurs jette un regard furtif vers ce couple insolite de chair et de bois.

Quand la danse est finie, il va reconnaître la danseuse qui, si l’on voulait faire un jeu de mots, ne se trompe jamais de chaise.

Il fait la danse du ventre.

Il danse avec une serviette roulée à l’intérieur du col de chemise.

Il danse le twist. Il marche latéralement en faisant glisser les pieds.

Il danse pieds nus — la valse surtout — en jetant ses souliers sur le bord de la piste.

S’approchent deux petites filles. Tout le monde se tait. L’une est en short et blouse : l’autre est habillée en Blanche-Neige.

Elles viennent occuper le milieu de la salle à manger. D’abord, elles vont chanter : « J’aime la vie ». Ensuite, elles vont danser sur la musique du « Mundial ». Visiblement, elles ont beaucoup répété pour que leur intervention soit le clou de la fête.

Elles seront fort applaudies.

Le marié et son meilleur ami ont bu énormément. Ils se tiennent par les bras, les mains, la tête, comme s’ils ne voulaient pas se quitter. Ils titubent parfois contre la grande table de la salle à manger chargée de cadeaux offerts aux jeunes mariés et, l’espace d’une journée, aux yeux des convives. L’un a failli tomber, non, il se relève, sous le regard indulgent des invités. Le marié enterre sa vie de garçon.

Soudain, le marié tombe de tout son long. Sa tête va cogner durement le carrelage. La fête continue, un peu suspendue. On danse sur la pointe des pieds, au ralenti.

Étendu par terre, le marié ne bouge pas, dans son sang. Un moment de grande peur. La mariée se penche sur son époux, maculant sa belle robe blanche.

Il a ouvert les yeux. Ce ne sera rien. Ils s’embrassent.

Le photographe de la noce photographie abondamment la tache de sang, imité par d’autres convives.

Mi-lieu

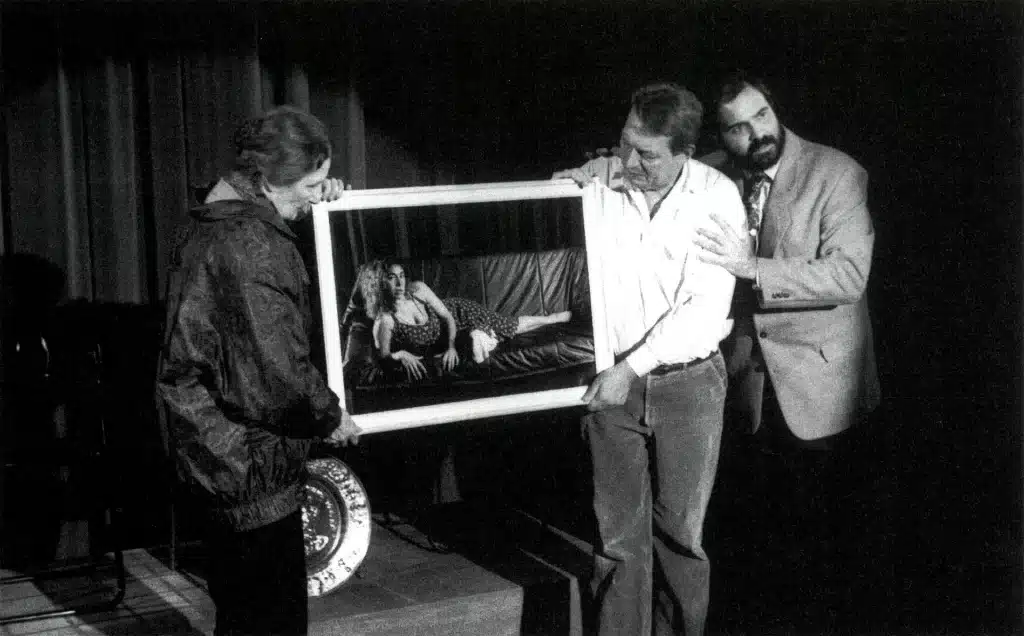

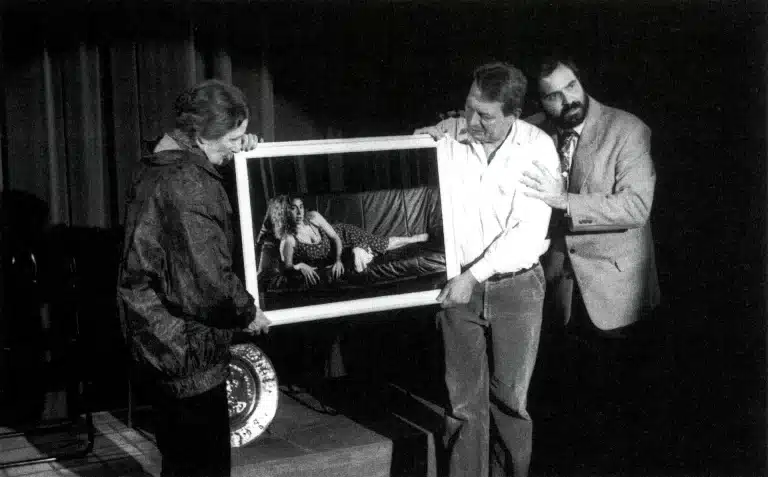

LÀ ?

Sur Le petit divan en skaï noir, modeste comme on en voit dans les intérieurs plutôt pauvres, avec des pieds simples en bois naturel un peu salis par les lavages, un divan de pauvre qui est installé à cinquante centimètres d’un majestueux divan de cuir noir.

Voisinage hétéroclite, peut-on dire. Les cartes sont ici brouillées. Il y a dans cet espace de cinquante centimètres qui sépare les deux divans un lieu plein de contradictions, plein d’avenir, un gouffre où, pour le photographe, le monde s’engloutit tout à coup : il a chaud. Il cherche un sens. Je m’assieds sur le bord de ce divan, un bras sur un des accoudoirs lisses et débonnaires, brillants, d’un noir de toile cirée.

Comment poser ?Être naturel. Comment monter sur une scène et rester soi-même ?Impossible. Sourire ? Que de risques, et pourquoi sourire ? Je ne sens pas votre maison, m’avouera le photographe plus tard.

— Non. Pas là.

Il doit souffrir. C’est un photographe talentueux. Évidemment, il ne se plante pas bêtement devant vous avec son appareil et ne vous dit pas : souriez. Il vit avec son modèle, des heures, des jours, une semaine parfois.

Il attend. Il cherche l’endroit. Bien sûr, nous faisons semblant de rien. Nous parlons de choses et d’autres. Le moment venu, les événements vont se précipiter. Oui, là, s’il vous plaît. Une chaise. Un mur ou pas de mur derrière. Un coin peut-être. Une série de clac. Il faut faire vite.

—là?.

Non. Il va dire non. Il photographie en noir et blanc. Une sorte de pudeur face à des couleurs ici parfois trop criardes. Il y a quelques taches de couleurs qui crient donc : le rouge, par exemple, vif des drapeaux rouges, de la muleta. Rouge de vie et de mort. Sans doute est-il habitué à des demi-teintes, des demi-vies ; pas des vies entre-deux. Les deux divans se toisent, prêts à s’affronter. Et cette couche infinie de poussières qui brille dans ce rayon de soleil, qui brouille les pistes : je ne suis pas prêt, mes joues sont sales, le miroir est terni, ne me regardez pas.

— Non.

Il y a des choses qui font à l’œil le même effet qu’une forte odeur : elles puent littéralement à l’œil. Vous sonnez — déjà une impression de nausée devant cette mauvaise porte affublée comme une prostituée. On vous ouvre, vous entrez. Et là (c’est le hall) ce morceau de maison se rue sur vous, vous ferme l’œil brutalement comme un jet d’urine, un coup de sabot, un phare aveuglant. Impossible. C’est non à la question : vous prendrez bien un verre avec nous ? Qu’est-ce qui pue à ce point ? Ce petit moulin aux ailes en cuivre repoussé ?Ces deux cache-pots ? Ce tableau représentant une bohémienne impossible.

Cette assiette ? Faut-il raconter l’histoire de cette vieille femme qui, au début du siècle, refuse de se défaire — à un très bon prix — d’une assiette de faïence. La vieille, au terme de sa vie laborieuse, n’avait qu’elle dans sa chaumière. Les médecins commençaient à collectionner les « vieilleries ». Pour de l’argent ? Gardez votre argent, Monsieur le docteur. Je garderai mon assiette. Que n’a‑ton pas raconté l’histoire de ces luttes plus significatives que celles de certaines grèves, de ces luttes contre Le règne des chromos, contre le règne des minables christs en plâtre qui remplaçaient les christs en cuivre jaune dans les maisons des pauvres gens.

On ne peut pas se boucher les yeux ; vous êtes assigné à voir, à jouir. L’homme et la femme me regardent dans le hall. Ils jouent bien, je trouve. Ils jouent depuis quand ?La fin de l’adolescence ? Ils sont en scène depuis tant d’années, la pièce continue. Depuis trente, quarante ans, ils continuent à jouer dans un mauvais décor. Ils n’arrivent plus à sortir de scène : soir, matin, nuit, scène, coulisses, lit, rue : Les trois coups.

Parfois assis dans des coulisses ténébreuses, j’essaie d’imaginer l’effet produit. Voilà. Je vais sortir de cet intérieur, m’imaginer un regard neuf, un regard vierge. C’est un jeu : je ne sais pas du tout dans quel intérieur je vais pénétrer. Je me mets à votre place. Je vais découvrir l’effet que je produis à vos yeux. Oui, vous avez déjà compris. Ce n’est qu’un jeu. Je sors. Je rentre à présent, les yeux fermés. J’ouvre. Oui, il fait beau chez vous, c’est à‑dire chez moi. Je ne me suis pas trompé dans ma vie. Vous pouvez venir dans ma vie ruinée. Une fête, une mort, que sais-je. Ma mort est prête à vous accueillir, chaque jour.

Je vous attends de pied ferme, peut-être les rideaux qu’il faudrait remplacer.

Mais on ne peut pas certifier qu’on a raté sa vie pour une paire de rideaux un peu usés.

— Vous me regardez ?

Bien sûr, que peut faire un photographe si ce n’est regarder, attentivement même, son modèle.

— Oui…

Nous sourions. On m’a beaucoup regardé — trop. À une époque où les regards faisaient de véritables trouées. À mon tour je vous regarde. Et ce n’est pas facile (parce que pas normal) de bien regarder un photographe. En toute sérénité. On devrait regarder dans le vide. Sur la photo, vous verrez dans mon regard votre propre image. Quelle idée, au fond, de venir me photographier. Quelle idée de photographier ces intérieurs abandonnés, mais ce n’est pas votre problème.

Être votre modèle. Du modèle à la photo et de la photo au modèle. Je veux dire : ces meubles sont comme sur une photo du magazine, exactement dans le même ordre, sans un pli, sans une tache. Donc, cet intérieur est déjà en soi une photo, la réalisation d’une photo. Il n’y a qu’une photo à photographier.

Un intérieur vide. Les gens sont partis. Sont-ils au travail ? Il y a eu une alerte à la bombe ? Dans la cave, au jardin, au grenier ? Un grenier de grandmère avec des plantes médicinales, le tilleul et les queues de cerises, un grenier plein d’odeurs de quartiers de pommes sèches, un peu de buis peut-être et quelques tuiles de rechange pour les tempêtes.

Pas d’animaux non plus, comme signe d’affection : tirer le chat par la queue, les chatons, on les a enterrés vivants dans la terre. Le chloroforme, ça coûte quarante francs Le petit flacon.

Avez-vous déjà eu envie de pleurer devant tous vos objets posés par terre, démontés, démontrés, ordonnés, classés ? Tout est là. Pas de triche. Les vases, les coffrets, les pots.

— Une photo récente ? dites-vous. En feuilletant l’album, on peut remonter le fil du temps. Celle-ci, celle-là, peut-être celle prise devant la porte du garage ouvert.

Il a cherché la pose, on dirait. Ce poing gauche à la hanche, cette main droite au-dessus de la tête, posée en haut du volet.

On l’eût préféré les bras croisés peut-être, avec un air de maîtrise.

La voiture est rentrée dans le garage ; les outils sont rangés ; machine à laver, séchoir aussi, tout.

Réussie, cette photo, et vivante. On dirait qu’il va sortir du garage, regarder autour de lui, rentrer, sourire, chercher les didascalies de la scène à jouer : pencher la tête, regarder en biais. Un certain air : on ne m’aura pas, moi, je sais. Un air de soumission chaude.

Une tête d’après-souffrance. Je suis sur mes gardes. Je pose, certes, devant le décor, mais comme on ne fait pas un film en misant uniquement sur le beau décor, de la même manière on ne peut imaginer une vie — qui soit une belle histoire — dans un pareil décor. Un décor où il ne s’est volontairement rien passé, un décor qui sort de la boîte : pas de traces, pas un coup, pas une tache, pas un trou.

Pas d’empreintes : le crime est parfait.

Il faut baisser Le rideau sur Le palais solitaire.

Le Roi part à la chasse. Justement une balle vient rouler à l’entrée de cette porte de garage. Une balle ronde (d’enfant, précisons). Se baisser et lancer. Un geste ancien.

Être dehors

ÊTRE DEHORS.

Vent contre joues. Gouttes de pluie. De l’air. Dehors. Une femme, grande et forte, dans une fenêtre trop petite pour elle, ouverte, à l’étage, fait des signes à une autre femme, loin, à l’autre bout du quartier. Message muet. Il passe, en pantoufles, avec son chien, alerte ; il va de l’un à l’autre en messager ; lèvé tôt.

— Mon mari n’a pas manqué un seul jour, une seule journée de travail pendant ses trente années à l’usine. Je croyais que le patron allait lui donner une prime. Il l’aurait bien gagnée, dit-elle, déçue.

Le boulanger apporte le pain à domicile. Plus avec les chevaux mais dans une camionnette. Une quotidienneté qui n’aurait pas ou peu changé en quarante ans.

Un pensionné passe avec son chien.

Les enfants jouent à enfermer du gaz de briquet dans leurs mains jointes en conque ; l’étincelle : une flamme jaillit — avec un peu de chance.

Les femmes brossent le trottoir, rafraîchissent le seuil. Un ouvrier bat son tapis jeté sur une grille de maison abandonnée.

— Le travail, c’est fini, dit un retraité. On l’a eu vite oublié.

Ma fille habite là.

Là, c’est mon fils ; j’ai construit sa maison.

Enfants et parents : ils parlent. Enfants et adultes. Enfants et inconnus : assez rapide, le contact.

Le messager en pantoufles repasse avec son chien. Il dit : « À la bonne heure ».

Le retraité avec son chien : « Bonjour, l’homme ».

Ma fille, ma vie, voulez-vous la voir photographiée ? L’avez-vous vue à l’intérieur ? Ma fille couchée comme une panthère, photographiée en noir et blanc. On voit un peu ses seins. N’est-ce pas qu’elle est belle. De la personnalité. C’est toute ma vie. La vie intérieure de cette jeune femme traduit un morceau de la vie à l’intérieur de cette maison. Un corps qui se veut libre. Qui se veut trop (voir la fixité des yeux, la moue), qui se veut trop libre parce que trop prisonnier à l’ombre de cette grande assiette en cuivre représentant la tête de Rubens en chapeau et barbiche. (La bourgeoise aime que Rubens soit le peintre préféré du prolétariat).

Ma vie, ma fille.

Un dernier regard sur la photo encadrée, exposée comme un tableau. Un tableau de fille qui se regarde éperdument dans mon regard.

Les enfants dehors toujours, beaucoup d’enfants. Jouent, parlent, marchent. Grands, petits, ensemble. Un grand embrasse un petit enfant.

On fait des projets : demain, ce sera la grande école. Polis.

— Un homme a sonné, oui, un homme a sonné à votre porte. J’ai dit : il n’est pas là.

— Merci. Il reviendra. Je ne sais rien faire avec un homme. Bien sûr, il peut m’apporter de l’argent ou travailler avec moi. (Attendait-il une femme ?) Sa femme a dit : — Je ne suis pas jalouse.

On travaille partout. Plaisir de travailler. De travailler avec quelqu’un. On entrouvre la porte : c’est moi, je l’ai. Un bout de planche, un outil. Entre, oui, bien sûr, quelle question, tiens, là, donne-moi un coup de main, c’est bien que tu arrives au bon moment, tout seul c’est difficile. Tu m’avais dit que tu viendrais mais je croyais que tu l’avais oublié.

Un cri d’homme encore au loin, et le murmure des voix qui durent après le passage des voitures. Ça va ? Ça va, entrez, avec des prénoms qui claquent.

— À la bonne heure, dit l’homme en pantoufles. Et l’autre vieux passe pour la septième fois.

— Patience, oui, il faut de la patience, il en faut, oui, beaucoup.

Ma balle est dans votre cave, ma balle est sur votre toit, monsieur, monsieur.

La femme grande et forte, muezzin sans voix à la fenêtre trop petite, et à l’autre bout de ses gestes, l’autre femme, cachée, invisible clandestine, entre mur et jardin.

Ma fille, ma vie. Enfant, elle se pencha sur l’eau du ruisseau et s’y attarda. Première photo d’eau mêlée d’algues. Il faut remonter à mi-cuisses dans les ruisseaux du royaume jusqu’à l’océan où nous serons cent mille.

Je vais me faire beau. (Phrase à méditer.) Ainsi la photo de la première communion : jour clé, missel, souliers vernis. Beau de la tête aux pieds.

Va te faire photographier, va te faire foutre, va te faire enculer. Comment vous photographier ?

Et moi : comment vous écrire ? Sans avoir l’impression de ciseler les dernières paroles du condamné.

— Mes mains, dites-vous. Où les mettre ? Dos, tablier, table, poches.

Le vieux repasse avec son chien.

Neuf heures.

Midi.

Seize heures.

Dix-neuf heures.

Ce jour-là, nous avons été et nous serons encore les plus beaux animaux du monde parmi les herbes folles, les chats et les oiseaux.

Il faut voir les signes que l’homme dessine parfois dans le ciel.

J’ai besoin de compagnie. C’est ainsi qu’il a parlé, les yeux brillants de tristesse. Et le quartier l’a entendu, lui apportant la joie des paroles. Ne dites jamais : « II n’y avait personne » si vous y étiez, même seul. C’est une mauvaise habitude de ne pas se compter pour quelqu’un.

Il faut se faire beau.

— Souriez ! (Alors qu’il faudrait rire à gorge déployée.) Et courir en zigzags dans les grandes surfaces de la pensée et de l’imagination retrouvées.

Je descends la rue, plein de souveraineté.

L’enfant me regarde, m’écoute. Le vieux, je l’écoute, je lui parle.

Il y a du passé, du futur qui circule autour de moi. Ici, on ne meurt pas. Sentiment d’éternité.