1.

DEPUIS son premier travail de mise en scène en 1985, il y a 20 ans, Ricardo Bartfs a créé à peine une douzaine de spectacles, tous sont fondamentaux dans l’histoire du théâtre argentin : TELARANAS, POSTALES ARGENTINAS, Hamlet o la guerra de los teatros, Muneca, El corte, El pecado que no se puede nombrar, Teatro PROLETARIO DE CAMARA, La ÛLTIMA CINTA MAGNÉTICA, Textos por asalto, Donde mAs duele, De mal en peor, La PESCA. La moyenne est frappante : un spectacle tous les deux ans, environ. Non pas que Barris mette en scène de temps en temps, tout au contraire : il dirige sans cesse, il est tout le temps en train de mener des recherches scéniques, seulement il prend de longues périodes pour la gestation de ses spectacles. Ce qui le distingue d’autres metteurs en scène*, qui créent 3 ou 4 spectacles par an. Le temps d’élaboration est le protagoniste de l’épaisseur poétique de ses créations. La singularité de sa poétique est le résultat de lents processus.

2.

Si les longs parcours d’investigation et d’expérimentation sont indispensables dans le théâtre de Bartfs, c’est parce qu’il travaille auto-poétiquement : il permet que la poétique théâtrale se configure elle-même. Bartfs part de la recherche en aveugle, à tâtons, orientée par l’intuition et le désir : on ne sait jamais tout à fait dans quelle direction il va, et il entreprend même des projets qu’il peut abandonner s’ils n’ouvrent pas de voies poétiques. L’investigation est la condition de possibilité pour les étapes de constitution de la poétique. Sa vision est aux antipodes du théâtre conceptuel. Il y a un exemple remarquable : en 2006 Bartfs a mené une investigation sur la structure classique d’HEDDA Gabler d’Ibsen, il s’est laissé emprisonner par l’architecture théâtrale du texte norvégien, et au bout d’un an de travail et de recherche, il a décidé de ne pas faire de création et de ne montrer que des répétitions à des groupes d’invités. Conséquence de sa conception auto-poétique, le lieu du metteur en scène est pour Bartfs celui d’un intermédiaire, un catalyseur de la poésie théâtrale. Bartfs n’imprime pas sa volonté sur l’œuvre, il ne la conduit pas où il veut, où il sait déjà : il lui laisse son propre temps de gestation, il va la découvrant. C’est pourquoi il consacre tant de temps à la formation et aux répétitions. Bartfs écoute les matériaux qui apparaissent peu à peu : il répète, il improvise, il enregistre, il transcrit, il note, il avance en étudiant la forme qui est en train de se déployer sous ses yeux, inconnue avant sa manifestation et qui acquiert le statut d’une apparition. Répéter c’est voir apparaître une forme qui n’existe pas préalablement. Il comprend pas à pas ce que, autopoétiquement, la pièce exige, c’est pourquoi à l’heure de définir sa poétique il parle d’altérité, d’étonnement, d’un autre mystérieux avec qui il dialogue pour composer.

3.

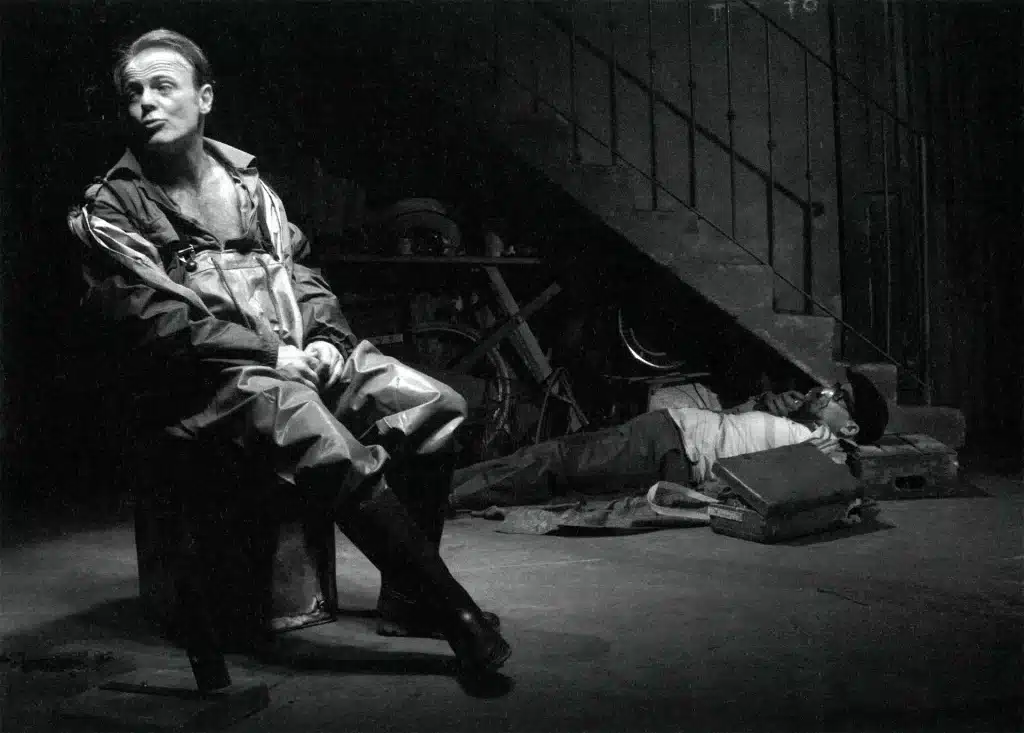

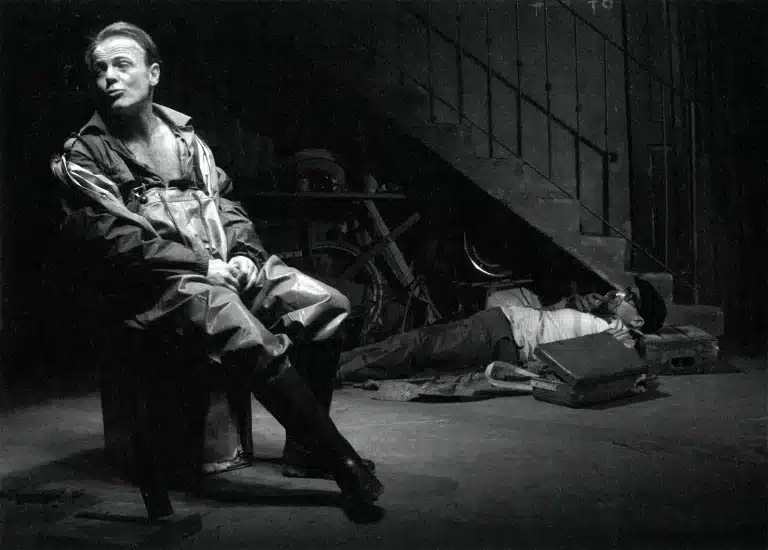

Bartfs poursuit, par-dessus tout, un théâtre d’états, et non pas un théâtre de représentation. Comme il ne s’agit pas de « re-présenter », il n’y a pas de texte préalable possible. Il entend par théâtre d’états un théâtre des corps actoraux affectés par l’événement théâtral, par l’action poétique. Un théâtre où valent plus les présences que les absences, un théâtre d’ici et maintenant, un théâtre du « entre » que génèrent des acteurs avec des acteurs et des acteurs avec des spectateurs.

Une convivialité à laquelle on ne peut renoncer, essentielle.

C’est pourquoi la sélection des acteurs, comme la découverte de leurs possibilités expressives et de leurs savoirs, de leur plastique et de leur musique corporelle, est l’ingrédient fondamental des processus de recherche. Bartfs a besoin de temps car il doit laisser les acteurs donner leur opinion : le secret de son théâtre est de faire macérer la matière corporelle de ses acteurs, composer une cartographie de ce que sont ces corps et de ce qu’ils deviennent, affectés par l’action poétique. Bartfs ne prolétarise pas ses acteurs en les soumettant à une forme ou à un texte : ses acteurs sont la matière et la finalité de son théâtre. « Le texte est le vampire de l’acteur » — dit Bartfs dans son livre Cancha CON NIEBLA —, c’est pourquoi l’acteur bartisien doit déchirer, violenter les textes littéraires pour fonder son propre texte depuis l’événement musical des corps.

4.