LE TITRE à l’imparfait, L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE, annonce l’entrée en scène d’une figure de perfection, d’un homme qui fut bien davantage qu’un fils du soleil — comme on le prêtait à certains héros mythiques de la Grèce antique —, puisque ce soleil, il l’avait dans sa poche, donc à son entière disposition. Qui plus est : non seulement cet homme avait le soleil dans sa poche, mais encore, nous apprendon, il en donnait un morceau à chacun.

Son apparition quasi magique a ceci de frappant qu’elle se produisit non en un lieu de rêve, mais en un lieu d’horreur trop réel : c’était à Mauthausen, un des sinistres camps de la mort qui ont marqué l’explosion de la barbarie dans l’Europe dite moderne du vingtième siècle. Et Jules Lahaut, héros de conte ou de légende, lumineux autant que généreux, distribuant le feu de la vie autour de lui, a bien existé. Né à Seraing en 1884, ce Belge participa aux grandes luttes sociales et politiques de la première moitié du siècle, jusqu’à devenir dans son pays une figure charismatique du mouvement ouvrier ainsi que du parti communiste. Son surnom n’est pas davantage une invention de l’auteur, Jean Louvet. Au contraire, ce surnom lui fut attribué par ses camarades de déportation, les meilleurs témoins de ce qu’il a été dans les pires épreuves. Un personnage de la pièce, Léonce, mentionne brièvement que 4 450 Belges, hommes et femmes, sont « entrés » à Mauthausen pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’ils connurent là « l’enfer des baraquements », et que la plupart n’en ressortirent pas. Lui-même, Léonce, parlant pour beaucoup d’autres, rappelle Les coups de « goumi » reçus parce qu’il ne gravissait pas assez vite « les 186 marches de la mort », ce chemin grossièrement taillé dans la pente, par où les déportés devaient remonter les blocs d’une carrière en contrebas. Il n’y a pas de meilleure mémoire, dirait-on, que celle infligée, en quelque sorte, par la violence subie. Mais ce type de mémoire aussi comporte ses limites, atteintes avec ce qu’on a pu appeler « la mort de l’âme ».

La mort de l’âme se préparait, entre autres, dans cette « zone grise », décrite par Primo Levi (cf. LES NAUFRAGÉS ET LES RESCAPÉS), où les bourreaux du camp réussissaient à compromettre et abaisser moralement leurs victimes. Plus généralement, le sentiment d’anéantissement pouvait culminer avec la honte devant le tort irrémédiable causé à l’espèce humaine au plus profond de sa substance. Cette honte n’a pas manqué de hanter les survivants, chez qui elle a pu prendre souvent la forme pernicieuse d’une culpabilité liée au fait d’avoir survécu, comme s’ils avaient, eux les survivants, usurpé leur existence aux dépens des disparus.

On se trouve là au plus épais des ténèbres qui régnèrent dans les camps, sinistrement baptisés « l’anus du monde » par Les assassins de La SS. Quant à L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE, il prend tout son relief sur ce fond de nuit noire. Comment aurait-il acquis sa réputation s’il n’avait, à sa manière, vaincu la mort de l’âme, tel un survivant au sens le plus fort ?

Cela étant, la pièce de Jean Louvet a pour point de départ non pas la survie de Julien Lahaut dans les camps de la mort, mais son assassinat ultérieur, en août 1950, dans une Belgique revenue à la normalité, au sein de l’Europe libérée allant vers une prospérité grandissante. Julien Lahaut, « un député, un Wallon, un antifasciste, un résistant » fut donc abattu comme un chien, huit jours après avoir crié « Vive la République » lors de la prestation de serment du roi Baudouin. Il venait d’ouvrir sa porte à deux inconnus, « deux types en gabardine ». Soit une mort « déraisonnable », selon une réplique prêtée à l’épouse fidèle, Géraldine Lahaut. Les raisons de ce déraisonnable ne font pas défaut, bien qu’elles ne soient pas avancées de manière explicite. D’abord, il apparaît que le militant, aux yeux de sa compagne, s’est toujours dépensé sans se préserver, en n’observant pas la prudence nécessaire. Ensuite, on peut ajouter qu’en tout état de cause sa mort va contre Le sens, à savoir contre le sens de la morale et contre le sens de l’histoire ici conjugués.

Mais il y a du déraisonnable dans un autre phénomène encore, et c’est celui-là que vise au premier chef la pièce de Jean Louvet : le phénomène de l’oubli, en l’occurrence de cet oubli dans lequel a pu tomber l’inoubliable, l’homme qui avait le soleil dans sa poche et en donnait un morceau à chacun. Plus déraisonnable que tout, il y a cette seconde mort, cette mort dans la mort. Elle concerne particulièrement le public auquel s’adresse l’auteur à l’heure où s’écrit la pièce, au début des années 80. Ainsi, pour Jean Louvet, le héros de conte et de légende est d’abord un disparu. On dit verschollen en allemand pour caractériser quelqu’un dont le nom ne résonne plus, a cessé de parler à quiconque, et Kafka envisageait de donner ce titre, « DER VERSCHOLLENE », le disparu, à son roman baptisé L’AMÉRIQUE, où les traces du jeune Karl Rossman se perdent dans le Nouveau Monde (celui de l’économie déchaînée).

Aussi bien, note Jean Louvet dans un numéro d’Alternatives théâtrales (février 1980, p. 41), « écrire sur Lahaut, ce n’est pas comme écrire sur Lénine, Lahaut est un communiste oublié, un martyr inconnu. Le spectacle, ce n’est pas faire connaître Lahaut, c’est montrer des gens qui ne connaissent pas Lahaut. Ça a l’air simple, mais ça pose des problèmes d’écriture ». Dans la pièce, une métaphore exprime superbement le processus de la disparition, la condition de l’oublié : c’est la métaphore du « chien de la nuit », qui double et renverse la précédente, celle de L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE. Léonce, déjà nommé, l’utilise à deux reprises. Scène 3, en réponse à Gabrielle qui constate que le ciel est vide ou presque, deux étoiles à peine, il demande :

« Le chien, Gabrielle

Le chien de la nuit ?

Il n’est pas revenu. »

Scène 9, le même Léonce, qui a partagé Les combats de Julien Lahaut, procède à l’oraison funèbre de l’animal lunaire : une brève évocation, où chaque détail compte :

« Léonce. — Le chien de la nuit, Gabrielle, le chien de la nuit est mort. Un chien, ça marche, ça te suit partout. On fait un bout de chemin ensemble. Il t’envoie un peu d’odeur de terre. Les chiens, ça fait encore sortir un peu les hommes le soir. Des chiens avec des noms de vieille dame anglaise.

Gabrielle. — Tu l’as tenu ?

Léonce. — Oui, je l’ai tenu. Ça a duré deux bonnes heures. On ne croise pas les pattes du chien qui meurt. Il a bu un peu d’eau. Et j’ai nettoyé ses dents pour qu’il n’ait pas mauvaise haleine. Il m’a appelé deux fois. Puis, j’ai eu très froid. »

La métaphore du chien dans la nuit — pendant négatif, semble-t-il, de l’homme qui avait le soleil dans sa poche, puisque, au héros solaire, elle oppose l’animal obscur — est sans doute plus complexe qu’elle ne paraît à première vue, détachée des contextes qui la nourrissent. Scène 3, elle était associée aux rares étoiles subsistant sur un fond de ténèbres. Scène 9, elle signale une existence humiliée, mais d’une inquiétante étrangeté ou, aussi bien, d’une inquiétante familiarité : existence à la fois ensauvagée et domestiquée, en marge, à maints égard refoulée, mais qui dans le refoulement ne cesse de faire retour, comme le ça de l’inconscient collectif, de l’inconscient historique. Ça marche, ça te suit partout, ça fait encore un peu sortir les hommes le soir, et même à l’agonie, ça ne croise pas les pattes. Il y a, dans ce chien de la nuit, une part d’irréductible, d’indestructible, et à ce titre de revigorant. Le chien de la nuit, c’est la forme que prend le héros solaire menacé d’oubli. Aussi la mort du chien de la nuit peut-elle passer pour la pire de toutes, car elle équivaut à l’oubli de l’oubli. Mais le chien de la nuit peut-il mourir ? Le théâtre, en tout cas, se donne la tâche de recueillir ses cendres, pour tenter de lui redonner son feu : le feu du militant Julien Lahaut et de ses semblables, et plus encore, du mouvement social et révolutionnaire dans son ensemble. Mais il ne saurait s’agir d’une opération de simple magie. Loin de tout illusionnisme, ce théâtre-là nécessite plus que tout autre une écriture de type critique. Le travail de remémoration qu’il commande accentue la tension entre le présent et le passé plutôt qu’il ne la supprime. Il n’aboutit nullement à une célébration.

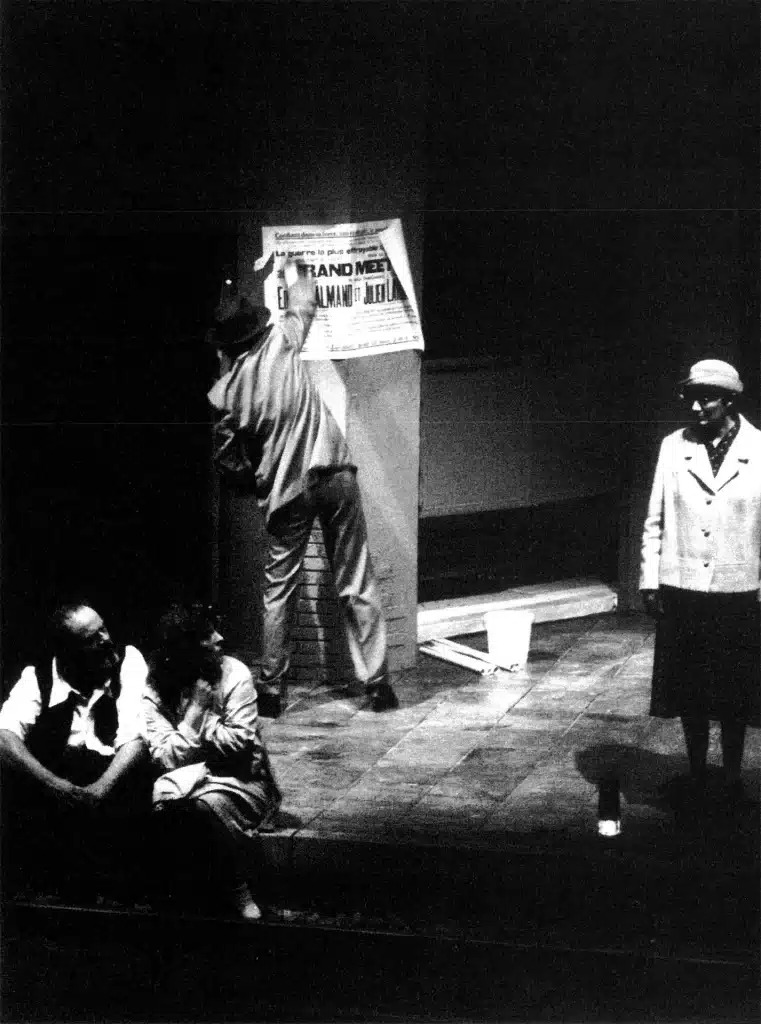

Évoquant de manière discontinue, éclatée, suggestive, par éclairages directs ou indirects, la condition ouvrière depuis 1914, le mouvement social et révolutionnaire des années 20 aux années 80, l’exode, la collaboration, la résistance, la déportation sous la chape de plomb nazie, la question royale, la question nationale, l’émancipation féminine, le malaise de la jeunesse dans les dernières décennies, etc., L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE relève sans équivoque de la catégorie du théâtre politique. Mais cette catégorie, en elle-même, n’a rien d’univoque, et se prête à bien des modulations. À lire le seul Piscator, inventeur de la formule qu’il développa dans un ouvrage de 1929, précisément intitulé LE THÉÂTRE POLITIQUE, il apparaît déjà que celle-ci ouvre sur une pluralité d’options stratégiques (prolétarienne révolutionnaire, ou révolutionnaire tout court, ou plus modestement antifasciste) et artistiques (selon que domine l’élément dramatique, ou l’élément épique, ou l’élément documentaire, le plus souvent combinés ou fusionnés). De retour en Allemagne, au tournant des années 60, Piscator ne cherche plus à mettre en scène le prolétariat en lutte dans sa marche en avant, il s’en tient à un théâtre de la conscience civique. Brecht, pour sa part, utilise La notion de théâtre épique (ou dialectique) dans une optique anti-tragique, anti-aristotélicienne et au fond assez peu piscatorienne ; son effet de distanciation brise l’unité des actions représentées pour les décomposer en gestes minimaux, analysables et reconvertibles : il s’agit de battre en brèche l’aliénation dans la société d’exploitation. Peter Weiss, de son côté, se réclame d’un théâtre documentaire, dont il a posé les fondements dans des « Notes » particulièrement rigoureuses, visant à démystifier l’absurdisme engendré par l’horreur d’une barbarie fort contemporaine : « Plus le document est insoutenable, et plus il est indispensable de parvenir à une vue d’ensemble, à une synthèse. Le théâtre documentaire affirme que la réalité, quelle que soit l’absurdité dont elle se masque elle-même, peut être expliquée dans le moindre détail. »

Il y a toujours un moment, bien entendu, où telle tendance du théâtre politique en recoupe une autre, mais Jean Louvet, quant à lui, n’entend pas revendiquer de grands parrainages. Au contraire, il accuserait volontiers de paresse une pensée qui rabattrait sa recherche sur des modèles préétablis, forcément venus d’ailleurs. Ne serait-ce que pour une seule raison : tout théâtre politique est de quelque façon un théâtre en situation, un théâtre de circonstance (bien entendu dans la meilleure acception du terme). L’auteur de L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE, non sans conséquence, tient à parler depuis son lieu de vie et de travail, comme l’écrivain au pays qu’il a choisi d’être. Sauf qu’il est permis de se demander avec un personnage de la pièce, l’épouse de Julien Lahaut, si ce pays d’oubli a une histoire. C’est dans cette faille que l’auteur fait son chemin. Provoquer la mémoire belge en collectant les traces d’un passé enfoui, tel est ici Le projet de Jean Louvet : un projet éminemment politique, transitant par une démarche d’ordre archéologique en vue de réactiver des forces anesthésiées.

Cela étant posé, il est loisible de détecter là un peu du Piscator des années 20, dans l’attention portée au drame de la condition prolétarienne et à l’épopée des luttes ouvrières ; un peu de Brecht, dans la mesure où les processus d’identification naissant d’une telle attention s’accompagnent de processus inverse de distanciation ;et un peu de Peter Weiss, dont la conception documentaire, vigoureusement polémique, s’en prend à toutes les formes de dissimulation, de falsification ou de relégation, dans lesquelles l’oubli a sa part. À l’appui de ce dernier rapprochement, on fera observer que LA PERSÉCUTION ET L’ASSASSINAT DE JEAN-PAUL MARAT représenté par Le groupe théâtral de l’‘Hospice de Charenton sous la direction de Monsieur de Sade fut inspiré à Peter Weiss, d’après ses indications, par le peu de place ou de crédit accordés à Marat dans les manuels scolaires et dans l’historiographie dominante, alors qu’il incarne dans la pièce un principe collectiviste auquel s’oppose, en Sade, le principe individualiste. Mais un autre point de comparaison mérite aussi d’être relevé. Cette pièce de Peter Weiss ne comporte pas d’autre action que le meurtre de Marat, trois fois répété. Autrement dit, elle se développe moins en une succession d’événements qu’elle ne représente un seul et même état du monde, où chaque moment est simultané avec tous les autres, une simultanéité d’autant plus frappante qu’elle chevauche plusieurs époques historiques : la Révolution, l’Empire, et l’actualité que désigne l’année 1964 où elle voit le jour. L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE ne comporte pas non plus d’autre action que l’assassinat de Jules Lahaut, signalé par deux fois par deux séries de coups de feu. Et la pièce se déploie dès lors selon un jeu de reprises et de variations fait pour opérer, lui aussi, sur un certain état du monde, dans une circulation ininterrompue entre le présent et Le passé : le passé du prolétariat depuis 1914 — séisme ouvrant la crise de la modernité en Europe — et le présent du mouvement social et révolutionnaire en cette année 1980 qui date explicitement la première réplique, la déclaration d’Alexandre, le militant fatigué aspirant tôt — dès le milieu de la vie — à la retraite : « Nous sommes le 26 septembre 1980, ça suffit. Naître, croître et mourir, crois-moi, on ne sort pas de là. » Au demeurant, cette déclaration fixe d’emblée ce qui constitue l’enjeu humain (pour ne pas dire métaphysique) de ce théâtre politique : l’articulation, possible ou non, entre le temps biologique de la nature et le temps historique de l’action humaine, si ce n’est le temps messianique du salut. Nous ne sommes pas loin, on le voit, de présupposés benjaminiens, auxquels se réfère Jean-Marie Piemme en épigraphe à 1953 : « Articuler historiquement le passé ne signifie pas le connaître « tel qu’il a été effectivement », mais plutôt devenir maître d’un souvenir tel qu’il brille à l’instant d’un péril. »