Dans la Lettre à une actrice qui clôture le recueil des Pièces d’identités, Jean-Marie Piemme s’adresse à une comédienne appelée Anna (qui se trouve également être le prénom d’un de ses propres personnages). Il lui fait part de quelques réflexions sur le théâtre en général, et en particulier sur le travail de l’acteur. L’auteur de l’article qui suit s’est plu à imaginer ce que pourrait être une réponse de la comédienne à l’écrivain, dans laquelle elle lui parlerait de ses pièces — prolongeant ainsi un jeu sur l’identité, l’inversion des rôles masculin et féminin qui est au cœur de plusieurs d’entre elles, de Trompe-l’œil à Tango/Tangage...

« Le mystere d’un personnage est toujours plus intéressant que sa clarté, et on n’en fait jamais trop pour donner épaisseur et chair à ce mystère. (…) Obscurcis, dérobe, cache, ruse, multiplie les facettes, déploie les contradictions, rends-nous joyeux à l’idée du mystère, dis ce qu’elle {Hedda Gabier} est, ce qu’elle aurait pu être, ce qu’elle n’est pas, ce qu’elle a été, ce qu’elle ne sera jamais plus, voilà du pain sur la planche. »

( Lettre à une actrice1)

Cher Jean-Marie,

Il y a de cela un certain temps, tu m’as adressé une longue et belle lettre. Tu y parlais, entre autres choses, du métier d’actrice. Bien que je n’y aie pas répondu comme il aurait fallu, pour des raisons qu’il serait trop long d’évoquer ici, tes remarques, tes suggestions, tes confidences n’ont cessé depuis de m’accompagner et de me stimuler. Comme tu le sais sans doute, je vais être amenée bientôt à jouer dans une de tes pièces, Tango/Tangage. Inutile de dire que je prends cette opportunité qui m’est offerte comme un cadeau du ciel. J’avais lu ce texte au moment de sa parution. J’en conservais un souvenir à la fois fort et vague, comme un visage qui vous a marqué, mais dont vous n’arrivez pas à vous rappeler distinctement les traits. J’ai donc sauté sur l’occasion pour le relire, et non seulement celui-là, mais aussi les autres qui composent le volume PIÈCES d’identités, et dont certains m’étaient inconnus. Puis, dans la foulée, j’ai fini par dévorer à peu près tout ce que tu avais écrit. Personne ne m’y obligeait, je l’ai fait parce que j’en avais envie, et parce que j’avais du temps devant moi.

Par ailleurs, tu sais aussi que je n’aime pas m’embarquer sans biscuits. Il y a des comédiens, et non parmi les moindres, capables d’aborder un rôle avec le minimum de préparation. Ils font confiance à l’instinct et à l’instant, sûrs de trouver, le moment venu, les ressources nécessaires pour s’en sortir à leur avantage, se hisser sans effort apparent au sommet de leur art. Je les admire, je les envie même, mais en aucune façon je ne me sens de taille à les imiter. J’ai besoin, en me lançant dans un nouveau rôle, de me frotter au texte, de m’en imprégner par tous les pores, de le laisser lentement faire son chemin en moi. J’ai besoin d’en pénétrer les subtilités, d’en faire affleurer la complexité cachée. Contrairement à d’autres — mais certainement pas à toi —, je ne crois pas qu’en procédant ainsi on lui fasse perdre son mystère, cette part d’inconnaissable sans laquelle il cesse d’exister ; je crois au contraire qu’on ne fait que l’approfondir, lui donner davantage d’assise, de repères à partir desquels il pourra s’épanouir pleinement.

Mais je n’écris pas cette lettre pour t’entretenir de moi ni de mon métier. C’est de tes textes que j’aimerais te parler. Maintenant que je commence à bien les connaître pour les avoir parcourus en tous sens, j’en mesure mieux à la fois la diversité et la cohérence. Mon ambition n’est pas d’en rendre compte par une analyse rigoureuse, comme pourrait le faire un critique érudit. Elle est plus modeste : je voudrais seulement essayer de dire en quoi ces textes me touchent, me bouleversent, me stimulent. Comment certains m’importent, alors que d’autres m’emportent. Bref, et dût ta modestie en souffrir, je voudrais te dire avec un peu de détail ce que je pense depuis longtemps : que de l’œuvre que tu es occupé à bâtir, relativement mince encore par le volume, mais si riche et si dense par le contenu, me paraît s’élever une des voix majeures du théâtre de notre époque.

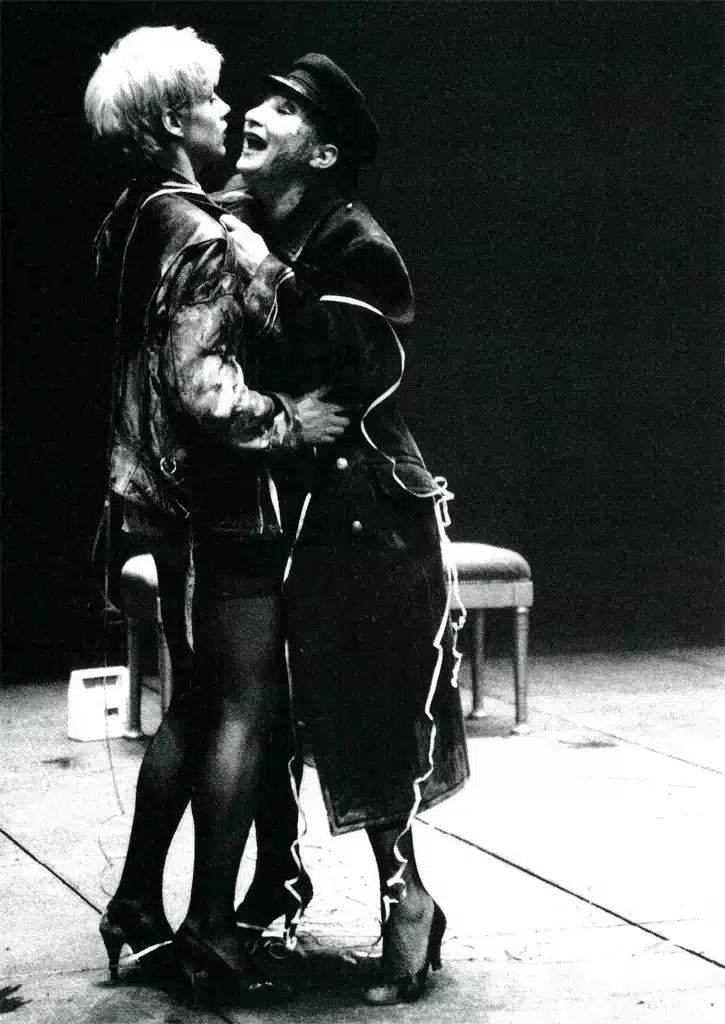

Et pourquoi ne pas parler, pour commencer, de la pièce sur laquelle je vais être amenée à travailler ? Elle est, je dois le dire, d’une délectable mais aussi d’une redoutable complexité. J’essaie de la résumer à ma manière. Un homme doit faire une conférence en public. Il cite quelques phrases de Pessoa, évoque la puissance de la parole, puis se tait sous le prétexte que le tapis de la table est taché. Là-dessus, il commence à se plaindre de la banalité de sa vie de couple. Il s’imagine gaucho dans la pampa, elle joue le jeu, se fait danseuse de tango. Elle s’exhibe à lui, lui montre d’elle tout ce qu’il veut voir. À ce moment-là, nouvel arrêt : une image se présente à l’esprit de l’homme, s’abat sur lui, le paralyse (« une paupière lourde, ça tombait comme un volet, droit et sec, une vraie guillotine »). Elle lui rappelle une scène d’enfance où quelqu’un remue les doigts dans la poche de son pantalon. Cette manie le fait penser à son père, il imagine une bête monstrueuse tapie dans sa poche, une multitude de bêtes, en fait ce sont des images, des photographies de visages…

Bon, je sens que je m’égare un peu. Impossible de continuer ainsi, cela nous entraînerait trop loin. Et puis je ne vais quand même pas me mettre à te raconter tes propres pièces ! Pourtant, je n’ai fait qu’essayer de résumer une partie du texte. Mais même cela, c’est difficile, presque impossible. On est toujours en dessous de la vérité (de la vérité du texte, je veux dire). C’est ce qui est passionnant, passionnant et un peu décourageant : il y a toujours plus à lire, plus à voir qu’on ne peut en dire. Il n’y a pas un niveau, mais deux, trois, dix. À chaque fois, il faudrait donner des exemples, et puis les contre-exemples, et puis ce qui vient démentir le tout. Car ce n’est jamais aussi simple que « ça ». C’est toujours plus subtil, plus compliqué, plus contradictoire. D’autant que toi-même tu prends plaisir à te contredire, à affirmer une chose et son contraire — as-tu noté, par exemple, que tu faisais dire à ton personnage : « J’ai horreur des commencements », puis quelques pages plus loin : « Je voudrais qu’il n’y ait que des commencements » ? Mais bien sûr l’écrivain a tous les droits, il peut tout se permettre, s’octroyer toutes les libertés, dont celle de parler de plusieurs voix.

Non, ce dont il faudrait parler, c’est du dispositif de la pièce. Ce jeu entre les personnages, qui tantôt prennent la parole en leur nom, tantôt en celui de l’autre. Qui tentent de rompre la monotonie du couple en s’inventant des histoires, des mondes, des fantasmes, et qui viennent régulièrement se casser la figure contre la banalité du quotidien. On retrouve une situation proche dans Je ne sentais que faiblement notre odeur. Un écrivain à succès raconte son passage à la télé, les phrases creuses qu’il a cru bon de prononcer. La femme intervient à son tour, elle parle de l’homme, à la place de l’homme ; pas pour la lui prendre, cette place, mais pour la lui rendre, malgré lui. Quand l’homme parle de nouveau, et qu’il cite des propos de la femme, c’est au contraire pour les retourner contre elle. Il claque la porte, se retrouve dans un bar à baratiner une jolie rousse. Il la croit admirative, elle le laisse s’épancher, puis quand il a fini se contente de lui dire : « C’est quand même 2000 ! »

Et puis on pourrait parler aussi de Peep Show : même dispositif à plusieurs niveaux d’énonciation, même jeu de la parole qui crée l’espace imaginaire où peuvent s’enclencher les fantasmes (exhibitionnistes en l’occurrence). L’héroïne — comme ce mot ici paraît mal approprié, désuet — est une femme à la fois libre et prisonnière, souveraine et déchue. Qui tour à tour, ou en même temps, refuse et accepte, reproche et pardonne, revendique et sollicite. Elle parle non seulement en son nom, mais aussi en celui de son amant. Cette manière d’inclure la parole de l’homme dans celle de la femme m’intéresse et m’interroge. Elle ne place pas tant la femme en position de supériorité qu’en position de singularité. À moins que ma mémoire me trahisse, je ne crois pas avoir rencontré la situation inverse, celle où un rapport amoureux serait raconté exclusivement du point de vue de l’homme. On dirait qu’il t’est plus facile de réinventer le couple en le regardant par ce biais-là. Quelqu’un a dit de toi que tu écrivais « du côté des femmes ». Il est vrai qu’on en trouve beaucoup dans tes pièces. Plus que d’hommes, assurément. Et souvent dans une posture plus avantageuse. Cela ne veut pas dire qu’elles y ont forcément la part belle. Mais en général, elles s’en sortent plutôt mieux. Peut-être — je fais cette hypothèse — parce qu’elles s’en sortent, ou essaient de s’en sortir ensemble. L’homme, quant à lui, est souvent représenté à travers la figure du loup solitaire. Je pense au patron fascisant de Café DES PATRIOTES, au charcutier xénophobe d’EMBALLEZ, c’est pesé !, au braqueur sans âme du Tueur souriant. Et à tous les personnages de petits chefs, de maris cogneurs, de vigiles et de flics qui sévissent sous la clarté des néons ou dans l’obscurité des alcôves. À l’autre extrême, des hommes sensibles mais faibles, des rêveurs, des égarés, ceux que l’on appelle avec mépris des poètes, « cheval volant » de Tango/Tangage, « funambule » de Livre d’images… Ou bien des êtres cassés, déboussolés, rayés de la carte, tel l’Homme du Nord dans SCANDALEUSES (ironiquement nommé ainsi parce qu’il l’a perdu, le nord) ; des pères laminés par la vie, comme le roi déchu, ébranlé par le doute, à l’autorité vacillante, des Grandes Ombres, ou le vieillard des Petits Bénéfices, clown réduit à l’impotence et au silence, dont il ne sortira, une fois son fils disparu, que pour traiter celui-ci de « petit con »…

Au regard de cet univers d’hommes irrémédiablement déchiré par le fossé qui sépare les forts des faibles, pour reprendre le titre d’une de tes pièces, celui des femmes apparaît quand même autrement respirable. Beaucoup d’entre elles sont des battantes, des guerrières, des amazones. À condition de préciser que si elles se battent, c’est moins pour obtenir le pouvoir ou le partager, que pour se libérer, autant qu’il est possible, des liens qui continuent de les entraver. Toutes n’y parviennent pas : certaines parce qu’elles ne le veulent pas (comme l’Andrée de Ciel et Simulacre, qui choisit de se soumettre à la puissance du mâle et de l’argent), d’autres parce qu’elles n’en ont pas la force ou les moyens. Celles qui s’en sortent le font par la solidarité, la sororité qui les unit. Je suis frappée, comme d’autres, je suppose, l’ont été avant moi, par ces femmes qui paraissent n’exister qu’à plusieurs, en petit groupe, en tribu miniature. Qui, sans pour autant renoncer à leur individualité, tirent leur force de la collectivité qu’elles représentent et à laquelle elles participent. L’existence de chacune prise isolément important moins que le fait d’être ensemble. D’ailleurs, il est frappant de voir combien leurs noms mêmes les rapprochent, les confondent presque, jusque dans la forme sonore : Eva, Gloria, Léa ; Anna, Véra, Malika…

Ce texte reprend et développe certains aspects d’un article précédemment paru dans Le Carnet et les instants, n° 115, sous le titre « Théâtre de l’urgence ».

- Alternatives théâtrales n° 47, décembre 1994, p- 35. ↩︎